L'émotion de la découverte - Chroniques radiophoniques

Publié par La Casemate, le 20 octobre 2021 3.5k

La science est une aventure vécue par des femmes et des hommes qui la construisent à petits pas. Sur le chemin de leur recherche, ils font des découvertes, des rencontres, s'interrogent, se remettent en cause, s'émerveillent, se passionnent.

Pour le 30ème anniversaire de la Fête de la Science, six scientifiques isérois partagent l'émotion que procure la découverte - thématique de cette édition anniversaire - au travers de six chroniques radiophoniques diffusées sur France Bleu Isère en partenariat avec La Casemate et réalisées avec l'appui du Campus GIANT, du CNRS Délégation Alpes, de Inria et de l'Université Grenoble Alpes.

- Sur le chemin de la découverte par Benoit Cerutti, astrophysicien au CNRS - IPAG (CNRS/UGA)

- Entre passion d'enfance et sciences par Laurence Boissieux, ingénieure de recherche chez Inria

- Communion et efficacité en temps de pandémie par Franck Fieschi, professeur à l'Université Grenoble Alpes et chercheur à l'IBS (CEA, CNRS, UGA)

- La petite voix dans la tête par Hélène Loevenbruck, neurolinguiste au CNRS - LPNC (CNRS, UGA, USMB)

- L'émotion des savants du passé par Gilles Montègre, chercheur en histoire des sciences à l'Université Grenoble Alpes -LUHCIE (UGA)

- Un moment de découverte et d'amitié par Maurine Montagnat, glaciologue et directrice de recherche au CNRS - IGE (CNRS, IRD, UGA, Grenoble INP)

#1 Sur le chemin de la découverte

par Benoit Cerutti, astrophysicien au CNRS - IPAG (CNRS/UGA)

diffusée le 4 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

A 8h45 sur France Bleu Isère c’est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la science. Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Benoît Cerutti, astrophysicien au CNRS à l’institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble, lauréat de la médaille de bronze du CNRS en 2020. Bonjour Benoît !

Bonjour Bertrand !

Alors Benoît, vous êtes spécialiste de l’activité des étoiles à neutrons et des trous noirs, mais aujourd’hui vous n’êtes pas venu nous parler de cela mais plutôt des émotions qui traversent un chercheur sur le chemin de la découverte.

Oui, et je pense que pour appréhender pleinement l’émotion qu’un chercheur peut ressentir lors d’une découverte, il convient de se replacer dans son quotidien. Rappelons d’abord que le chercheur se trouve aux limites de la connaissance humaine. Il tente de grignoter les frontières du monde connu pour en élargir ses contours. La devise du CNRS illustre d’ailleurs très bien cette idée puisqu’elle parle même de « dépasser les frontières »… de la connaissance !

Une devise ambitieuse, mais je suppose qu’on ne dépasse pas ces frontières sans embûche, ni même du premier coup.

Et bien non effectivement, pour en arriver là, le chemin est presque toujours sinueux, difficile. Au début on tâtonne, on est maladroit, ça ne marche pas… Après tout, on s’attaque à une question difficile qui, rappelons-le, n’a pas encore de réponse ! Ça fait drôle lorsqu’on débute en recherche, n’importe quel chercheur vous le dira. Je pense qu’au fond, un chercheur est toujours dans un état de frustration. Mais entendons nous bien, cette frustration est assumée, je dirais même saine et nécessaire ! On peut rester bloqué pendant des jours, des semaines, voire plus, sur un même problème. Ça peut même tourner à une véritable obsession. Il arrive qu’un problème me hante jusqu’à ne pas en dormir la nuit. Je tourne les pièces du puzzle dans tous les sens, rien à faire !

Et ce problème ne vous lâche jamais ?

Heureusement si, il arrive un moment où on n’y pense plus, on est passé à autre chose. Mais notre cerveau, lui, n’a pas abandonné la partie, bien au contraire ! Il a continué à travailler silencieusement dans son coin. Et c’est là, parfois à des moments inattendus, qu’on a le déclic. Ça m’est arrivé de trouver des solutions au cours de balades en montagne, ou encore en faisant mes courses,… voire même en pleine nuit où je m’affaire alors à gribouiller des notes. L’émotion ressentie est en général à la hauteur de la frustration accumulée : puissante, enivrante (il peut être alors difficile de trouver le sommeil !). On a compris quelque chose qu’on ne comprenait pas avant ! Découvrir, mais aussi le chemin vers la découverte procurent des émotions fortes, c’est aussi pour ça qu’on fait ce métier !

Merci de nous avoir partagé ces émotions et votre passion Benoît !

Merci à vous !

#2 Entre passion d'enfance et sciences

par Laurence Boissieux, ingénieure de recherche chez Inria

diffusée le 5 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

A 8h45 sur France Bleu Isère, c'est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la Science. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Laurence Boissieux, ingénieure de recherche chez Inria. Bonjour Laurence !

Bonjour Bertrand !

Alors Laurence, vous êtes spécialisée dans le domaine de l'Informatique graphique et de la réalité virtuelle, et depuis 20 ans cela vous permet de faire rimer passion et science ! Expliquez-nous ?

Et bien quand j’étais gamine, je voulais créer soit des dessins animés soit des vêtements. Pour vous donner une idée, à la maternelle, il fallait m'arracher les crayons des mains et j’ai appris à coudre très tôt à l’âge de 6 ans. Et puis au fil de mes études comme je n’étais pas mauvaise en math, je me suis orientée vers l'informatique et alors quand j'ai découvert que je pouvais combiner le tout, ma voie a été toute tracée ! Même si le cœur de mon métier reste le développement logiciel, je peux y intégrer une part artistique.

Vous parlez d’art dans le développement logiciel, mais j’avoue peiner à voir où les deux se rejoignent ?

En fait, je travaille avec plusieurs équipes de chercheurs dont les thèmes sont fortement liés à l’image numérique. Certains s'attachent à fournir aux artistes des outils pour faciliter la création, produire des styles graphiques particuliers. Imaginez un film d'animation 3D qui aurait l'apparence d'une aquarelle, d’une peinture à l’huile ou encore adopterait le style d’un auteur de BD bien caractéristique, le tout sans passer par l’étape du dessin de chaque planche ou toile. De prime abord cela semble simple, mais pour que le rendu soit convaincant, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et modéliser, comme par exemple la dispersion des pigments en fonction du mouvement de l’eau pour l’aquarelle, la cohérence des coups de pinceau au cours du temps pour l’huile. A l’inverse, d'autres chercheurs essaient d’améliorer le réalisme des images créées par ordinateur. Ils travaillent sur la simulation des cheveux, des vêtements et bien d'autres phénomènes physiques qui sont encore, malgré des progrès considérables dans le domaine, des éléments problématiques à réaliser au niveau des effets spéciaux au cinéma.

Et si j’ai bien compris vous intervenez auprès de ces chercheurs à un moment bien précis ?

Oui dans la pratique j’interviens à différentes étapes au cours des projets. D’abord il faut tester les techniques développées, valider que les méthodes fonctionnent, sur des exemples basiques dans un premier temps, puis sur des données plus complexes afin d’en éprouver les limites et trouver des améliorations pour par exemple calculer les images plus vite. Enfin, nous devons présenter les résultats dans des conférences, images et vidéos à l’appui.

Du coup, une partie de mon travail consiste en amont à modéliser et animer des scènes et des personnages 3D sur lesquels effectuer les tests. J’utilise mon savoir-faire en couture pour leur concevoir des vêtements sur lesquels seront testées les simulations. Et en fin de chaîne je réalise des vidéos avec les résultats obtenus.

Du dessin animé et de la couture dans un monde virtuel donc. Un retour vers vos passions d’enfant en quelque sorte ?

Tout à fait ! Avec en plus un léger sentiment de fierté, surtout lorsque l'on apprend que des algorithmes développés dans nos équipes sont utilisés dans les effets spéciaux de grandes productions comme Le Hobbit ou Superman.

On vous comprend. Merci beaucoup Laurence d'avoir partagé cela avec nous !

Merci à vous !

#3 Communion et efficacité en temps de pandémie

par Franck Fieschi, professeur à l'Université Grenoble Alpes et chercheur à l'IBS (CEA , CNRS, UGA)

diffusée le 6 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

A 8h45 sur France Bleu Isère, c’est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la science. Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Franck Fieschi, professeur à l’Université Grenoble Alpes et chercheur à l’Institut de Biologie Structurale. Bonjour Franck !

Bonjour Bertrand !

Aujourd’hui Franck, vous avez voulu nous partager les émotions d’une équipe de scientifiques embarquée dans l’accélération d’une recherche induite par une pandémie.

Oui, et tout débute en janvier 2020, lorsque j’entends parler pour la première fois aux infos d’un nouveau coronavirus à l’origine d’une épidémie naissante en Chine. Les informations diffusées m’inspirent d’abord une simple curiosité du fait de mon profil de biologiste. Mais, alors que l’information s’installe, je réalise que cela me concerne peut-être plus directement que je ne le crois. Une intuition me permet de connecter cette actualité à des informations presque oubliées provenant d’articles datant de 2004.

Des articles qui peuvent rapprocher les coronavirus de vos propres recherches ?

Oui, car mon équipe travaille sur la façon dont notre système immunitaire reconnaît les pathogènes via des récepteurs spécifiques, les lectines. Ce mécanisme de reconnaissance est formidable, mais certains pathogènes le détournent pour favoriser leur propagation. Ces articles de 2004 indiquaient que les lectines pouvaient reconnaitre la protéine Spike du coronavirus du SRAS de 2002. D’où les questions : ce nouveau coronavirus fait-il de même et nos recherches sur les lectines peuvent-elle nous apprendre quelque chose sur sa transmission ?

Je suppose que cette question n’en reste pas là ?

Et bien non d’autant que le 24 janvier, les trois premiers cas sont recensés en France. Des échanges avec Anna et Rafael, mes collaborateurs de Milan et Madrid, nous poussent à agir vite. Nous démarrons en parallèle dans chacun de nos laboratoires, différentes expériences dans nos domaines d’expertises. Première étape, obtenir la protéine Spike du virus.

Mi-février, une équipe du Texas, spécialiste de ces virus décrit la structure détaillée de la Spike. Je les contacte, et Jason, le chercheur texan, propose de nous fournir gracieusement, sans aucune contrepartie, leurs outils pour produire la protéine au laboratoire. C’était inespéré et pas si banal.

Un partage qui permet d’accélérer les choses !

Oui et non. Nous recevons le précieux matériel du Texas le jeudi 12 mars. Mais, ce même soir, le président Macron annonce : « la Guerre contre le Virus». Le confinement commence et nous devons quitter le laboratoire. C’était justifié mais frustrant pour nous à cet instant.

Fin de l’aventure ?

Heureusement non, notre directeur d’institut nous soutient et obtient l’accord de nos tutelles. Le 6 avril, quinze membres volontaires de 5 équipes différentes reviennent à l’Institut au sein d’une “Task-force COVID”. C’est inédit ! Des membres d’équipes qui d’ordinaire ne travaillent pas sur les mêmes projets, se rassemblent en plein confinement, dans un batîment de recherche vide autour d’un objectif nouveau : produire la protéine Spike. Lors du retour de l’ensemble des collègues à l’institut le 11 mai 2020, le processus de production est en place et de nombreuses recherches sur la COVID peuvent démarrer immédiatement.

J’ai justement envie de vous demander ce qui est ressorti de ces recherches.

La mise en commun de nos résultats avec ceux de nos collaborateurs Espagnol et Italien, a mis en lumière un nouveau mécanisme de transmission viral impliquant la reconnaissance de la Spike par les lectines. Nos travaux ont été publiés cette année et déjà largement repris. De nombreuses réalisations des autres équipes sont encore à venir, comme la preuve de concept d’un nouveau type de vaccin, et bien d’autres.

Comment avez-vous vécu cette période ?

Étonnamment exaltante. Le sentiment d’urgence a induit une accélération conduisant des chercheurs de nombreux pays à partager leurs outils de manière spontanée, simple. Et d’autres se connaissant à peine ont su former un collectif de circonstance pour un effort ciblé. On a vécu une « science d’urgence » mêlant une forme de communion et d’efficacité. Ce n’est pas si fréquent.

Merci Franck d’avoir partagé cela avec nous !

Merci à vous Bertrand !

#4 La petite voix dans la tête

par Hélène Loevenbruck, neurolinguiste au CNRS - LPNC (CNRS, UGA, USMB)

diffusée le 7 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

A 8h45 sur France Bleu Isère, c’est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la science. Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Hélène Loevenbruck, neurolinguiste au CNRS, dans le Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition à l’Université Grenoble Alpes. Bonjour Hélène !

Bonjour Bertrand !

Alors Hélène, vous dédiez une partie de vos recherches à la “petite voix” que nous avons dans la tête et vous êtes venue nous partager une découverte surprenante. Mais avant d’en arriver là, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par “petite voix dans la tête” ?

Et bien, j’étudie la façon dont notre cerveau planifie la production du langage. C’est-à-dire, comment on prépare les mots qu’on va dire, les sons, comment on coordonne les mouvements des lèvres, de la langue, du larynx. Cette étude de la planification du langage m’a amenée à m’intéresser à l’amorce du langage, cette voix dans la tête, qu’on considère être une simulation de la parole à voix haute. Ce qu’on appelle l’endophasie.

Pour être sûr de bien comprendre, il s’agirait d’une façon de se parler à soi-même en silence ?

Exactement, un langage intérieur. Pour vous donner un exemple, je vous propose à vous et aux auditeurs une expérience introspective. Essayez de répéter dans votre tête plusieurs fois, le plus vite possible : “seize chaises sèches”. Est-ce que vous avez entendu des erreurs dans votre tête ?

Oui, dans ma tête j’ai dit « cheize saises »

Cette expérience révèle qu’on peut s’entendre parler dans sa tête et aussi qu’on fait des lapsus, des échanges entre les sons, comme à voix haute. Tout ça nous renseigne sur la façon dont le langage intérieur est programmé, planifié.

D’accord mais … à quoi est-ce que cela sert de se parler à soi-même ?

Parler dans sa tête, ça sert dans la mémoire de travail, pour se rappeler un code ou un numéro de téléphone par exemple. Ça aide aussi à compter, à raisonner, à résoudre des problèmes. On se parle aussi dans sa tête pour renforcer sa mémoire autobiographique, se rappeler certains événements de notre vie ou pour anticiper des situations futures. Par exemple, hier je m’imaginais les questions que vous alliez me poser et comment j’allais vous répondre. Plus généralement, on pense que l’endophasie a un rôle dans la conscience de soi. Elle permet aussi de se réguler, d’éviter certaines erreurs. Et surtout, parfois, se parler, ça fait du bien, ça permet de se consoler.

Mais c’est quelque chose de très personnel “cette voix dans la tête”. Il est vraiment possible de l’étudier ?

Autrefois, on ne disposait que de l’introspection pour savoir ce qui se passe dans notre tête, mais avec l’imagerie cérébrale, on peut mesurer l’activité du cerveau. Et on peut observer que, pendant l’endophasie, les réseaux cérébraux du langage sont bien activés. On peut aussi parfois, avec des capteurs, enregistrer une activité dans les muscles des lèvres quand une personne parle dans sa tête. Et puis on peut faire des tests psycholinguistiques, comme le test des “seize chaises sèches'' qu’on a fait tout à l’heure. Mais c’est important aussi de faire des sondages, de demander à un grand nombre de personnes de nous expliquer comment ça se passe dans leur tête. Car il y a une grande diversité dans la façon de se parler intérieurement. Et c’est comme cela que j’ai fait une découverte étonnante.

C’est à dire ?

Et bien, avec mes collègues, nous avons découvert que certaines personnes n’entendent pas leur voix intérieure. Bien sûr, on sait que les personnes avec une surdité profonde, qui communiquent en langue des signes, quand elles parlent dans leur tête, c’est sous forme de signes manuels ou faciaux, pas sous forme de sons. Mais il y a aussi des personnes qui ont une aphantasie : c’est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas volontairement imaginer une scène visuelle, ni imaginer entendre un son, une parole. Donc quand ces personnes se parlent intérieurement, c’est sous forme de mots, sans sons. Découvrir ça, ça a été pour moi comme une révélation, car ça signifie que nous pouvons avoir des représentations mentales minimalistes, amodales. C’est-à-dire qui ne sont ni des images visuelles, ni des sons. C’est en contradiction avec certaines hypothèses récentes des neurosciences et on comprend encore mal ce phénomène de l’aphantasie.

Mais est-ce que les auditeurs qui ne se sont pas trompés en disant seize chaises sèches sont sujets à l’aphantasie ?

Certains, oui, certains, non ! Alors je profite d’être sur vos ondes pour inviter les personnes que ça intéresse, qu’elles aient une voix intérieure bien sonore ou pas, à participer à l’enquête sur l’aphantasie que nous menons actuellement au LPNC.

Une enquête à retrouver sur https://aphantasia.hypotheses..... Merci Hélène !

Merci à vous Bertrand !

#5 L'émotion des savants du passé

par Gilles Montègre, chercheur en histoire des sciences à l'Université Grenoble Alpes - LUHCIE (UGA)

diffusée le 8 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

À 8H45 sur France Bleu Isère, c’est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la science. Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Gilles Montègre, chercheur en histoire des sciences à l’Université Grenoble Alpes. Bonjour Gilles !

Bonjour Bertrand !

Alors Gilles, expliquez-nous d’abord d’où viennent les émotions qu’un historien peut ressentir dans sa vie de chercheur ?

Sans hésitation, elles proviennent des traces que le passé a laissé derrière lui, et elles peuvent atteindre des sommets lorsque l’on découvre par exemple un manuscrit longtemps convoité, qui refait surface dans l’armoire d’un château oublié. C’est ce qui m’est arrivé il y a quelques années, lorsque j’ai découvert le journal de voyage d’un naturaliste bordelais du XVIIIe siècle appelé Latapie. En le lisant, j’ai eu le sentiment de revivre toutes les émotions qu’il avait lui-même vécues au fil de son voyage, accompli sous le règne de Louis XVI entre la France et l’Italie.

Les savants du passé se laissaient donc souvent aller à l’émotion de la découverte ?

Absolument, on peut même dire que la « République des sciences » à laquelle ils prétendaient appartenir était saturée de passions et d’affects. Et les journaux de voyage savant comme celui de Latapie sont un outil extrêmement précieux pour s’en rendre compte. Lorsqu’il découvre le Vésuve en éruption en 1776, Latapie explique que c’est « le plus beau et le plus sublime spectacle » dont il ait été témoin. On retrouve ce même émerveillement dans les écrits d’autres voyageurs du XVIIIe siècle, notamment isérois et dauphinois, comme Faujas de Saint Fond ou Dolomieu. Quand Dolomieu découvre le cratère de l’île de Vulcano, il affirme lui aussi : « c’est l’un des spectacles les plus grands et les plus importants que la nature m’ait jamais présentés ». Mais le panel des émotions ressenti par ces savants des Lumières ne relève pas seulement de l’émerveillement : il tient aussi à la profonde compassion éprouvée à l’égard des victimes des catastrophes naturelles, comme lorsque Dolomieu découvre les effets ravageurs des tremblements de terre de Lisbonne et de Messine sur les populations.

Comment expliquer l’intensité de ces émotions éprouvées par les scientifiques du passé ?

Ces émotions savantes s’expliquent au XVIIIe siècle par la conjugaison de trois approches complémentaires de la nature : la théologie naturelle qui pousse à admirer les merveilles de la création, les sciences de la terre en gestation qui élaborent les théories les plus folles pour tenter d’expliquer l’origine du relief terrestre, et enfin le spectacle esthétique de la nature, qui pousse par exemple Latapie à décrire le « sublime effrayant » des glaciers de montagne…

Peut-on dire que cette « science émotionnée » a survécu dans le monde d’aujourd’hui ?

Je ne crois pas. Le livre que je suis en train d’écrire sur le sujet porte sur une époque (le siècle des Lumières) qui est antérieure à un grand divorce entre la science et la littérature. Un divorce qui remonte au XIXe siècle. De ce divorce la science a gagné en influence et en respectabilité, mais elle a perdu un important supplément d’âme auprès du grand public. Au XVIIIe siècle, les 44 volumes de l’Histoire naturelle de Buffon sont un véritable best-seller qui suscite l’engouement et l’émotion de nombreux lecteurs, qui ne sont pourtantpas tous des savants de formation.

Pensez-vous que ces anciennes émotions liées à la découverte soient une leçon à tirer pour les sciences d’aujourd’hui ?

Et bien… les réactions hostiles à la vaccination et au pass sanitaire ont montré que nous sommes entrés dans une époque tragique de défiance populaire vis-à-vis de la science. Pour mettre cette défiance à distance, je crois qu’il ne faut pas seulement chercher à rationnaliser les émotions, c’est-à-dire à montrer aux défiants qu’ils ont torts, mais qu’il nous faut surtout émotionner la raison, c’est-à-dire faire de la science une véritable fête de l’esprit, comme elle pouvait l’être chez les voyageurs naturalistes du XVIIIe siècle !

Merci Gilles, de nous avoir fait partager ces émotions scientifiques en mouvement !

Merci à vous !

#6 Un moment de découverte et d'amitié

par Maurine Montagnat, glaciologue et directrice de recherche au CNRS - IGE (CNRS, IRD, UGA, Grenoble INP)

diffusée le 9 septembre 2021

Lire le texte de la chronique ▼

A 8h45 sur France Bleu Isère, c’est le moment de retrouver le petit journal de la Fête de la science. Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec Maurine Montagnat, glaciologue et directrice de recherche CNRS au sein de l’Institut des Géosciences de l’Environnement. Bonjour Maurine !

Bonjour Christian !

Alors Maurine, avec vous nous achevons une série de témoignages sur l’émotion que procure la découverte. Et comme aux autres scientifiques, j’ai envie de vous demander de vous reconnecter à l’une de ces émotions.

Se reconnecter à une émotion de la découverte ! C’est pas si simple. Des émotions de découverte j’en ai p’têtre pas eu tant que ça, en fait, de vraies émotions. Il y a eu beaucoup de petits moments heureux, de moments de joie mais de vraies grandes joies de la découverte, pas tellement.

Il y en a bien une quand même qui vous viendrait à l’esprit.

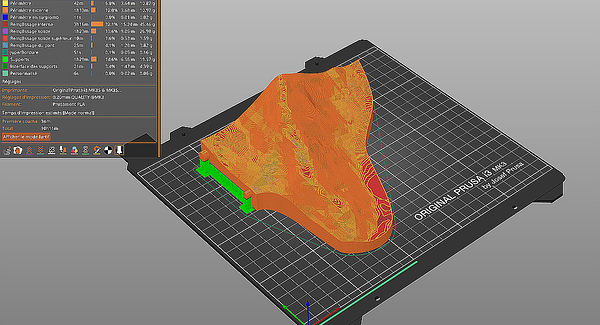

Et bien, il y une image qui revient. Je me revois dans un soubassement d’une université de Stockholm, avec deux de mes collègues, amies aussi, ou qui sont devenues des amies depuis. Jane et Sandra, et ce jour là, on observait de la glace à travers un microscope électronique ... Un microscope électronique c’est très classique aujourd’hui. Mais pour la glace ça l’était pas du tout à l’époque parce qu’ il fallait la maintenir à froid. Donc notre manip’ elle était un peu novatrice … on cherchait certaines choses qu’on espérait observer mais c’était pas gagné. Et puis d’un seul coup, une image et “bling” ça y est on les voit. Ces sous-structures, ces sous joints, on les voit ces défauts qui caractérisent la façon avec laquelle la glace se déforme et on était toutes excitées très contentes d’observer cela, on travaille sur l’image on essaie de l’affiner un petit peu, de la rendre plus claire plus visible et on lache un peu le contrôle sur notre dispositif de température. Qui donc nous permettait de maintenir la glace en dessous de 0°C … et ce dis … la température descend trop bah et “plaf” on perd notre image. Alors, il nous a fallu un peu de temps pour la retrouver … c’était pas si simple en fait … ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses … Depuis c’est quelque chose qu’on fait plus classiquement. On le fait aussi ici en France à Montpelier.

Et pourquoi diriez-vous que c’est un moment qui a compté pour vous ?

Je pense que ce qui a compté ce jour là, c’est pas seulement cette observation qui n’est pas une grande découverte en soi, mais qui est un moment assez particulier … mais c’est aussi le fait de le partager avec ces deux personnes Jane et Sandra, avec qui je partageais réellement des valeurs assez profondes de la façon avec laquelle je pensai et avais envie de faire de la recherche.

C’est à dire ?

Et bien la recherche en soi, la recherche pour augmenter la connaissance, c’est pas forcément la recherche pour chercher de la reconnaissance, pour chercher à être meilleur que les autres, à écrire le meilleur papier au monde, à avoir des médailles … non c’était vraiment un très beau moment de recherche. Et on était trois femmes. C’est pas courant dans mon métier.

Merci Maurine, de nous avoir partagé ce moment de découverte et d’amitié.

Merci à vous !