L’interdiction de vente aux mineurs du protoxyde d’azote – le fameux « gaz hilarant » – ne suffit pas. Cette substance continue à être détournée pour des usages récréatifs, au prix d’atteintes neurologiques qui s’accompagnent de séquelles parfois lourdes.

Il y a quelques années, alors que j’intervenais dans une formation organisée dans le cadre du service sanitaire, Bruno Revol, pharmacien et enseignant-chercheur, nous a relaté le décès d’un étudiant de l’université de Grenoble survenue suite à l’inhalation de protoxyde d’azote.

Si ce gaz, mélangé à l’oxygène, est utilisé de longue date dans le milieu médical comme anesthésiant, ce sont d’autres propriétés qui amènent depuis quelque temps un nombre croissant de jeunes gens à détourner son usage : inhaler du protoxyde d’azote provoque en effet fous rires et désinhibition, ce qui lui a valu son surnom de « gaz hilarant ». Au prix, parfois, de graves complications.

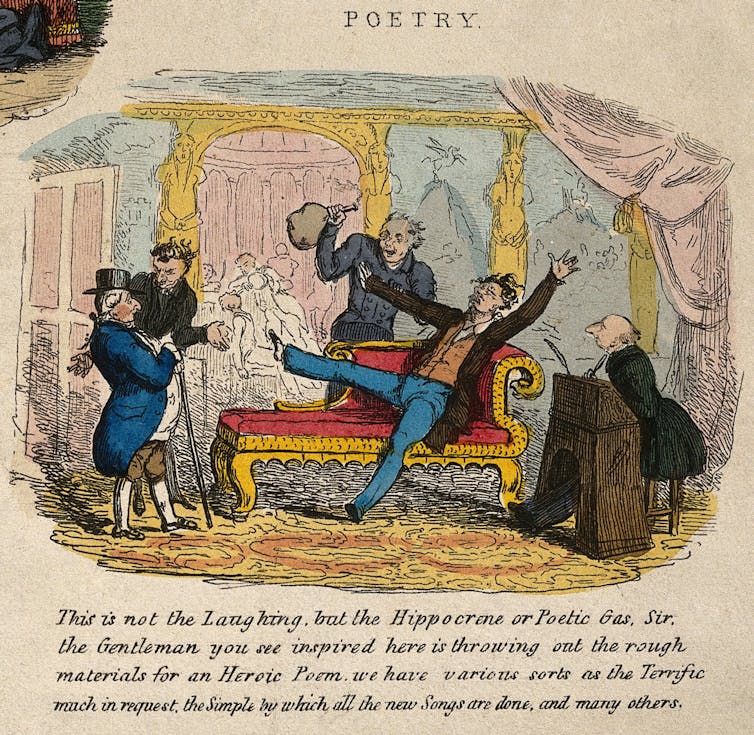

Des « air bags parties » à l’invention de l’anesthésie générale

Le protoxyde d’azote, de formule chimique N2O, a été découvert en 1772 par le pasteur anglais Joseph Priestley, connu pour ses travaux de chimiste et de physicien. C’est un autre chimiste britannique, le jeune Humphry Davy, qui découvre ses propriétés euphorisantes et désinhibantes, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle.

Ses expérimentations font alors école : chimistes, médecins, auteurs de théâtre, chirurgiens, poètes… la haute société anglaise organise de mémorables « air bag parties » pour inhaler ce « gaz hilarant », qui trouve aussi le chemin des foires.

Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que ses propriétés analgésiques (qui apparaissent au-delà d’une concentration de 10 %) sont découvertes. Si la puissance anesthésique du protoxyde d’azote est faible, et ne permet pas de réaliser un acte chirurgical, ce gaz peut cependant être utilisé comme adjuvant. C’est ainsi qu’en association avec l’inhalation d’éther, il a permis de réaliser les premières opérations chirurgicales sous anesthésie générale.

Le protoxyde d’azote sera ensuite longtemps utilisé par les chirurgiens-dentistes, pour l’extraction de dents. Il sera également mis à contribution dans la prise en charge des blessés, pendant la Première Guerre mondiale, en lieu et place du chloroforme et de l’éther.

Un anesthésiant encore utilisé aujourd’hui

Incolore et inodore, le protoxyde d’azote présente une grande diffusibilité et une faible solubilité dans les tissus, ce qui explique son court délai d’action. Il n’est pas transformé (« métabolisé ») par l’organisme. Par ailleurs, il est éliminé rapidement par voie pulmonaire, dès lors que l’on arrête son administration.

À l’heure actuelle, le protoxyde d’azote est encore utilisé en anesthésie, sous forme d’un mélange composé à 50 % d’oxygène. Appelé MEOPA (Mélange Équimolaire d’Oxygène et Protoxyde d’Azote), ce dernier ne doit pas être confondu avec le protoxyde d’azote pur, comme le souligne le psychiatre Daniel Annequin, spécialiste de la douleur.

Peu onéreux, efficace, d’action rapide et réversible, cet analgésique est utilisé lorsqu’il faut réaliser des gestes douloureux de courte durée en dehors du bloc opératoire (changement de pansements douloureux, brûlés, réalisation de ponction lombaire, sutures, etc.). Il est aussi employé dans les salles d’accouchement, pendant le travail obstétrical.

En France, le MEOPA est le médicament de référence pour les actes et les soins douloureux pédiatriques. Son utilisation est autorisée en médecine libérale, notamment par les dentistes (avec un embout nasal). S’il peut être parfois à l’origine d’effets indésirables (sensations vertigineuses, nausées, vomissements, agitation ou endormissement…), le rapport bénéfice-risque en faveur de son usage est encore considéré comme positif.

Des modalités pratiques d’utilisation en milieu médical ont toutefois été définies, en particulier pour tenir compte de ses effets sur la vitamine B12.

C’est cette toxicité qui est notamment responsable des graves effets observés en cas consommation répétée ou chronique de protoxyde d’azote pur, lorsque son usage « récréatif ».

Hors de l’hôpital, des détournements risqués

Le protoxyde d’azote n’est pas utilisé uniquement en milieu médical. Il est par exemple aussi employé dans le monde du tuning automobile, comme comburant afin d’accroître la puissance des moteurs, ainsi que dans le domaine culinaire, en tant que gaz de compression/propulsion, notamment dans les siphons de cuisine tels que ceux utilisés pour la crème chantilly.

Chaque mardi, le plein d’infos santé : nutrition, bien-être, nouveaux traitements… Abonnez-vous gratuitement dès aujourd’hui.

Ce qui pose problème, c’est que ces cartouches sont détournées de leur usage et inhalées, le plus souvent via des ballons de baudruche. Les effets recherchés par les usagers, souvent des adolescents et des jeunes adultes, sont notamment l’euphorie, l’hilarité, le fou rire, la distorsion des perceptions (auditives, visuelles), la sensation de dissociation, le « flottement », et la désinhibition. Ces effets ne durant que deux à trois minutes, les prises sont souvent répétées.

Or, le protoxyde d’azote présente une toxicité neurologique. Il inactive de façon irréversible la vitamine B12. Cette vitamine, essentielle à la fonction nerveuse (ainsi qu’à la formation et à la maturation des globules rouges et à la synthèse de l’ADN) est principalement apportée par les aliments d’origine animale. Stockée dans le foie, elle permet le bon fonctionnement du cerveau (synthèse de neurotransmetteurs) et du système nerveux (myélinisation des neurones).

L’inactivation de la vitamine B12 par le protoxyde d’azote réduit petit à petit le stock hépatique et entraîne une carence d’apport neurologique, au niveau cérébral et des neurones.

Les effets sur la santé

Les risques liés à l’utilisation récréative de protoxyde d’azote peuvent être immédiats : brûlures par le froid du gaz libéré directement depuis la cartouche, asphyxie liée au manque d’oxygène et aux troubles cardiaques induits, perte de connaissance, désorientation temporo-spatiale, risque de chute, troubles de la vigilance, vertiges, surdosage avec troubles moteurs et cardio-respiratoires.

Les complications, en cas de consommations répétées à intervalles rapprochés ou à forte dose, peuvent être sévères, et parfois irréversibles : dépendance, atteintes neurologiques et neuromusculaires (se manifestant par des douleurs, des pertes de sensibilité, de force au niveau des membres, des troubles de la marche, une incontinence), troubles psychiatriques, atteintes cardiaques et troubles de la fertilité.

Ces risques sont majorés quand le gaz est associé à d’autres substances psychoactives, en particulier l’alcool, les poppers, le cannabis ou des psychostimulants.

En cas de consommation chronique, la toxicité du protoxyde d’azote vis-à-vis de la vitamine B12, ainsi que le manque d’oxygène au niveau du cerveau (hypoxie cérébrale) ont des conséquences non négligeables.

Celles-ci se traduisent au niveau neurologique par des atteintes simultanées de la moelle épinière et des nerfs périphériques (myéloneuropathie). En effet, en raison de l’inactivation de la Vitamine B12, une démyélinisation de la moelle se produit, autrement dit une altération de la myéline, la « gaine » qui entoure les fibres nerveuses, essentielle à la transmission de l’influx nerveux.

En conséquence, on observe un engourdissement progressif des membres et des troubles de la coordination des mouvements musculaires (ataxie) dans les deux jambes “”). On observe aussi des troubles neurocognitifs, avec trouble du langage (aphasie) et amnésie.

Le système sanguin est également touché, ce qui se traduit notamment par des troubles hématologiques (atteinte de la moelle, anémie, leucopénie, thrombopénie, etc.). Des problèmes cardiovasculaires tels qu’arythmie, syndrome coronarien, accident vasculaire cérébral (AVC) et embolie pulmonaire peuvent aussi résulter d’une intoxication chronique au protoxyde d’azote.

Par ailleurs, divers troubles psychiatriques et troubles du comportement ont aussi été décrits (paranoïa, délire ou des hallucinations, notamment).

La question de l’addiction au protoxyde d’azote se pose également, en raison de l’existence d’un syndrome de sevrage se traduisant par des nausées, des vomissements, des sueurs, de la tachycardie, des tremblements, des troubles du sommeil, et des hallucinations.

Quelle prise en charge en cas d’intoxication ?

En cas de soupçon d’intoxication par le protoxyde d’azote, voici la conduite à tenir (pour la personne intoxiquée ou son entourage si cette dernière n’est pas en mesure de le faire).

Si l’intoxication survient en journée, et que la victime est consciente, mais présente des symptômes persistants (fourmillements, instabilité, nausées…), le médecin traitant peut être contacté. Les centres antipoison peuvent aussi être sollicités 24h/24 (la liste des numéros de téléphone est accessible sur leur site Internet).

Si la personne perd connaissance, a un comportement anormal, présente des difficultés à respirer, à marcher, ou est victime de convulsions ou des troubles neurologiques soudains, il faut contacter le SAMU (en composant le 15 ou le 112 depuis un portable).

La prise en charge aux urgences repose sur un bilan biologique (dosages plasmatiques d’homocystéine et d’acide méthylmalonique) et sera adaptée à la symptomatologie.

L’intoxication au protoxyde d’azote doit être soupçonnée dès lorsque les personnes présentent des troubles de la marche. Ceux-ci s’expliquent en effet par l’atteinte des cordons postérieurs de la moelle cervicale, ou la présence d’une neuropathie.

Une téléconsultation dédiée à ce phénomène a été initiée par Christophe Riou, addictologue, en collaboration avec le centre d’addictovigilance des Hospices Civils de Lyon et l’hôpital Pierre Wertheimer. Facile d’accès, discrète, elle est adaptée à un jeune public et à son entourage.

Une consommation en hausse en particulier chez les jeunes

D’après les données du Baromètre de Santé publique France, en 2022 14 % des 18-24 ans avaient déjà expérimenté le protoxyde d’azote, et plus de 3 % déclaraient en avoir consommé au cours de l’année.

En 2023, 472 signalements liés à la consommation de protoxyde d’azote ont été enregistrés par les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance-addictovigilance, soit 30 % de plus qu’en 2022. Les centres antipoisons ont quant à eux reçu 305 signalements, soit 20 % de plus qu’en 2022.

Ces chiffres confirment l’augmentation du nombre de cas déclarés de complications associées au protoxyde d’azote observés ces dernières années. L’Association française des centres d’addictovigilance note par ailleurs que la part des signalements concernant des femmes augmente. Ces signalements révèlent également un accroissement des cas liés à un usage répété et prolongé (autrement dit, supérieur à un an).

Parmi ces signalements d’abus, d’usage détourné et de dépendance, 92 % font état d’une consommation de doses élevées et de l’utilisation de bonbonnes de grand volume, tandis que 50 % d’entre eux relatent une consommation quotidienne.

Profil des utilisateurs

Aux Pays-Bas, selon l’European Union Drugs Agency, l’enquête sur la population générale menée en 2020 auprès des adultes âgés de 18 ans et plus a révélé que la consommation de protoxyde d’azote au cours des 12 derniers mois était la plus élevée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 19 ans (14,5 %) et de 20 à 24 ans (12,1 %).

Au Danemark, une enquête menée en 2019 a révélé que la consommation au cours de la vie chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans était de 13,5 %, contre 6,5 % au cours des 12 derniers mois.

Une enquête menée en 2016 au Royaume-Uni a révélé que 9 % des personnes âgées de 11 à 15 ans s’étaient vu proposer du protoxyde d’azote, et en 2021, 1,8 % des jeunes du même groupe d’âge ont reconnu en avoir consommé.

Selon l’ANSM, les consommateurs sont plus souvent des hommes (58 %) âgés de 22 ans en moyenne, et 10 % sont des mineurs. 80 % des signalements recensent des troubles neurologiques.

Les mesures d’interdiction de vente en France

Depuis le 1er juin 2021, la vente de protoxyde d’azote (gaz hilarant) est interdite aux mineurs, dans tous les commerces, lieux publics et sur Internet. Elle est aussi interdite dans les bars, discothèques, débits de boissons temporaires ou bureaux de tabac.

En juillet 2023, un arrêté a plafonné la quantité vendable aux particuliers à 10 cartouches maximum, toutefois en cas de dépassement, aucune sanction stricte n’est mentionnée.

Le 29 janvier 2025, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à interdire toute vente aux particuliers, sans critère d’âge, dans tous les commerces et en ligne. La mise en application est prévue au 1er janvier 2026 .

Cette interdiction visera l’importation, la vente et la commercialisation, tout en prévoyant des dérogations pour certains professionnels (secteur médical, restauration, industrie alimentaire), via un décret définissant les circuits autorisés et les obligations de traçabilité.

Par ailleurs, après Lyon l’année dernière, la ville de Grenoble a décidé le 5 mai 2025 de prendre des mesures d’interdiction contre la consommation, la vente et l’abandon sur la voie publique de protoxyde d’azote. Le texte s’applique dans l’est et le centre-ville de la municipalité, jusqu’au 31 décembre 2025.

Terminons en rappelant que le protoxyde d’azote est un puissant gaz à effet de serre. Il occupe la troisième place sur le podium des gaz à effet de serre dont l’émission aggrave le réchauffement climatique derrière le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) (si l’on ne tient pas compte de la vapeur d’eau). Il est 265 fois plus puissant que le CO2, et possède une longue demi-vie, de 120 ans (dans ce cas, la demi-vie est le délai pour que la moitié du produit considéré se transforme). Le protoxyde d’azote est aussi l’un des principaux agents de la destruction de la couche d’ozone..

Or, chaque année, les seules émissions de protoxyde d’azote à usage anesthésique sont estimées à plusieurs millions de tonnes d’équivalent CO2 dans les pays développés. Une consommation qui peine à se réduire en Europe malgré de multiples recommandations médicales en restreignant l’indication. Une raison supplémentaire d’éviter de s’adonner à l’utilisation récréative du protoxyde d’azote, au-delà des risques pour la santé qu’elle représente…

Pour en savoir plus

- Le webinaire sur le « protoxyde d’azote » de l’Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie (AFPBN) ;

- Le site de la téléconsultation dédié à la problématique du protoxyde d’azote.

Philippe Arvers, Médecin addictologue et tabacologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.