5 questions à... Didier Schwab

Publié par Territoire de sciences, le 28 août 2025 860

À travers cette série, nous mettons en lumière les chercheurs et chercheuses qui participent à la Fête de la science 2025 en Isère. L’objectif : découvrir leur parcours, comprendre leur métier et mieux appréhender les enjeux de leurs recherches.

Suite de la série avec Didier Schwab, Enseignant-chercheur en informatique, Professeur des universités, Titulaire de la chaire AugmentIA pour l'humain augmenté par Intelligence Artificielle et Membre de l'équipe GETALP au Laboratoire Informatique de Grenoble.

Retrouvez toutes les informations sur la Fête de la science 2025 en Isère

1. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche ?

Depuis longtemps, je suis fasciné par la façon dont les êtres humains communiquent, apprennent et inventent des solutions grâce au langage. Au fil de mes études, cette curiosité pour les langues, la cognition et la technique s’est transformée en un véritable moteur : comprendre comment les machines pouvaient, à leur manière, traiter et générer du langage. Ce sont à la fois des rencontres décisives avec des enseignants-chercheurs passionnés, et le goût pour la découverte, qui m’ont donné envie de poursuivre la recherche.

Mais faire de la recherche, pour moi, ce n’est pas seulement explorer des territoires inconnus : c’est aussi partager cette aventure avec les jeunes générations. J’aime transmettre ce goût de la curiosité à mes étudiantes et mes étudiants, leur montrer que la science n’est pas un savoir figé mais une démarche vivante, collective et critique. Mon rôle est aussi de leur donner les moyens de s’engager dans cette démarche : créer les meilleures dispositions, favoriser les synergies, les pousser à oser, les encourager à explorer et à inventer. La recherche n’a de sens que si elle circule, si elle nourrit à la fois l’innovation et la réflexion, et si elle inspire celles et ceux qui prendront le relais demain.

2. Sur quoi portent vos recherches en ce moment ?

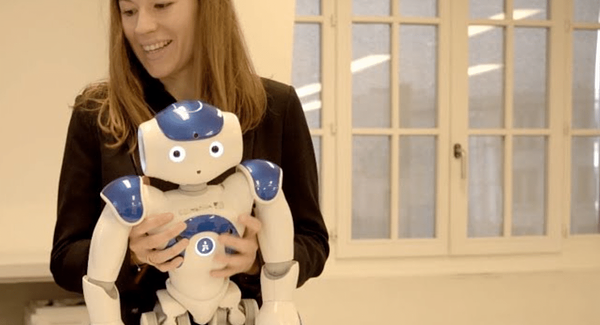

Aujourd’hui, mes recherches s’articulent autour des intelligences artificielles multimodales, c’est-à-dire capables de traiter du texte, de la parole, des images ou des pictogrammes. Avec la chaire industrielle AugmentIA, nous travaillons par exemple à développer des IA spécialisées dans l’ingénierie et l’architecture, en les rendant plus fiables et plus compréhensibles.

Avec le projet Pantagruel, nous explorons la construction de modèles de langue français multimodaux, ouverts et responsables. Et avec AAC4ALL, nous concevons des outils inclusifs pour les personnes ayant des difficultés de communication, notamment via l’usage de pictogrammes. L’idée commune, c’est de mettre l’intelligence artificielle au service des humains, et non l’inverse.

3. Y a-t-il une idée reçue que vous aimeriez voir disparaître dans votre domaine ?

Oui : l’idée que “l’IA comprend comme un humain”. Les modèles actuels sont très performants, mais ils ne comprennent pas réellement ce qu’ils produisent. Ils manipulent des statistiques, des probabilités, des formes… Cela ne veut pas dire qu’ils sont inutiles, bien au contraire : mais il faut rester lucides sur leurs capacités et leurs limites. Croire qu’une IA “pense” ou “comprend” comme nous peut conduire à de dangereuses illusions.

Il faut aussi garder à l’esprit que ces systèmes font des erreurs, parfois grossières, et qu’ils reproduisent des biais présents dans leurs données d’apprentissage. C’est pourquoi il est indispensable de vérifier systématiquement les résultats qu’ils produisent, et de les utiliser avec un esprit critique.

4. Comment participez-vous à la Fête de la science cette année ?

Cette année, ma participation est multiple. J’anime deux conférences-débats, l'une à Sassenage, “ChatGPT : mythes, réalités et avenir de l’intelligence artificielle” et l'autre à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, “Vidéo, musique, image : l’évolution de l’IA générative”.

Je participe aussi à des formats interactifs : le stand “L’IA et moi” au Parvis des sciences, qui permet au public de manipuler directement des outils et d’échanger avec des chercheurs ; à Eclats de sciences, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, je participerai à l'animation de la "Bataille de l’IA", un jeu pédagogique et critique ; et je serai témoin au "Procès de l’intelligence artificielle", où le public est invité à se mettre dans la peau d’un jury pour débattre des enjeux.

5. Menez-vous des actions de médiation scientifique auprès du grand public en dehors de la Fête de la science ? Si oui, sous quelle forme ?

Oui, régulièrement. Mon métier d’enseignant-chercheur inclut aussi une mission de transmission, aussi bien auprès des étudiants que du grand public. À l’IUT2 de Grenoble, par exemple, nous proposons à nos étudiants en Techniques de Commercialisation un cours intitulé “Ressources et culture numériques”, où ils découvrent activement les outils numériques actuels — notamment ceux reposant sur l’intelligence artificielle. Ils apprennent à créer un site Web, un podcast ou une vidéo avec des outils accessibles, qui privilégient la langue naturelle plutôt que le code informatique, tout en développant un regard critique sur ces technologies. Nous reprenons aussi, dans un cadre pédagogique, des formats comme la Bataille de l’IA, afin que les étudiants expérimentent en jouant.

En parallèle, je contribue à des MOOC et à des séminaires ouverts, qui visent à rendre accessibles au plus grand nombre les enjeux scientifiques et sociétaux liés à l’IA. J’attache beaucoup d’importance à cette dimension de transmission : former, expliquer, partager, c’est aussi une manière de construire une société plus éclairée face aux technologies qui l’entourent.

🧠 Question bonus : Si vous deviez représenter l’intelligence avec un objet ou une image, que choisiriez-vous ?

Je choisirais un grand dictionnaire ouvert, d’où s’échappent des pictogrammes colorés. Le dictionnaire représente la richesse et la rigueur du langage : les mots, les définitions, les nuances. Mais il n’est pas fermé sur lui-même : il s’ouvre, il libère, il circule. Les pictogrammes qui s’en échappent incarnent la diversité des formes d’expression : les images, les symboles, les gestes, les sons… tout ce qui, au-delà des mots, permet aux humains de communiquer, de partager et de construire ensemble.

C’est aussi une métaphore de l’intelligence artificielle : elle s’appuie sur ces langages — texte, image, son, pictogramme — mais sans jamais les “comprendre” comme nous. Ce qui fait intelligence, c’est justement cette capacité à donner du sens, à relier les formes entre elles, à les mettre en mouvement. Le dictionnaire ouvert rappelle que nos intelligences, humaines et artificielles, se nourrissent de langage, mais que le sens naît dans l’usage, dans la transmission, dans la relation.