5 questions à... Dominique Sappey-Marinier

Publié par Echosciences Grenoble, le 27 septembre 2025 930

À travers cette série, nous mettons en lumière les chercheurs et chercheuses qui participent à la Fête de la science 2025 en Isère. L’objectif : découvrir leur parcours, comprendre leur métier et mieux appréhender les enjeux de leurs recherches.

Suite de la série avec Dominique Sappey-Marinier, Maitre de Conférences au Laboratoire de recherche CREATIS, Praticien Hospitalier en Biophysique et Médecine Nucléaire (Faculté de Médecine Lyon-Est, Université Claude Bernard Lyon1 / Hôpital Neurologique - Hospices Civils de Lyon).

Retrouvez toutes les informations sur la Fête de la science 2025 en Isère

1. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche ?

Une qualité personnelle : la curiosité, l’envie d’apprendre pour comprendre, l’envie de découvrir des espaces inconnus qui nous interrogent en permanence. Ce travail aboutit à un enrichissement personnel et collectif. La découverte d’espaces nouveaux est une source inépuisable de liberté, de construction de soi et d’échange avec les autres.

Une qualité de vie : le chercheur travaille à la fois seul et en équipe dans son laboratoire et à cet égard, il doit développer des facultés d’adaptation émotionnelle et sociale, d’introspection et de compréhension de l’autre. Sa capacité de travail doit être importante, car elle est sollicitée en permanence, et solide pour affronter le doute et garder sa sensibilité et son objectivité (éthique).

Le chercheur doit être « multi-carte » : multi-tâche et multi-compétence. De la pratique à la théorie, ou inversement, c’est un couteau suisse qui doit tout savoir faire ou sinon se battre pour le découvrir et l’apprendre. Le chercheur apprend un nouveau métier chaque jour. Il est tour à tour biologiste, ingénieur, écrivain, conférencier.

S’il ne connait pas certaines méthodes, il doit les comprendre, les tester et en inventer de nouvelles. Il doit savoir lire et écrire, s’enrichir par de nombreuses et solides lectures des articles des autres chercheurs, et écrire dans les journaux scientifiques (en anglais) pour se faire reconnaitre par ses pairs ou se faire connaitre du grand public pour expliquer et partager les nouvelles connaissances apportées par sa spécialité.

Enfin, il doit parcourir le monde et découvrir les autres cultures pour rencontrer, échanger et collaborer avec des équipes internationales et présenter ses résultats dans les meilleures conférences internationales.

2. Sur quoi portent vos recherches en ce moment ?

En tant que biophysicien de formation, mes recherches ont porté sur le développement des techniques d’acquisition et de traitement des images par IRM. L’IRM est la technique d’imagerie la plus complexe car elle fait appel à la physique quantique mais aussi la plus riche car elle apporte d’incroyables informations sur le fonctionnement du corps humain et en particulier le cerveau qui est l’organe le plus complexe. De plus, elle est totalement non invasive et sans effet sur le corps humain.

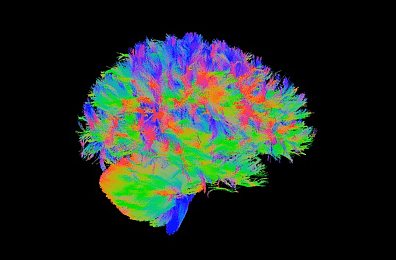

Mes recherches ont porté sur le développement des nouvelles techniques d’IRM comme l’imagerie spectroscopique qui nous informe sur le métabolisme cérébral et sur les méthodes avancées comme l’IRM fonctionnelle qui nous montre l’activité des réseaux cérébraux au cours d’une tâche ou au repos (sans tâche particulière) ou encore l’IRM de diffusion qui est très sensible aux pathologies cérébrales et nous montre la qualité des réseaux de neurones (axones), comme on peut le voir sur la figure ci-dessous :

Dans mon travail actuel, nous modélisons les réseaux cérébraux sont sous forme de graphes mathématiques pour établir des cartes de connectivité fonctionnelle (IRMf), de connectivité structurale (IRM diffusion) ou morphologique (IRM anatomique). Aujourd’hui, ces graphes sont analysés par de nouveaux programmes d’intelligence artificielle utilisant des réseaux de neurones ("deep-learning") pour analyser, diagnostiquer des maladies cérébrales diffuses comme la sclérose en plaques (SEP) et prédire l’évolution de la maladie chez les patients de différentes formes cliniques.

3. Y a-t-il une idée reçue que vous aimeriez voir disparaître dans votre domaine ?

Il y en a plusieurs qui écoulent de notre culture cartésienne dualiste :

- Le corps et l’esprit : Notre corps est un ensemble biologique qui fonctionne comme un tout. Notre système nerveux est présent dans tous nos organes et met en relation notre cerveau, et ses différentes structures, avec tous les éléments de notre corps. Toutes les informations sont essentielles (ascendantes ou descendantes), très intriquées et d’une très grande complexité et sensibilité.

- L’inné et l’acquis : Si depuis longtemps, nous nous interrogeons sur ce concept d’Inné et d’Acquis, en anglais « Nature vs Nurture », c’est que les deux sont présentes. Avec la découverte de la génétique et de l’ADN en 1953, nous avons mieux compris le fonctionnement et l’importance de nos gènes. Nous avons alors cru que tout était génétique et que la découverte de tous les gènes nous permettrait de comprendre et soigner toutes les maladies génétiques. La résolution du génome complet de l’homme en 2003 a montré que notre biologie est bien plus complexe et ne dépend pas que de nos gènes. Ces avancées ont donné naissance à de nouvelles spécialités comme la génomique...

- La neurogénèse : On dit que l’on nait avec l’ensemble de nos neurones comme bagage de départ et que l’on perd nos neurones au cours de notre vie. Cela est faux ! Nous produisons des neurones depuis l’âge fœtal et en particulier au moment de l’adolescence pour former notre cerveau qui se finalise à l’âge adulte de 25 ans. Cette neurogénèse est stimulée par l’apprentissage alors que les réseaux non utilisés peuvent disparaitre progressivement. C’est ce que l’on appelle la plasticité cérébrale qui se produit pendant toute la vie. Après 50 ans, la neurogénèse diminue et les effets du vieillissement commencent à se faire sentir sous forme de petits troubles de mémoire mais qui peuvent toujours être compensés par un travail intellectuel régulier.

Une autre spécialité, appartenant au domaine biologique de la génétique est l’épigénétique. Aussi forte que soit la génétique, elle n’est pas notre destinée (innée) car l’expression de nos gènes dépend des marques épigénétiques (au-dessus de nos gènes) qui peuvent être modifiées par notre environnement et dont les effets s’inscrivent SUR nos gènes et modifient notre métabolisme, notre fonctionnement biologique ou notre comportement psychologique. Ces modifications peuvent être plus ou moins transmises de génération en génération.

Parmi les effets majeurs négatifs sur notre épigénétique, il faut noter la mauvaise alimentation, les toxiques (alcool, tabac, produits chimiques, perturbateurs endocriniens), le stress, les traumatismes psychologiques… Parmi les effets bénéfiques, il faut retenir une bonne alimentation fournissant les bonnes vitamines, les minéraux indispensables et une bonne quantité de protéines et de lipides et très peu de glucides (sauf pour le sport) ainsi que l’activité physique et le sport, et pour le cerveau, la méditation et les arts dont la musique en particulier.

4. Comment participez-vous à la Fête de la science cette année ?

Je participe aux différents événements (ouverture de laboratoire, exposition des bibliothèques, conférences à Lyon ou en région…). [ndlr : en Isère, Dominique donne la conférence "Peut-on voir l’intelligence ?" le 4/10 à Villard-de-Lans]

5. Menez-vous des actions de médiation scientifique auprès du grand public en dehors de la Fête de la science ? Si oui, sous quelle forme ?

Oui, sous formes de conférences auprès des élèves ou des professeurs des collèges et lycées, en particulier sur l’intelligence et les HPI, et plus récemment sur l’épigénétique.

🧠 Question bonus : Si vous deviez représenter l’intelligence avec un objet ou une image, que choisiriez-vous ?

ET (de Spielberg) représente toutes les intelligences, IA comprise :-)