De l’intérêt des collaborations internationales : l’exemple des nanofils pour l’information quantique

Publié par Moira Hocevar, le 21 mai 2025 620

Les avancées scientifiques proviennent-elles encore d’équipes de recherche isolées ? Dans cet article, je réponds à cette question à partir de mes travaux sur les matériaux quantiques menés avec plusieurs universités américaines.

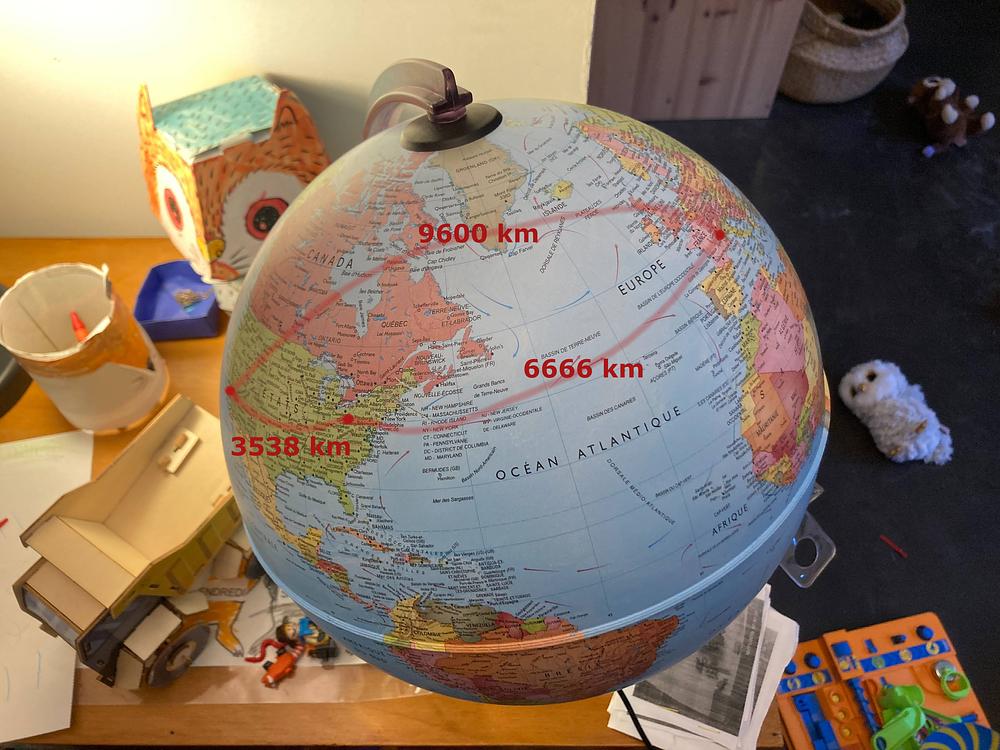

“Ils en font des kilomètres, tes nanofils !” me disent souvent mes collègues. Depuis 2015, j’élabore des nanomatériaux destinés aux technologies quantiques à l’Institut Néel de Grenoble. Pour fabriquer et tester les dispositifs complets, mes nanomatériaux sont envoyés aux Etats-Unis, d’abord à l’Université de Californie à Santa Barbara pour y fabriquer des contacts électriques à très basse température, puis ils voyagent jusqu’à l’Université de Pittsburgh (Pennsylvanie) pour y être incorporés dans des dispositifs quantiques tels que des bits quantiques. Parfois, les échantillons reviennent à Grenoble pour être observés au microscope électronique !

Des nanofils et des chercheurs parcourant la planète

Les nanomatériaux développés dans mon équipe sont des nanofils, des cristaux allongés, comme des aiguilles de quelques micromètres de long mais mille fois plus fins qu’un cheveu. En 2019, j’ai accompagné mes nanofils à Santa Barbara pour aider au développement de l’étain qui servira de contact aux nanofils.

Vue de l'Université de Californie à Santa Barbara. Crédit : Coolcaesar / Wikimedia commons

C’est un matériau peu connu par les physiciens mais très connu des soudeurs. Les atomes de l’étain peuvent s’arranger sous forme de cristal de deux manières, ou deux phases, différentes. A l’œil nu, l’un des arrangements est blanc, l’autre est gris. L’étain gris est fragile et peut s’effriter à température ambiante : inutile pour la soudure ou difficile à utiliser dans les composants électroniques. La phase blanche quant à elle, est stable, et surtout, est supraconductrice à basse température. Le courant supraconducteur circule sous forme de paires d’électrons. On les appelle des paires de Cooper. Grâce à elles, le courant traverse le matériau sans dissipation, sans perte de chaleur. L’étain a de meilleures propriétés supraconductrices que l’aluminium, même s’il est le matériau roi des technologies quantiques. Avec l’étain, on s’attend à des bits quantiques plus stables et à moins d’erreurs de calculs quantiques. Or cette technologie n’avait jamais été développée pour le quantique, notre collaboration s’y est attelée.

Des dispositifs quantiques à base de nanofils

Mes nanofils sont composés d’indium et d’arsenic, et ont des propriétés semiconductrices. Cela veut dire qu’ils conduisent l’électricité mais le courant les traversant peut être modulé en appliquant une tension sur une grille, un peu à la manière d’un robinet dont on règlerait le débit. Pour que le courant électrique traverse le nanofil, un métal est déposé à chaque extrémité. Si c’est de l’étain, alors un courant supraconducteur ajustable parcourra le nanofil. A Santa Barbara, le dépôt de supraconducteurs sur les nanofils est réalisé à des températures proches du zéro absolu. Les atomes d’étain arrivant sur la surface des nanofils sont ralentis et, au lieu de se déplacer en diffusant, ils restent en place et créent une couche ultra fine et lisse. Les nanofils voyagent alors jusqu’à Pittsburgh, sont placés dans des dispositifs quantiques et leurs propriétés électroniques étudiées à des températures proches du zéro absolu.

Université de Pittsburgh. Crédit : Michael G White / Wikimedia commons

Récemment, nous avons réalisé un bit quantique supraconducteur ajustable par grille avec nos nanofils franco-américains. Les temps de cohérence, c’est-à-dire le temps avant que l’information stockée dans le bit quantique soit “perdue”, est très élevé par rapport aux mêmes dispositifs utilisant l’aluminium comme contacts. Nos résultats sont très importants car ils ouvrent bien sûr la voie vers de meilleurs bits quantiques mais surtout la collaboration internationale a été la clé de cette avancée technologique.

En 2025, quel futur pour nos collaborations franco-américaines ?

La France possède aujourd’hui plusieurs équipements permettant de développer des films supraconducteurs à très basse température et l’Institut Néel et d’autres laboratoires regorgent de frigos à dilutions et d’experts de la physique quantique. Faire traverser l’Atlantique à des échantillons, étudiants et chercheurs coûte cher, a un fort impact carbone et devient risqué sans financements. Mais les équipements français dont je parle viennent d'être installés et le développement de matériaux robustes prend plusieurs années. Notre collaboration transatlantique a permis de mettre en œuvre nos idées plus vite et de mettre en place des projets de recherche difficiles à financer en France. Les collaborations académiques internationales sont bonnes pour la santé de la recherche, elles permettent de comprendre les méthodologies des autres pays, de s’adapter, et de mieux se remettre en question.

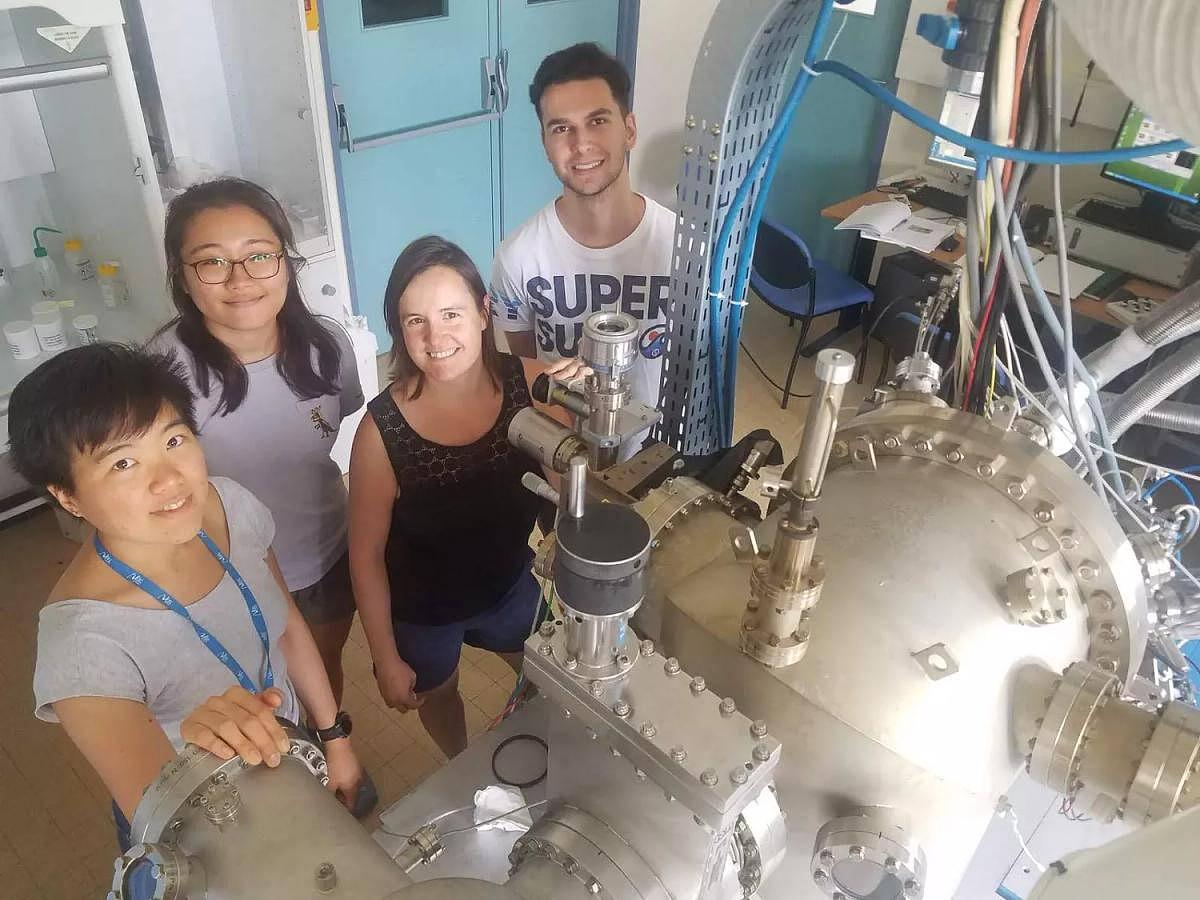

Photo de l'équipe Nanophysique et semiconducteurs à l'Institut Néel, en 2019. De gauche à droite : Jane, Anna, Moïra et Sergi. Crédit : Institut Néel

Nos étudiants ont adoré l’expérience de passer du temps dans une université américaine et vice et versa. Ils ont souvent créé des liens en dehors du laboratoire, reviennent et s’installent. Nos collaborations permettent de développer une diplomatie de la recherche dans laquelle les idées sont échangées avec confiance et l’entraide se fait naturellement. Malheureusement, à l’heure actuelle des menaces pèsent sur la liberté de travailler des chercheurs et professeurs américains et nous nous questionnons sur le futur de nos collaborations, que ce soit dans les technologies quantiques comme dans bien d'autres spécialités. Pendant combien de temps pourrons nous encore travailler ensemble ?

Pour plus d'informations : page perso de l'autrice à l'Institut Néel

Article rédigé dans le cadre de la formation « Vulgarisation scientifique à l’écrit » destinée aux personnels de recherche de l’Université Grenoble Alpes et encadrée par Marion Sabourdy, Responsable éditoriale d’Echosciences Grenoble à Territoire de sciences.