Évolutions chimiques du CO2 : du passé au futur

Publié par Elsa Morin, le 16 octobre 2025 430

Connaître le passé du CO2 pour mieux comprendre aujourd’hui comment peut réagir ce gaz à effet de serre, responsable du changement climatique en cours. C’est à cette investigation chimique que s’attellent des scientifiques de Grenoble avec les projets interdisciplinaires Origin Of Life et DefiCO2.

Étudier l’apparition de la vie : entre fossiles et soupe chimique

« La chimie, c’est comme la cuisine » – cette phrase a été entendue par bien des étudiant·es qui voyaient la matière se transformer sous leurs mains gantées lors de travaux pratiques. En effet en chimie, on pèse, on mélange, on chauffe diverses mixtures...

En chimie prébiotique, une branche de la chimie organique, on étudie une soupe un peu spéciale : la « soupe prébiotique ». Pas question de flore intestinale ici, la soupe prébiotique étant le mélange de composés inorganiques et organiques avec de l'eau sur la Terre primitive. C’est en tout cas une des hypothèses existantes – connaitre le passé lointain de la planète n’est pas une chose aisée et à ce jour de nombreuses interrogations persistent.

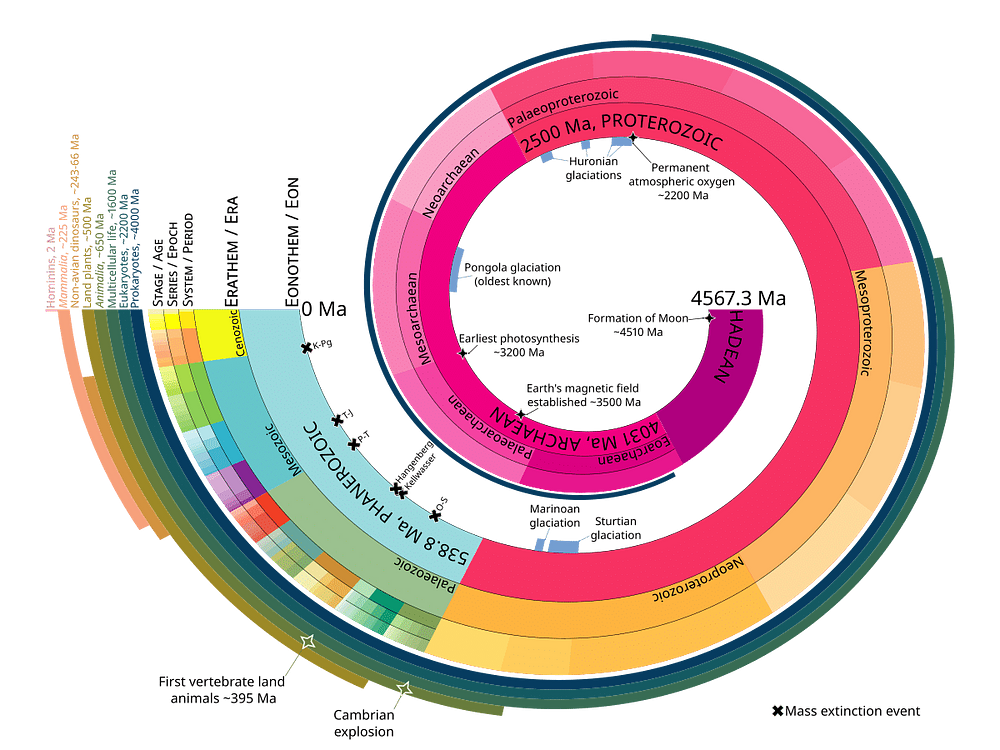

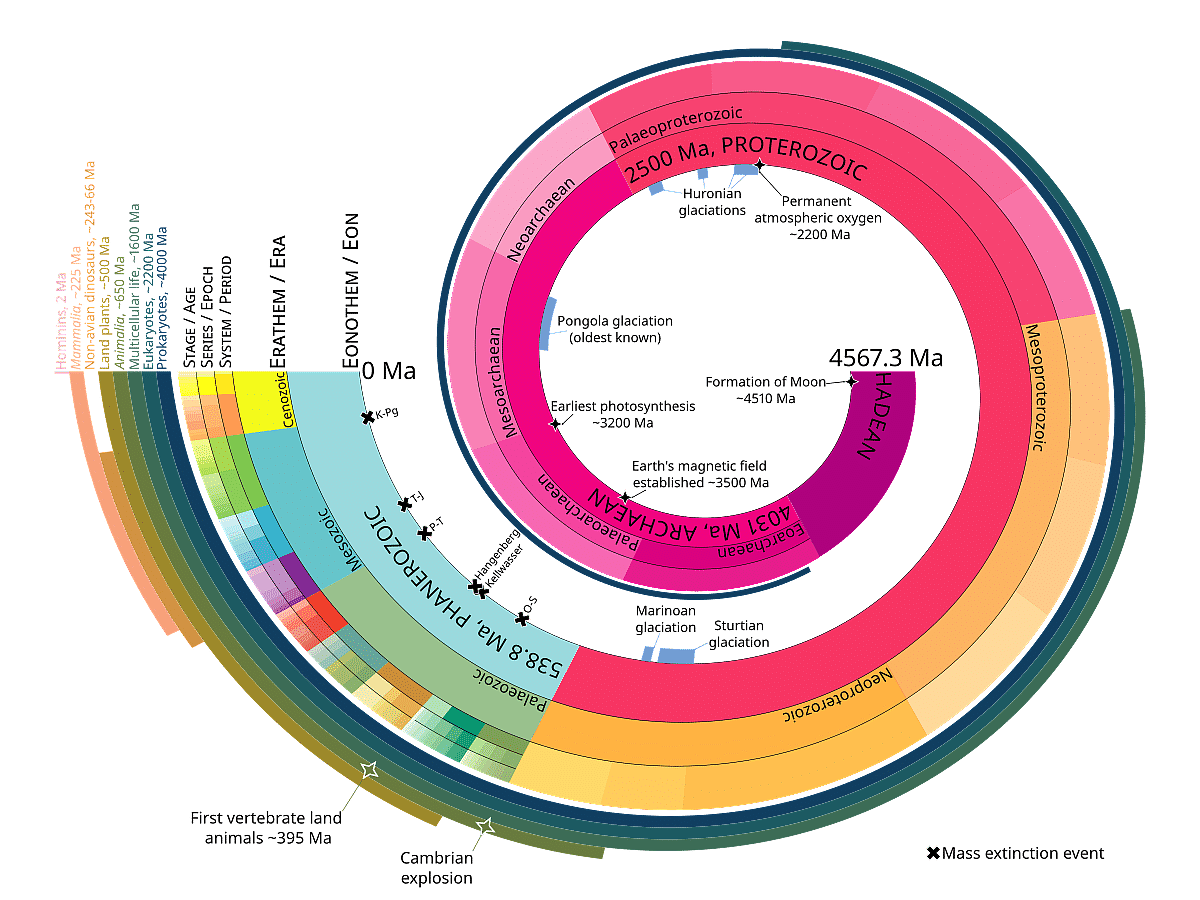

À Grenoble, des scientifiques étudient ainsi la chimie prébiotique, qui, comme son nom l’indique, est la chimie de l’origine de la vie. On s’y intéresse à l’évolution chimique ayant conduit à la formation des premiers organismes vivants. Une apparition très ancienne : des premiers fossiles ont été estimés dater de 3,3 à 3,5 milliards d’années dans le passé, soit seulement quelques millions d’années après la formation de notre planète. Dernièrement, de nombreux progrès ont été réalisés dans l’identification des étapes par lesquelles la vie a émergé sur Terre. Mais les questions scientifiques entourant la formation de la vie demeurent en vaste majorité non élucidées. (1) (2)

Le CO2, une brique élémentaire de la vie sur Terre

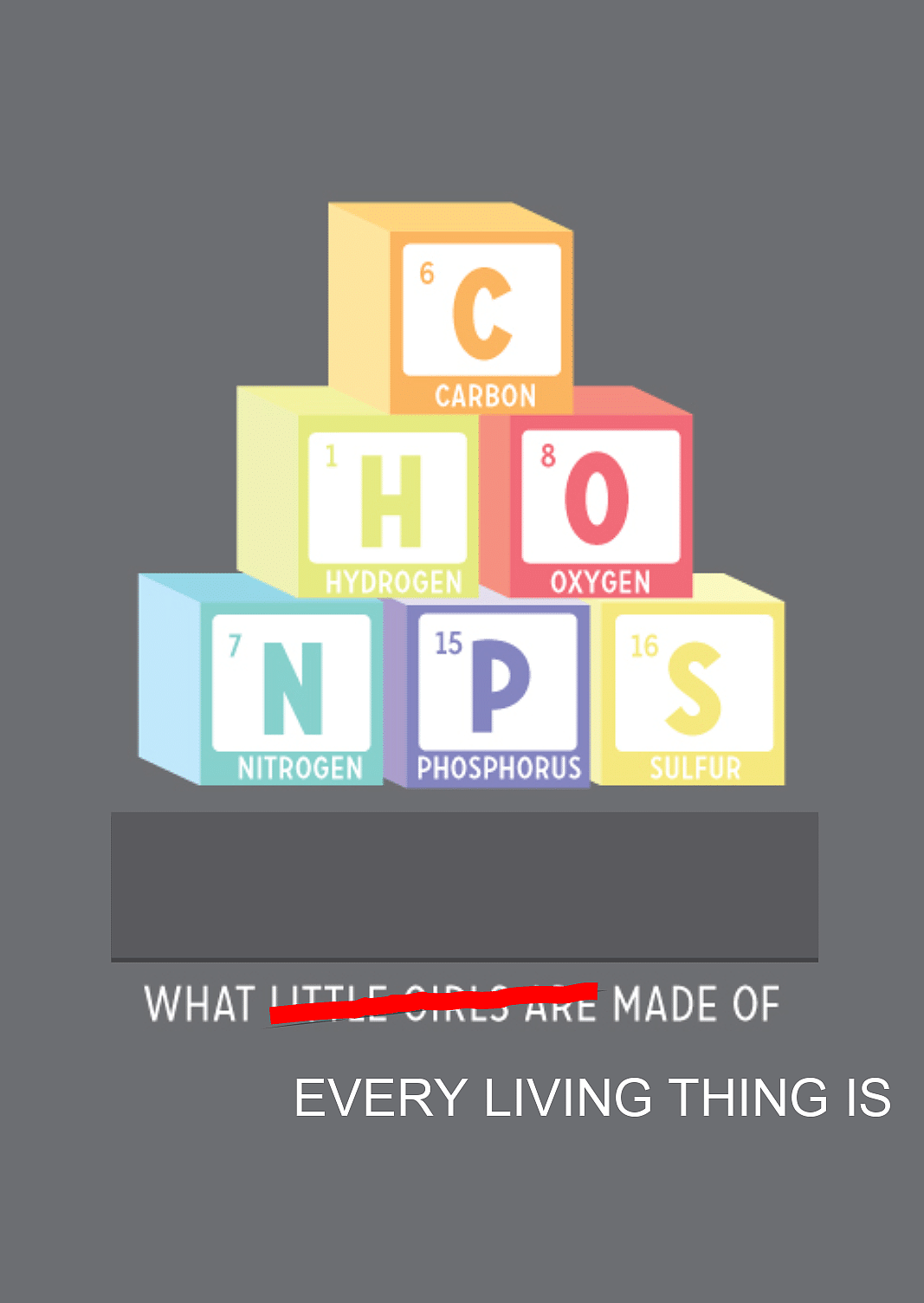

Étudier l’origine de la vie implique d’étudier les briques élémentaires à partir desquelles la vie s’est construite. Une de ces briques serait le CO2.

En reconstituant le contenu génétique ancestral de LUCA, notre dernier ancêtre commun universel, des scientifiques ont pu déduire que LUCA pouvait « fixer le CO2 », c’est-à-dire synthétiser des molécules à partir de CO2. Comme les plantes le font avec la photosynthèse – sauf que LUCA pouvait vivre sans oxygène et n’utilisait à priori pas l’énergie lumineuse.

Comprendre comment le CO2 a réagi par le passé, comment il s’est transformé en d’autres molécules essentielles à la vie, pourrait potentiellement nous permettre de trouver des manières de le faire réagir aujourd’hui. Et de transformer ainsi le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique en cours, en des biomolécules qui ne réchaufferaient pas notre atmosphère. (3)

Une enquête de l’espace à la Terre

Comment connaitre les briques élémentaires constitutives de la vie sur Terre, qui a émergé il y a des milliards d’années ?

Une hypothèse avancée est la théorie de la panspermie, selon laquelle l'origine de la vie elle-même serait apparue ailleurs que sur notre planète, quelque part dans l'Univers, avant de se disséminer dans l’espace jusqu’à notre Terre. Les scientifiques étudiant cette théorie détectent des molécules organiques élémentaires sur divers corps planétaires, météorites et comètes qui orbitent dans notre système solaire, et essayent d’étudier les mécanismes par lesquelles ces molécules détectées peuvent s’être construites.

Une autre hypothèse étudiée est celle selon laquelle des molécules inorganiques présentent originellement sur Terre se seraient transformées en molécules organiques, sous l’effet de différents processus et dans différentes conditions. Des chimistes grenoblois·es étudient ainsi toutes les voies possibles qui peuvent transformer des substances inorganiques en des biomolécules. À l’origine, ces biomolécules sont appelées « organiques » car on pensait qu’elles pouvaient uniquement être fabriquées par un organisme, donc par le vivant. Aujourd’hui, on sait fabriquer des biomolécules par la synthèse, par la main humaine. Et on étudie la possibilité de fabriquer ces biomolécules de manière abiotique, c’est-à-dire ayant lieu dans un milieu sans réactions biologiques, inapte à abriter la vie. Comme cela a déjà été fait il y a des milliards d’années, selon cette hypothèse.

Imiter les conditions primitives

Imaginer les processus chimiques qui auraient lieu avec la composition atmosphériques et les conditions présentes à l’origine de la vie sur Terre n’est pas simple. Il ne suffit pas de combiner au hasard des éléments du vivant pour créer la vie.

Les chimistes essayent de se mettre dans des conditions expérimentales les plus proches possibles des conditions théoriques passées. Iels étudient ainsi la transformation du CO2 via différents scénarios : dans des sources thermales sur Terre (iels imitent alors l'effet des particules métalliques chaudes provenant des cendres volcaniques ou des météorites tombées sur Terre) (4), dans des cheminées hydrothermales (iels intègrent alors des minéraux ferreux à leurs expériences) (5) ... Il s’agit d’identifier des voies plausibles qui auraient pu transformer le CO2 dans un environnement primitif.

Malgré ces efforts d’imitation, d’importantes différences de conditions subsistent entre l’ère primitive et les laboratoires : les réactions à l’époque étaient en continu, les éléments présents en quantités infimes, mais réagissant sur des temps extrêmement longs... Il est donc important pour la recherche de prendre ces limites en compte. Et d’intégrer les caractéristiques du vivant dans l’équation : reproduction avec variations, sélection naturelle, irréversibilité...

Connaître le passé, une fin en soi

La formation de la vie reste pleine de mystère. Élucider le passé du CO2 serait-il une des pièces du puzzle de la lutte contre le réchauffement climatique ? À ce stade, la recherche reste fondamentale, son premier but étant de créer de la connaissance et de l’expliquer, sans envisager une application particulière. En savoir plus sur ce gaz et sa manière de réagir est ainsi un but en soi : la connaissance de notre environnement et ce qui le constitue.

Merci à Véronique Blandin, enseignante-chercheuse en chimie à l’Université Grenoble-Alpes, et co-porteuse du programme interdisciplinaire de recherche DefiCO2 pour son aide sur cet article. Spécialiste de la chimie organique de synthèse, ses thèmes de recherches vont des acides aminés et peptides à la chimie prébiotique.

SOURCES

- Origin of life website - https://origin-life.univ-grenoble-alpes.fr/fr

- Catling and Zahnle, Sci. Adv. 2020; 6:eaax1420

- E.R.R. Moody et al., Nat. Ecol. Evol. 8, 1654 (2024)

- Z. Liu et al., Nat. Chem. 13, 1126 (2021)

- N. Kitadai et al., Sci. Adv. 2018; 4:eaao7265