Lacoscope : quand l’intelligence artificielle accompagne mais ne remplace pas l’expertise humaine

Publié par Salima Rafai, le 12 août 2025 1.4k

Ces dernières années, les sciences de l’environnement ont vu se multiplier les outils d’analyse automatique. L’intelligence artificielle (IA), capable de trier et classer de grandes quantités de données en un temps record, s’invite dans de nombreux domaines, y compris l’étude du plancton (Irisson et al. Ann. Rev. Mar. Sc. vol.: 14:277-301 (2022)).

Toutefois, sans l’expertise patiente et minutieuse des taxonomistes, l’IA ne peut que partiellement remplir son rôle.

Un nouvel allié pour le tri des images de plancton

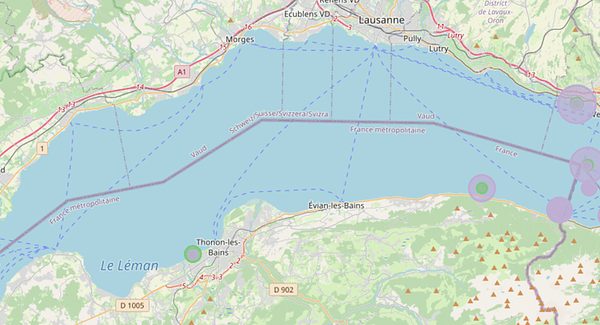

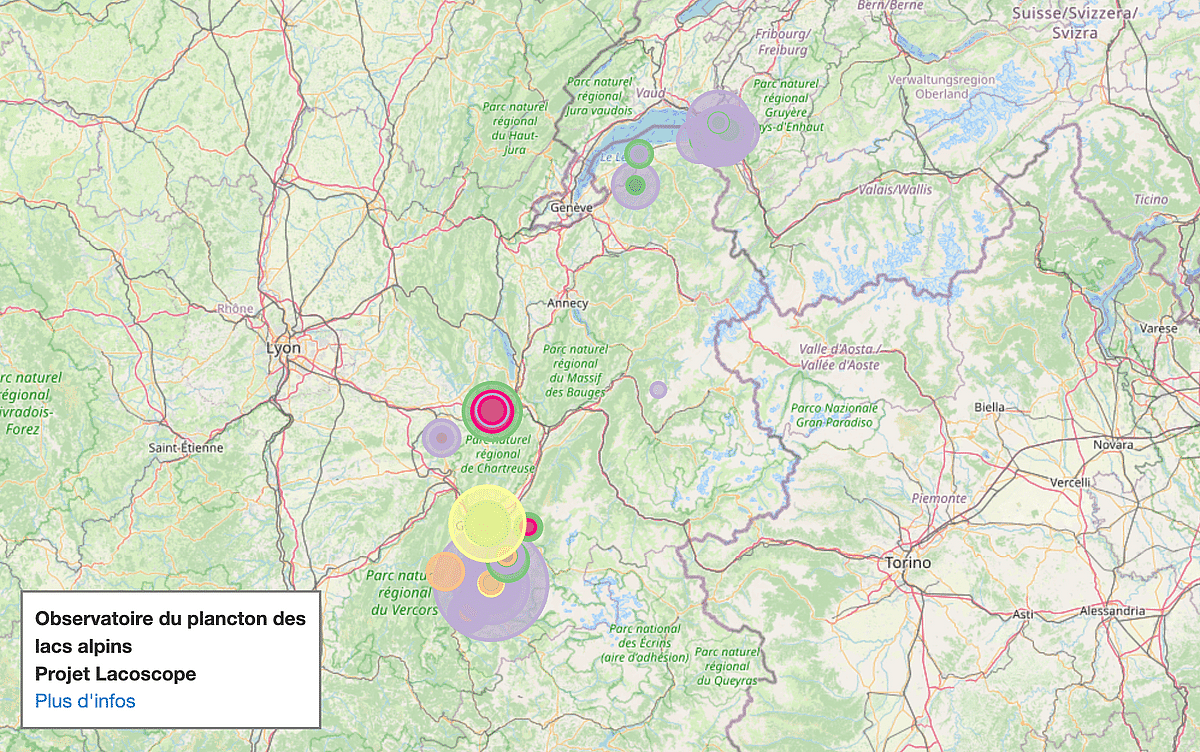

Dans les eaux des lacs, rivières et océans se cache une biodiversité minuscule, invisible à l’œil nu : le plancton. Ces micro-organismes, essentiels à la vie sur Terre, sont au cœur du projet Lacoscope, un observatoire du plancton des lacs alpins.

Porté par plusieurs équipes de recherche et impliquant des observateurs sur le terrain, le projet Lacoscope déploie des instruments permettant de capturer des images de plancton des lacs alpins (Planktoscope, Fairscope). Les images produites dans le cadre du projet Lacoscope ne sont pas de simples clichés isolés : elles constituent des données scientifiques standardisées, systématiquement accompagnées d’un ensemble riche de métadonnées. Chaque image est liée à des informations précises sur la localisation géographique (coordonnées GPS, Lac observé), les caractéristiques géométriques du plancton imagé ainsi que la méthode de prélèvement utilisée. Cette structuration garantit la comparabilité des données entre campagnes d’échantillonnage, facilite les analyses temporelles ou spatiales, et permet de croiser les observations avec d’autres mesures environnementales. La standardisation des données renforce ainsi leur potentiel pour des études à grande échelle.

Les images capturées dans le cadre de Lacoscope alimentent la plateforme EcoTaxa, une plateforme internationale de données dédiée à la classification et à l’annotation d’images de plancton ( Picheral M, Colin S, Irisson J-O. EcoTaxa, a tool for the taxonomic classification of images. http://ecotaxa.obs-vlfr.fr). EcoTaxa intègre une IA capable de reconnaître automatiquement certaines catégories morphologiques à partir d’images. Cette technologie repose sur des modèles d’apprentissage entraînés à partir de milliers de clichés soigneusement annotés.

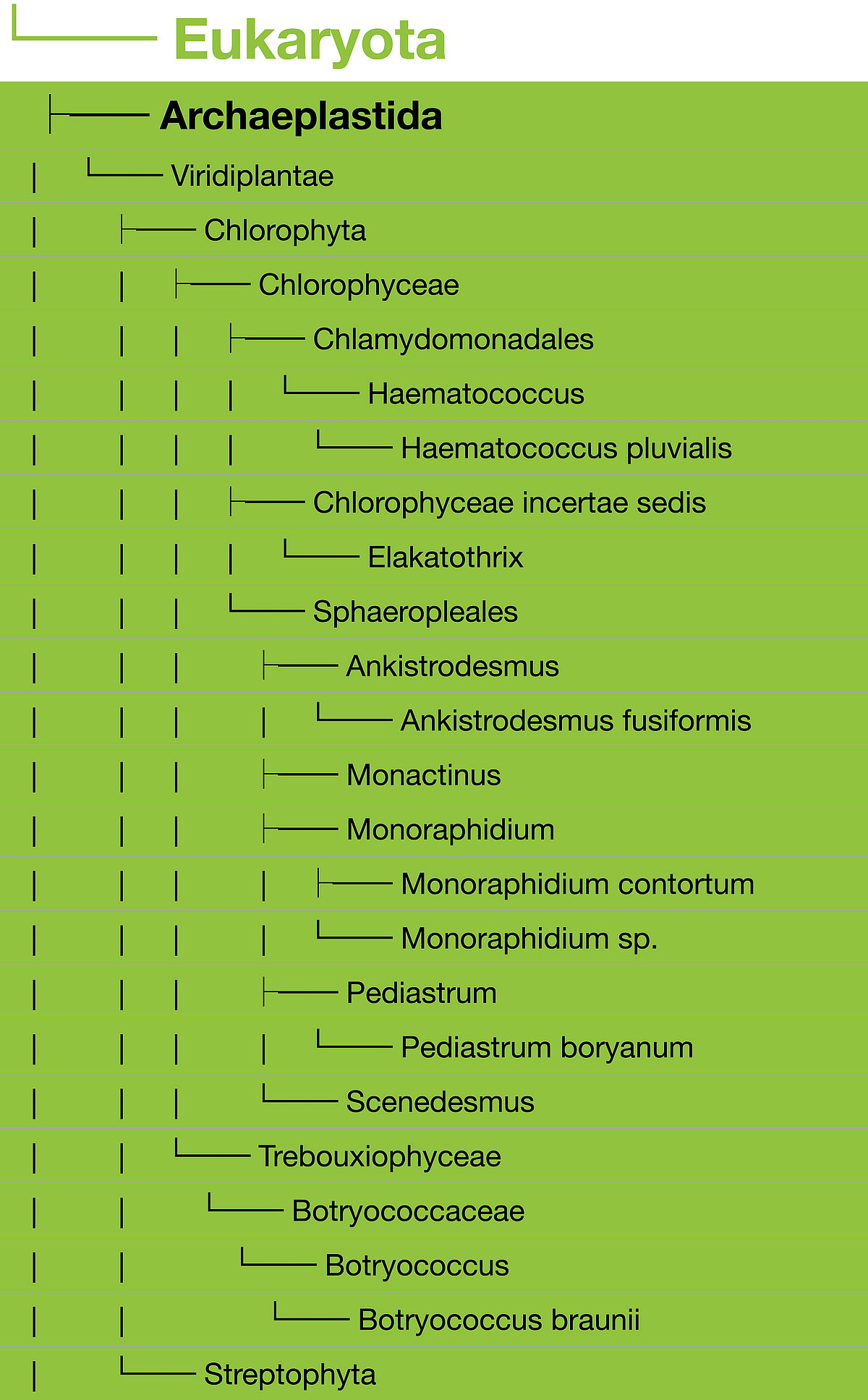

L’avantage est évident : un tri préliminaire extrêmement rapide, qui libère un temps précieux pour les chercheurs. Là où le classement manuel de milliers d’images aurait demandé des semaines, l’IA peut produire en quelques minutes une première proposition de classification selon un arbre de parenté ou arbre phylogénétique.

Une aide précieuse… mais pas infaillible

Pourtant, cette automatisation ne signifie pas que les experts humains deviennent optionnels. La taxonomie, la science de la classification des organismes vivants, est une expertise subtile : certaines espèces de plancton se distinguent par des détails infimes, invisibles pour un algorithme non supervisé ou insuffisamment entraîné. De plus, l’IA peut se laisser tromper par des variations inhabituelles, des déformations dues à l’échantillonnage, ou par des espèces rares peu représentées dans les bases d’apprentissage.

Ainsi, chaque proposition de l’IA doit être validée par un œil humain expérimenté. Le travail du taxonomiste ne se limite pas à corriger des erreurs : il affine, précise, enrichit la connaissance des espèces observées. C’est ce double regard — rapide et statistique pour l’IA, expert et nuancé pour l’humain — qui garantit la qualité scientifique des données. L’apprentissage de l’algortithme s’aiguise ainsi grâce à l’intervention des taxonomistes.

En outre, une découverte inattendue — une espèce jamais observée, un comportement inhabituel — ne pourra jamais provenir d’un algorithme seul. Pourquoi ? Parce que l’IA ne cherche pas l’inédit : elle compare avec ce qu’elle connaît déjà par un fonctionnement basé sur les statistiques. Si un organisme ne ressemble à rien dans sa base, l’IA le classera dans la catégorie la plus proche, ou l’ignorera.

L’exemple de Sonia Baillot : une expertise pointue

Parmi les acteurs clés de ce travail, Sonia Baillot, hydrobiologiste au laboratoire d’Etude des Milieux Naturels Aquatiques (LEMNA), joue un rôle précieux dans le projet Lacoscope. Spécialiste du plancton d’eau douce, elle valide ou corrige les classifications proposées par l’algorithme à partir des images collectées.

Grâce à son expertise, plus de 13 000 images, représentant une soixantaine d’espèces, ont été examinées et classées selon un arbre phylogénétique dans la base Lacoscope d’EcoTaxa. Ces annotations enrichissent l’apprentissage de l’IA et renforcent sa précision pour la reconnaissance du plancton des lacs.

A moyen terme, la base de données Lacoscope sur Ecotaxa constitue une ressource précieuse pour le suivi de la biodiversité du plancton des écosystèmes aquatiques d'eau douce.

Sciences participatives

Cette collaboration homme-machine ouvre aussi la voie aux sciences participatives : des observateurs amateurs peuvent contribuer à alimenter la base, tout en s’appuyant sur des validations expertes pour fiabiliser les données.

En quatre ans, près de 30 étudiants ont participé à la collecte d’échantillons dans une dizaine de lacs alpins, et une quinzaine d’ateliers ont permis de sensibiliser divers publics (scolaires, enseignants, comités d’entreprise) à la fragilité des écosystèmes lacustres, via une médiation scientifique fondée sur la pratique.

Conclusion : l’IA, un outil, pas un découvreur

L’intelligence artificielle transforme déjà la manière dont nous explorons la biodiversité aquatique. Mais elle ne remplace pas — et ne remplacera pas — le savoir accumulé par des années de terrain et d’observation humaine. Dans la recherche de compréhension et afin de préserver nos écosystèmes, la technologie reste un outil au service de l’expertise scientifique.

Les algorithmes peuvent trier des milliers d’images de plancton en quelques minutes… mais ils ne verront jamais, seuls, l’inédit ou l’exceptionnel. Le regard des taxonomistes reste alors irremplaçable et la participation du plus grand nombre permettra le passage à l'échelle indispensable pour appréhender la complexité de la biodiversité de nos lacs.

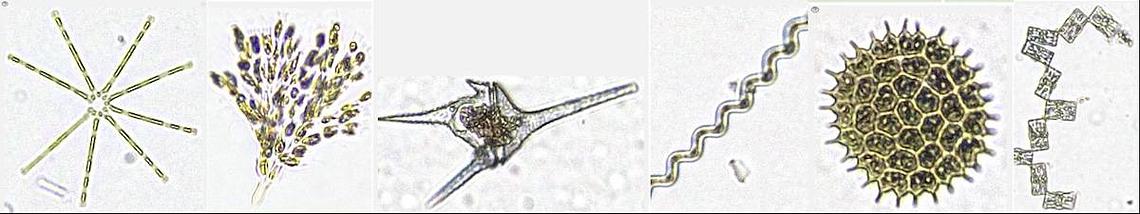

Légende du bandeau : de gauche à droite

Asterionella (150 µm). - Dinobryon (150 µm) - Ceratium hirondinella (100 µm) - Spirulina (90 µm). - Pediastrum (75 µm). - Tabellaria (500 µm)

Envie de participer au projet ? Contactez-nous

Auteur : Salima RAFAI, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPhy, UGA/CNRS)