Projet Martino : une étude pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand un musicien improvise

Publié par Antoine Depaulis, le 3 juillet 2025 2.3k

La musique, bien plus qu’un art, est une véritable gymnastique pour le cerveau. Que l’on écoute, que l’on joue ou que l’on improvise, elle sculpte nos circuits neuronaux, stimule notre créativité et entretient notre santé cognitive. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu’un musicien invente une mélodie en direct ? Des études en Neurosciences, comme celles menées sur des jazzmen en pleine improvisation, ont commencé à lever le voile sur ces mystères. À travers mon parcours musical chaotique – entre messes ennuyeuses sauvées par un organiste inspiré, rêves brisés de devenir Debussy ou Monk, et renaissance grâce au saxophone jazz, j’ai toujours été fasciné par ce jaillissement spontané de la création. Avec le Projet Martino, je lance une grande enquête pour comprendre comment les musiciens de tous niveaux et styles abordent l’improvisation. Et si, vous aussi, vous contribuiez à percer les secrets de cette alchimie cérébrale ?

Projet martino - épisode 1

Plusieurs études scientifiques nous ont beaucoup appris au cours de ces dernières années sur les effets bénéfiques de la musique sur le cerveau. Ecouter de la musique active des circuits nerveux qui font du bien au cerveau quel que soit notre âge. Mieux encore, apprendre et jouer de la musique stimule le développement du cerveau chez les jeunes et retarde le déclin cognitif chez les « moins jeunes ». Les ouvrages sur le sujet de manquent pas et parmi eux « La symphonie neuronale »(1) d’Emmanuel Bigand et Barbara Tillmann ou encore « Apprendre la musique » (2) d’Isabelle Peretz devraient être sur la table de chevet de tout musicien ou mélomane qui se respecte... De tout le monde en fait ! Ainsi, la Fondation Musique, Cerveau et Société créée par Emmanuel Bigand a pour objectif de diffuser les connaissances acquises ces dernières années sur les relations entre musique et cerveau.

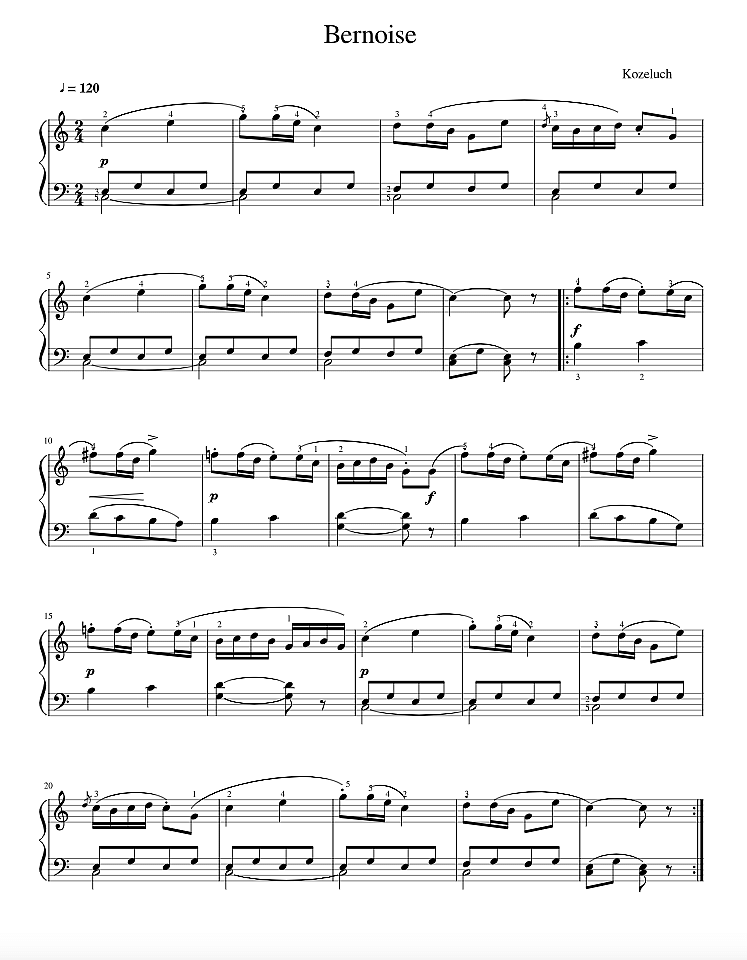

Mais que se passe-t-il quand un musicien improvise ? Petit garçon, je m’ennuyais terriblement pendant les messes de ma paroisse et ce qui a peut-être sauvé mon âme fut la présence d’un organiste chaleureux que j’aidais à changer ses registres et surtout à lui signaler la fin de la communion pour qu’il termine au bon moment... son improvisation magistrale. Fascinant ! Et quand mon grand-frère me fit écouter des improvisations de Fats Waller au piano ou à l’orgue, il me parut évident que je devais devenir organiste. Mes improvisations sur le piano du père n’étaient pas vraiment du goût de la famille, même si l’influence d’un Stockhausen ou d’un Xénakis était pourtant évidente à mes yeux ! On m’envoya prendre des cours de piano chez la directrice du conservatoire de Bordeaux (une faveur accordée à mon père, excellent pianiste amateur), mais la Bernoise (3) et en particulier cette fichue appogiature de la quatrième mesure révélèrent vite ma médiocrité dans ce genre d’exercice. Il fallut se rendre à l’évidence que je ne serai ni un Claude Debussy (pour mes parents), ni un Thelonious Monk (pour mon frère), ni une Joan Baez (pour ma sœur)... Des années plus tard, je découvris grâce à Philippe Geiss, alors jeune enseignant au conservatoire de Strasbourg, que l’on pouvait apprendre à jouer du saxophone sans avoir auparavant appris la clarinette et qu’on pouvait même faire du jazz et se faire plaisir sans avoir fait 10 ans de conservatoire ! Et surtout qu’on pouvait improviser, tout ça même en débutant à 22 ans, et y prend un plaisir fou !

Au cours de ma longue carrière en Neuroscience, j’ai toujours été fasciné par la façon dont notre cerveau crée quelque chose de nouveau. C’est un sujet d’étude passionnant en Neuroscience Cognitive et la Society for the Neuroscience of Creativity s’emploie à promouvoir les recherches sur ce sujet. Les paradigmes d’étude ne manquent pas, mais il reste quand même difficile d’enregistrer l’activité cérébrale d’un artiste ou d’un chercheur en pleine création. Plusieurs équipes ont trouvé dans l’improvisation musicale une « fenêtre » très intéressante pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau pendant un processus créatif. A San Francisco, l’équipe de Charles Limb (4) (lui-même musicien), propose à des pianistes de jazz d’improviser une courte mélodie dans une IRM, permettant ainsi de mettre en évidence les zones du cerveau qui sont activées, ou inhibées, et de les comparer avec celles dont l’activité est modifiée quand ils jouent un morceau appris par cœur (mais pas la Bernoise !).

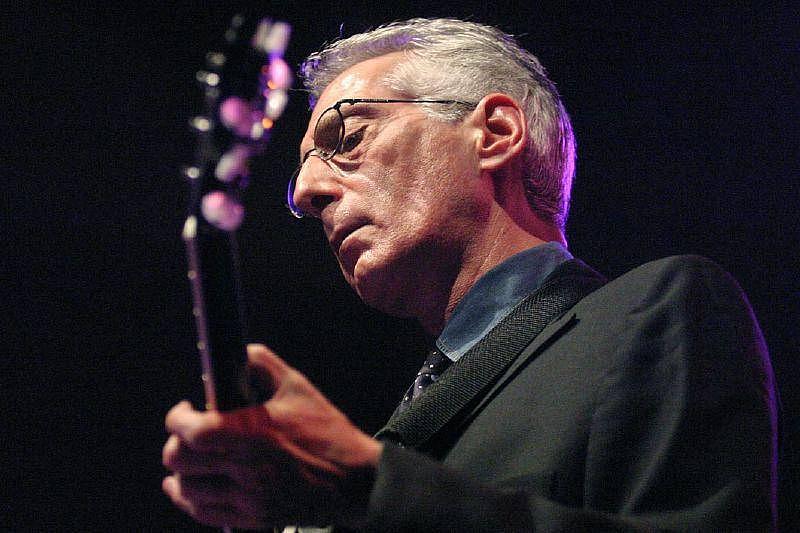

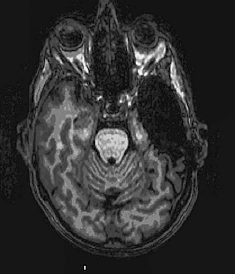

Pat Martino, un excellent guitariste de jazz dans les années 1970 à 2010 nous a également permis d’en savoir plus sur les circuits impliqués dans l’improvisation musicale et sur la plasticité cérébrale générée par cette pratique. Atteint d’une forme d’épilepsie associée à un anévrisme, il a dû subir une chirurgie ablative d'une partie de son cerveau dans les années 80, qui lui a fait perdre sa mémoire jusqu’à ne plus reconnaitre ses proches, ni pouvoir jouer de la guitare malgré les nombreux concerts et albums qu’il avait déjà réalisés. Grâce à la persévérance de son père et à l’écoute de ses précédents albums, et surtout à la plasticité neuronale développée par des années de pratique, il a pu retrouver sa mémoire, deux ans après l’opération, sa technique de guitariste et surtout son talent d’improvisateur au point de remonter sur scène, enregistrer encore une vingtaine d’albums et être consacré meilleur guitariste de l’année 2004. L’examen des images IRM de son cerveau ont contribué à notre connaissance des circuits nerveux impliqués dans l’improvisation musicale et la créativité en général… En effet, malgré une résection importante d’une partie de son cerveau, certains circuits avaient été conservés qui semblent être essentiels aux processus de créativité (5). Je vous raconte tout sur la vie hors du commun de Pat Martino dans l'épisode 2!

Mais attention, la musique improvisée n’est pas l’apanage du jazz! La musique indienne, le flamenco, mais aussi la musique baroque à ses origines pour ne citer que ces exemples laissent une grande part à l’improvisation comme le raconte Derek Bailey dans son livre sur les musiques improvisées (6). Par exemple, les organistes et les clavecinistes apprennent aussi à improviser dans nos conservatoires. Est-ce que les circuits nerveux impliqués sont toujours les mêmes lorsque tous ces musiciens improvisent ? Est-ce que l’approche de l’improvisation est similaire quand on a appris la guitare en écoutant U2 ou bien la flûte traversière avec le professeur d’une école de musique ? Est-ce que l’improvisation d’un débutant est la même selon qu’il a, ou non, passé des heures à écouter des standards de jazz ? Est-ce que le cerveau d’un pianiste fonctionne de la même manière que celui d’un violoniste quand ils improvisent ? De quoi a peur l’improvisateur ? De la fausse note ? D’être perdu dans le tempo? Comment apprend-on à improviser ?

Pour tenter de répondre à certaines de ces questions, j’ai développé un questionnaire d’une trentaine de questions destinées aux musiciens de tout style, de tout instrument, qu’ils soient débutants ou professionnels aguerris. Cette étude porte le nom de « projet Martino » en hommage à Pat Martino. Ce projet, démarré à l’automne 2024 a pour ambition de collecter les réponses d’au moins 1000 personnes avec la plus grande variété possible de musiciens. Aussi, n’hésitez pas à répondre à ce questionnaire si vous êtes musicien et qu’il vous arrive d’improviser ou que cela est votre nourriture quotidienne, en cloquant sur le lien suivant. https://www.survio.com/survey/d/L9V3N9C5N6D9E1B7E

N'hésitez pas non plus à diffuser ce lien à vos amis musiciens quel que soit leur niveau, expérience ou style de musique !

Il est également possible de répondre à ce questionnaire avec un téléphone après avoir flashé le QR code suivant.

Merci pour votre aide et n’hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans le questionnaire !

A suivre, avec de prochains articles sur les circuits nerveux de l'improvisation...

Références

- Bigand E et Tillmann B, La symphonie Neuronale, HumenSciences, Paris, 2020 (ISBN 2379310815)

- Peretz I, Apprendre la musique, Editions Odile Jacob, Paris, 2018 (ISBN 2738144217)

- Kozeluch L, Bernoise, Editions Henri Lemoine, Paris

- Limb CJ, Braun AR: Neural substrates of spontaneous musical performance: an fMRI study of jazz improvisation. PLoS One 3:e1679, 2008.

- Galarza, M., Isaac, C., Pellicer, O., Mayes, A., Broks, P., Montaldi, D., Denby, C., & Simeone, F. (2014). Jazz, Guitar, and Neurosurgery: The Pat Martino Case Report. World Neurosurgery, 81(3–4), 651.e1-651.e7.

- Bailey D, L’improvisation: sa nature et sa pratique dans la musique, Editions Outre Mesure, Collection Contrepoints, 1999, Paris