Vers un nouveau cadre pour l’adaptation au changement climatique en France

Publié par Guillaume Dolques, le 23 mai 2024 2.6k

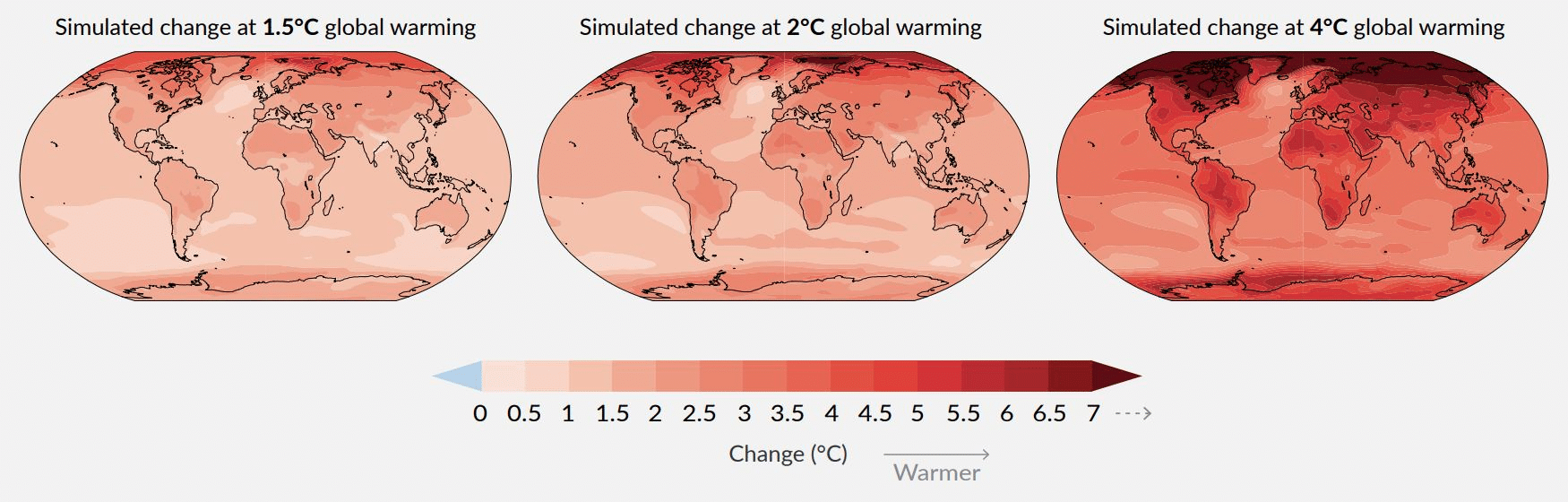

Le troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC3) devrait être mis en consultation d’ici l’été. Si l’on sait d’ores et déjà que celui-ci permettra de donner un cap pour l’adaptation en proposant une référence commune de +4°C à la fin du siècle, il devrait néanmoins laisser ouvert aux territoires le choix du chemin à privilégier pour suivre ce cap. Ce sera donc à chacun d’entre eux, à l’aune de leurs atouts et vulnérabilités propres, d’élaborer les différents itinéraires possibles, d’en débattre collectivement pour s’accorder sur une trajectoire car toutes n’auront pas les mêmes implications économiques et sociales. Pour éviter de naviguer à vue, l’Institut de l’Economie pour le Climat a travaillé ces dernières années à donner des premiers repères de coûts sur l’adaptation au changement climatique.

Guillaume Dolques et Vivian Dépoues, de l'Institut de l'Economie pour le Climat (I4CE), partagent leur expertise

Ces dernières années, il est devenu évident qu’il faudrait à la fois s’attaquer aux causes du changement climatique (par la réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre) et faire avec certaines de ses conséquences (c’est-à-dire s’adapter). Les effets ne sont plus au futur hypothétique, ils sont là, mesurés, vécus. Par exemple, au Col de Porte (Isère) le manteau neigeux a diminué en moyenne de 37,7 cm en 60 ans. Ces effets sont aujourd’hui attribués à l’évolution du climat par les scientifiques qui savent désormais évaluer l’augmentation de la probabilité d’occurrence d’un événement extrême liée au changement climatique.

La question de l’adaptation restait néanmoins compliquée à aborder : se préparer oui, mais à quoi, auxquels des scénarios possibles que nous présentent les climatologues ? Les experts de l’adaptation ont longtemps répondu que faire avec une pluralité de futurs climatiques possibles était tout le défi ; complexité difficile à entendre, justifiant souvent un certain attentisme. C’est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont proposé d’instaurer une Trajectoire de réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique (la TRACC) qui atteint +4°C en 2100. Cette trajectoire constitue une hypothèse commune auquel tous les opérateurs publics, les collectivités, les entreprises sont invitées à se référer pour établir leur feuille de route.

Depuis cette proposition, de multiples dynamiques se sont enclenchées, par exemple des groupes de travail organisés par le Ministère de la Transition Ecologique sur l’adaptation des infrastructures critiques, des filières économiques ou encore des territoires. Le but est de préparer le 3ème Plan National d’Adaptation (PNACC) qui doit être adopté d’ici l’été et dont l’objectif est d’être plus concret et mieux approprié que ses prédécesseurs.

Ce plan atteindra son objectif s’il se donne les moyens de développer un véritable « réflexe adaptation », c’est-à-dire s’il permet que dans toutes les décisions prises à partir de maintenant – de construction, d’aménagement, de rénovation d’infrastructures, de définition des politiques relatives à l’eau, à la défense contre les feux de forêt, à la santé publique, à la prévention des inondations, etc. – prennent bien en considération les projections climatiques. La question qui a très vite surgit face à cette ambition est : combien cela coûte de se préparer à +4°C ? Or, comme le soulignait la Cour des Comptes dans son Rapport Public Annuel 2024 – il n’y a pas de réponse évidente.

L’Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE), think-tank indépendant, a mené ces dernières années plusieurs évaluations des coûts pour l’adaptation au changement climatique pour la France.

D’abord dans une logique de besoins immédiats, I4CE a cherché à identifier les actions qui pourraient être portées dès aujourd’hui par l’Etat pour impulser des premières dynamiques d’adaptation. Il s’agit surtout de moyens humains et d’ingénierie pour se donner les moyens d’avancer dans l’objectivation des vulnérabilités et de préfigurer les différentes options pour s’adapter, mais aussi de financer des premières actions déjà identifiées. Pour les stations de sport d’hiver, il s’agit à minima de pérenniser les dispositifs existants comme les crédits du Plan Avenir Montagnes arrivé à terme et de s’assurer que ceux-ci contribuent effectivement à l’adaptation au changement climatique (comme les crédits associés aux différents Plans Montagne des Régions).

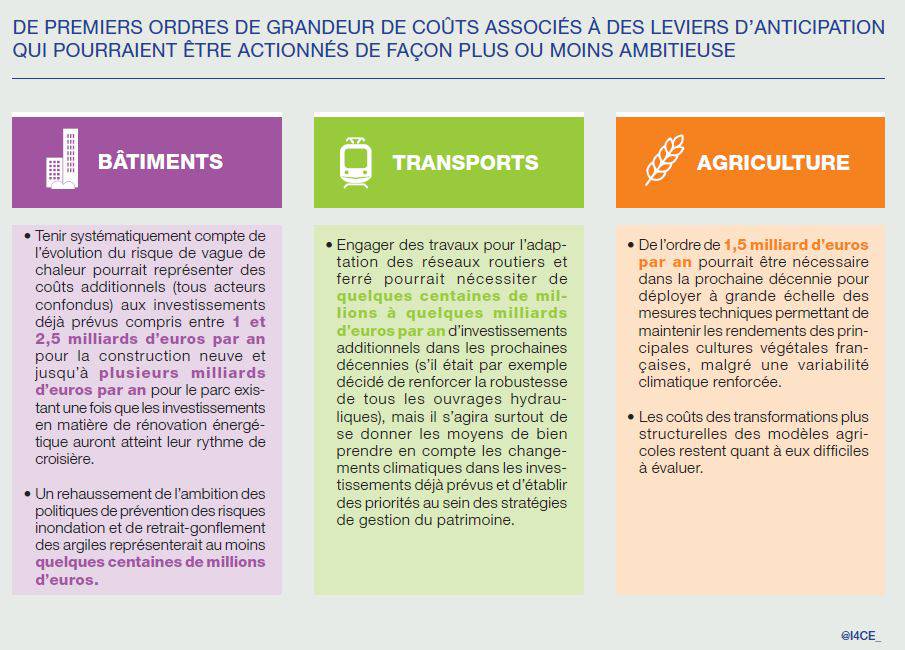

Ensuite, en se projetant à plus long terme, I4CE s’est attaché à apporter des éléments de coût relatif à l’instauration de la trajectoire de réchauffement de référence dans trois secteurs qui illustrent parfaitement les grandes questions que posent l’adaptation : le bâtiment, les infrastructures de transport et l’agriculture. Si l’étude ne permet pas d’aboutir à un coût unique de l’adaptation pour chacun des secteurs (cf. paragraphe suivant), elle propose de premiers ordres de grandeur sous la forme de fourchettes. À titre d’exemple, pour les infrastructures de transport, l’adaptation des réseaux routiers et ferré pourrait nécessiter de plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards d’euros d’investissement additionnels dans les prochaines décennies. Surtout, il s’agira de se donner les moyens de bien prendre en compte les changements climatiques dans les investissements déjà prévus et d’établir des priorités au sein des stratégies de gestion du patrimoine.

Du cadre national à l’organisation concrète de l’adaptation dans les territoires

La mise en place d’un cadre national est une condition nécessaire à la construction d’une politique ambitieuse d’adaptation. Cette condition reste néanmoins insuffisante pour garantir sa traduction opérationnelle dans les territoires. Des inconnues subsistent et celles-ci empêchent de conclure sur une vision nationale et concertée d’une France adaptée au changement climatique et donc d’un coût unique de l’adaptation.

Fixer une trajectoire de référence ne suffit pas à déterminer les vulnérabilités auxquels les territoires sont soumis. Même si on sait de mieux en mieux à quoi s’attendre en termes d’aléas (de hausse de la température, de baisse de l’enneigement, de précipitations extrêmes…) et que la TRACC donne une hypothèse de référence, on appréhende encore mal à quel point nous serons vulnérables à ces impacts. On peut par exemple modéliser, à l’aide de certains services climatiques déjà existants comme ClimSnow, l’évolution de la fréquence de conditions d’exploitation défavorables liées à la diminution de l’enneigement dans les stations de moyenne montagne pour différents horizons, mais on ne sait que plus difficilement prédire avec précision à partir de quelles valeurs cela devient fortement problématique pour les activités touristiques, voire met en péril le modèle économique des stations de ski. Également, les liens entre les activités touristiques et les autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ne sont qu’imparfaitement connus. On a donc encore besoin d’études de vulnérabilité pour préciser l’ampleur des enjeux et des besoins. Ce travail ne peut être réalisé à large échelle et nécessite une déclinaison territoriale car les vulnérabilités sont toujours spécifiques aux contextes locaux (géomorphologie du territoire, liens entre secteurs, capacité financière de la collectivité, modèle économique de la station etc…).

Choisir collectivement la manière dont on souhaite s’adapter est un travail qui reste à faire et qui sera forcément local. Si le développement économique des territoires de montagne s’est largement articulé autour d’un modèle unique dans les années 60-70, le modèle de remplacement à l’identique n’existe pas. Dès lors, il s’agira de se poser la question territoire par territoire de ce que l’on souhaite conserver à tout prix, de ce à quoi on est prêt à renoncer. Lors de chaque projet, chaque investissement, il faudra s’assurer que celui-ci soit « compatible » avec le climat de demain. En ceci, la question de l’horizon est fondamentale : plus il est lointain plus les décisions doivent garantir les marges de manœuvre permettant de composer avec une pluralité de futur possible et éviter de s’enfermer dans une trajectoire unique inadaptée à terme. Pour certains, cela peut signifier continuer à investir dans les équipements de sports d’hiver, si l’horizon des investissements permet de s’assurer de leur rentabilité tout en tenant compte de la disponibilité des ressources (notamment en eau) et de l’impact de l’activité. Mais pour la majorité, cela implique de se poser la question dès aujourd’hui de la suite. Elle se pose à l’échelle de chaque station mais les réponses, bien que locales, devront être concertées à plus large échelle (intercommunale, de bassin de vie, voire des départements et régions). À défaut, on pourrait voir émerger des efforts d’adaptation contre productifs comme la mise en place d’équipements identiques sur chaque territoire sans modèle économique concerté pour les rentabiliser.

C’est tout le défi qui s’ouvre aujourd’hui pour ces territoires : saisir ce nouveau cadre national et se lancer dans sa traduction opérationnelle, en associant toutes les parties prenantes ; une étape obligatoire pour maintenir des territoires de montagne attractifs et habitables demain.