Catherine Malinda Harvey : la recherche, entre compréhension intellectuelle, esprit d’équipe, et partage.

Publié par Elsa Morin, le 2 juillet 2025 970

Catherine, ou Cate, est chercheuse postdoctorale au Département de Chimie Moléculaire (DCM) de Grenoble. Elle fait partie de l’équipe scientifique de DéfiCO2, un projet de recherche académique interdisciplinaire rassemblant 14 laboratoires grenoblois qui travaillent sur une même thématique : le captage et la transformation du CO2.

Passionnée par la recherche et l’approfondissement de connaissances, Cate nous explique ici qu’elle aime la culture du travail dans la recherche française et l’esprit d’équipe qui règne dans son environnement.

- Peux-tu te présenter ?

Je suis postdoc dans l’équipe Electrochimie Moléculaire et Photochimie Redox (EMPRe), au DCM à Grenoble. Je viens à l’origine des États-Unis, mais j’avais déjà vécu en Europe auparavant, notamment pour ma thèse, que j’ai réalisée à Palaiseau. En deux mots, mon parcours étudiant et professionnel est centré sur la chimie et les matériaux, avec une thèse sur les analyses en électrochimie et les synthèses sol-gel.

- Peux-tu nous raconter ton parcours plus en détail ?

Je suis née à Sacramento, en Californie, et j’ai grandi à Portland, dans l’Oregon. J’ai traversé les montagnes Rocheuses pour la première fois en prenant un vol pour l’état de New York pour aller jouer dans l’équipe de foot... Et étudier à l’institut Rensselaer Polytechnic, où j’ai obtenu ma licence en chimie et biologie, suivi d’un master en chimie. Après l’obtention de mon master, je suis retournée en Californie pour les vendanges, pendant lesquelles j’étais la chimiste du laboratoire, chargée de réaliser des analyses chimiques sur leur vin. J’ai ensuite trouvé un stage dans une petite entreprise concevant des instruments pour la production de vin à Montpellier. J’ai encore travaillé pour une autre saison de vendanges dans le Médoc, dans la région de Bordeaux, avant de retourner sur les bancs de l’école à l’université de Californie.

J’ai commencé par étudier l’œnologie, puis je me suis orientée vers les matériaux et l’ingénierie. J’ai ainsi obtenu un master avec une spécialité en céramiques et j’ai été acceptée à une bourse de l’université Complutense de Madrid pour travailler dans le département de chimie bio-inorganique.

J’ai ensuite été acceptée en thèse à l’Ecole Polytechnique de Palaiseau, au laboratoire de chimie moléculaire et dans le groupe chimie du laboratoire de physique de la matière condensée. J’ai travaillé sur la sélectivité de la réaction de l’évolution de l’oxygène pendant l’électrolyse de l’eau de mer, pour la production d’hydrogène comme vecteur énergétique. Et à présent, je suis en postdoc dans l’équipe EMPRe au DCM, à Grenoble !

- Tu as donc étudié la chimie puis travaillé dans le vin. Pourquoi avoir ensuite choisi de retourner sur les bancs de l’école ?

J’ai choisi de reprendre les études pour réaliser une thèse car je voulais développer une compréhension intellectuelle fine pour devenir experte d’un sujet qui pourrait avoir un impact sociétal fort, et me sentir utile.

J’ai choisi de reprendre les études pour réaliser une thèse car je voulais développer une compréhension intellectuelle fine pour devenir experte d’un sujet qui pourrait avoir un impact sociétal fort, et me sentir utile.

- Quel est ton sujet de postdoc ?

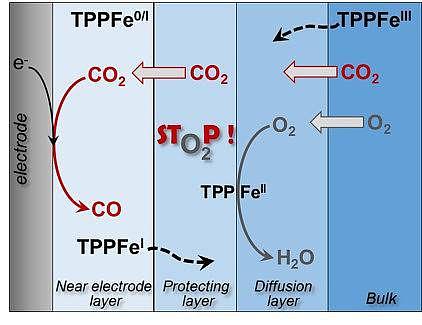

Je travaille à transformer le CO2 en d’autres molécules, en utilisant l’électrochimie. Mon sujet est « L'électro-réduction du CO2 par un catalyseur homogène à base de porphyrine de fer en présence d'oxygène ».

Mes recherches se concentrent sur une étude mécanistique des espèces chimiques présentes lors de la réduction électrochimique du CO2 en présence d'oxygène, en caractérisant les électrocatalyseurs. Je veille à développer stratégiquement des produits valorisables dans certaines conditions à partir de sources impures de dioxyde de carbone.

Je veille à développer stratégiquement des produits valorisables dans certaines conditions à partir de sources impures de dioxyde de carbone.

- Que penses-tu du captage et utilisation du CO2, relativement au changement climatique ?

J'ai lu que l'utilité du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone repose sur le remplacement d'un processus de production de combustible, dont les émissions au cours du cycle de vie sont plus importantes, afin d'atteindre la neutralité carbone. Par conséquent, nos efforts visant à réduire les sources impures de dioxyde de carbone vont dans ce sens et pourraient avoir un impact dans la lutte contre le changement climatique.

- As-tu déjà des résultats sur ton projet ? Quelles sont tes activités du moment ?

J’ai des premières preuves que le catalyseur étudié a pu réduire le CO2 en présence d'oxygène. Mon catalyseur homogène a des degrés d’oxydation différents, c’est à dire qu’il peut avoir différentes charges électriques. Avec un certain degré d’oxydation, le catalyseur réduit le CO2 et avec un autre degré d’oxydation, il réduit l’oxygène. Nous avons réalisé une simulation qui montre la bonne séparation spatiale entre ces deux espèces pour permettre la réduction de dioxyde de carbone et non pas la réduction d’oxygène.

C’est complexe, et parfois les réactions chimiques ne sont pas celles attendues : par exemple, d’après mes expériences récentes en photochimie, il semblerait que le méthane vienne de la dégradation d’un réactif du milieu, et non pas de la réduction du CO2 grâce au catalyseur comme on le souhaiterait.

J’ai commencé mon postdoc en faisant de l’électrochimie, en étudiant les phénomènes chimiques couplés à des échanges de charges électriques, et maintenant je fais de la photochimie, j’étudie toujours les phénomènes chimiques, mais cette fois sous l’action de la lumière ou autres rayonnements.

C’est complexe, et parfois les réactions chimiques ne sont pas celles attendues.

-

Comment es-tu accompagnée sur ce Post-Doc ?

Je travaille sous la supervision du professeur Cyrille Costentin et de la professeure Sylvie Chardon-Noblat.

- Pourquoi as-tu choisi de faire des sciences ?

Petite, je ne pensais spécialement aux sciences, je me souviens d’ailleurs d’une session expériences et poster vécue à mes 12 ans qui ne m’avait pas du tout plu, on y montrait que l’huile et l’eau n’était pas compatibles, mais je ne sais pas, ça ne m’avait pas plu.

Par contre au lycée, dès les premiers cours de chimie, j’ai commencé à trouver cette science amusante : on nous a présenté les conversions (volume, poids, etc) comme un jeu. La chimie m’est apparu comme une langue à apprendre, or j’ai toujours aimé les lettres. Cette approche m’a tout de suite plus parlé.

Petite, je ne pensais spécialement aux sciences. […] au lycée, dès les premiers cours de chimie, j’ai commencé à trouver cette science amusante : on nous a présenté les conversions (volume, poids, etc) comme un jeu.

- Qu’est-ce que tu aimes le plus dans la recherche ?

Plein de choses ! J’aime approfondir mes connaissances, et les partager. En recherche, on apprend toujours beaucoup, et on ne fait pas la même chose tous les jours, c’est très varié. Surtout, j’apprécie la culture de la recherche en France, le travail en équipe, c’est très ouvert ici.

En recherche, on apprend toujours beaucoup, et on ne fait pas la même chose tous les jours, c’est très varié. Surtout, j’apprécie la culture de la recherche en France, le travail en équipe, c’est très ouvert ici.

- Que souhaiterais-tu faire une fois ton postdoc terminé ?

J’aimerai continuer dans la recherche, pourquoi pas l’enseignement.

- Aurais-tu un conseil pour les étudiant·es qui souhaitent s’orienter dans la même voie ?

Trouve quelque chose que tu aimes, mais aussi des gens avec qui tu aimes travailler. L’équipe c’est très important, les projets peuvent varier, évoluer, mais ce sont surtout les gens avec qui tu travailles qui te motivent chaque jour.

Trouve quelque chose que tu aimes, mais aussi des gens avec qui tu aimes travailler.