De l’hydraulique (NEYRPIC) à l'informatique (SOGREAH) : Francis Biesel, histoire d'une trajectoire industrielle remarquable

Publié par ACONIT (Association pour un Conservatoire de l'Informatique et de la Télématique), le 12 mai 2025 1.1k

par Xavier Hiron, à partir d'une recherche documentaire établie en 2009 par

Cyrille PLENET, chargée d'études, Université Cap Gémini Sogeti

(cet article entre dans le cadre des 40 ans d'activités de l'association ACONIT pour un conservatoire de l'informatique)

Licencié ès sciences et ancien élève de l’École Polytechnique (1940), Francis Biesel consacra à Grenoble toute sa carrière à l’hydraulique, puis à l’informatique et ses applications. Disparu en 1993, ses contributions et apports personnels dans ces domaines sont considérables, et les méthodes qu'il contribua à développer se sont répandues dans le monde entier. Examinons ensemble les éléments de son parcours.

Francis Biesel entra en 1942 aux Ateliers Neyret, Beylier, Picard et Pictet de Grenoble, les futurs Établissements de construction Neyrpic. Ceux-ci étaient déjà mondialement connus pour leurs installations d’usines hydroélectriques et leurs études maritimes et fluviales, conduites notamment par Pierre Danel et Jean Rueff. C’est là qu’il se découvrit une véritable passion pour l'univers de l’hydraulique. Cependant, quelques mois plus tard, il est déporté et ne pourra reprendre ses fonctions au Laboratoire d’essais des Établissements Neyrpic qu'après la fin de la seconde guerre mondiale. Mais dès 1950, il prend la responsabilité des études relatives aux problèmes hydrauliques impliquant des calculs. Il s’attache alors à développer, à côté de la tradition du modèle réduit déjà bien implantée pour les études d'impacts et de sites, les lois mathématiques traitant de certains phénomènes hydrauliques, comme les trop fameux coups de bélier, et envisage les méthodes de leur résolution sur calculateur électronique.

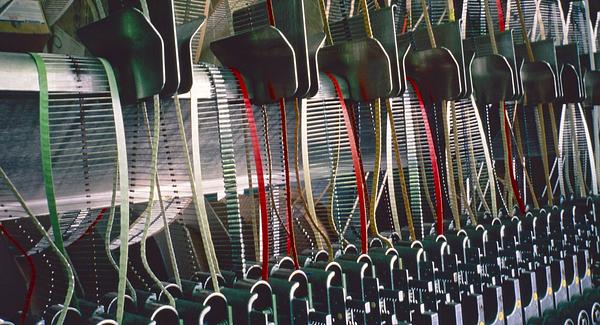

Assemblage par soudure et rivetage d'un module d'équipement hydroélectrique de très grande dimension au sein des ateliers Neyrpic

A cette époque, la maison mère fondée par Casimir Brenier est déjà tout proche d'avoir 100 ans. Celle-ci avait en effet profité dès 1867 de l'engouement industriel pour la Houille blanche qu'avait développé Aristide Bergès. Cet atelier avait orienté une partie de son activité vers la construction de turbines et d'accessoires hydrauliques nécessaires à la production de l'énergie hydroélectrique. En 1909, la première Station d'essais est greffée sur une conduite à Rioupéroux, et l'Atelier de construction, qui s'appelait encore Neyret-Beylier, décide de se consacrer exclusivement à l'hydraulique et à la fabrication de turbines, vannes, régulateurs pour l'équipement de grands barrages et des réseaux d'irrigation, ainsi qu'aux freins hydrauliques pour moteurs. En 1923, les ingénieurs imaginent le modèle réduit de l'ensemble de la future usine hydroélectrique Drac-Romanche. Fort de cette réalisation, les modèles physiques se multiplient, ouvrant la voie aux études fluviales et maritimes. A l'orée des années 1950, cette première station d'essais est devenu un vaste Laboratoire couvrant une superficie de près de quatre hectares. Elle sera par la suite secondée par d'autres sites d'étude.

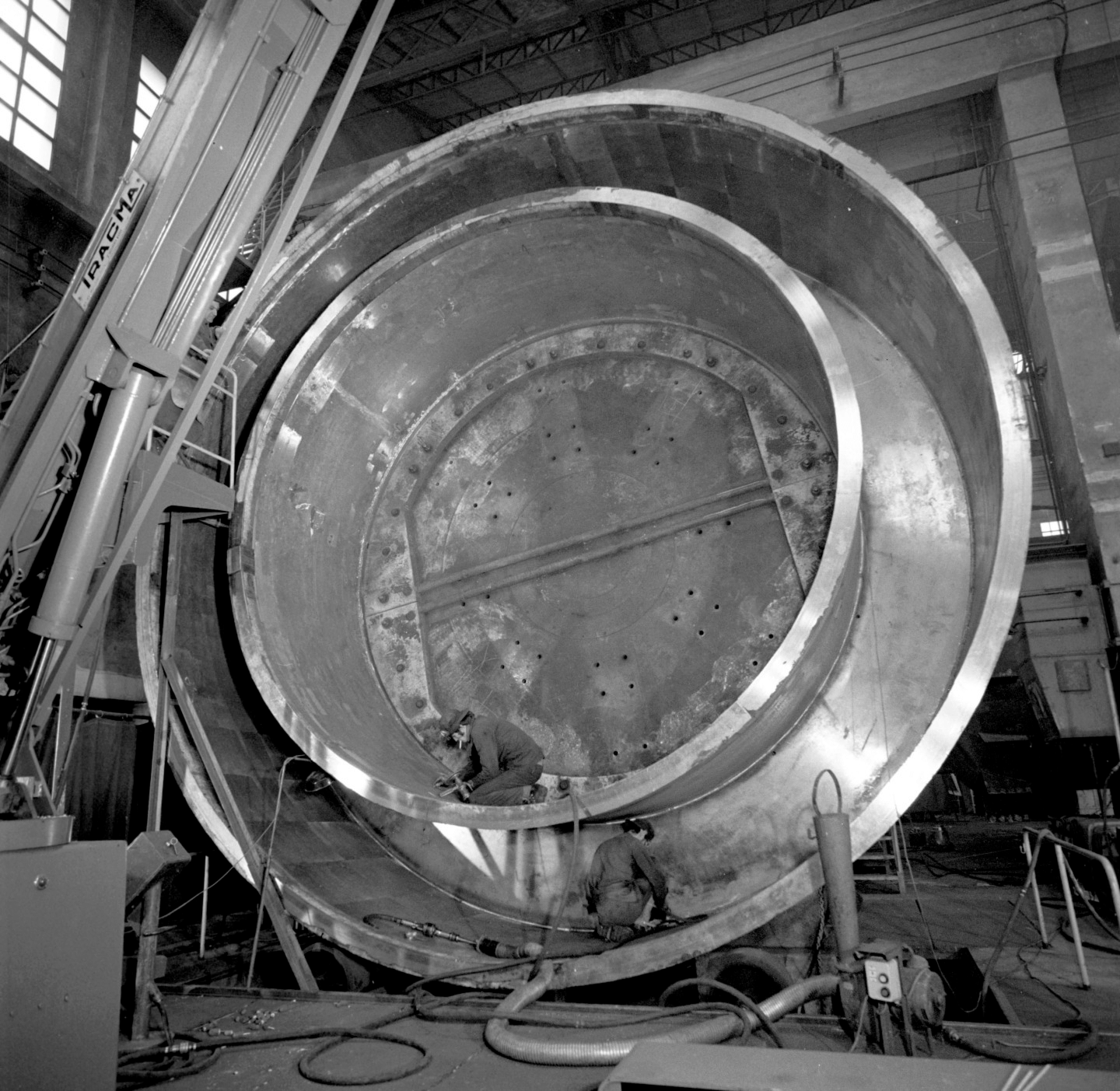

Reconstitution

en maquette du bassin hydrologique d'un barrage, pour une étude d'ensablement, sur le site d'essais de

Beauvert, ouvert en 1969

C’est à cette époque que Francis Biesel réalise à titre d’essai son premier calcul hydraulique (un calcul de propagation d’ondes dans les canaux) sur les machines à cartes perforées, ancêtres des ordinateurs, dont disposait le service de la comptabilité (appelé alors électro-comptable). En 1952, plusieurs publications couronnent les contributions de Francis Biesel dans le domaine de la modélisation mathématique de phénomènes hydrauliques. Convaincu que le calcul électronique allait devenir, pour l’ingénieur, un auxiliaire précieux lui fournissant l’occasion de nouvelles approches fructueuses, il obtient pour le Laboratoire d’essais de Neyrpic (qui deviendra autonome à la suite de la création, en 1955, de la Société Grenobloise d’Études et d'Applications Hydrauliques - Sogréah) l'achat de calculatrices dédiées : une 604, puis un CPC 604 (ou Calculateur à Programme par Cartes) d'IBM. En première mondiale, les méthodes que Francis Biesel contribua à développer sur ces machines furent appliquées avec succès pour résoudre des problèmes de prévision et de propagation des crues, de la houle et de mouvements des nappes souterraines. A partir de ces premiers résultats, le laboratoire de recherche d'IBM France, le Laboratoire de calcul de l'Université de Grenoble et le Laboratoire d'hydraulique de Neyrpic organisèrent les 5 et 6 mai 1955 à Grenoble les "Journées Alpines de Calcul Numérique", durant lesquelles Gaston Sauvage de Saint Marc, alors directeur adjoint du Laboratoire Neyrpic, dévoila certaines des méthodes de calcul utilisées.

Avec l’apparition sur le marché international des premiers ordinateurs, Sogréah s’équipa d’un IBM 650 en 1957, et Francis Biesel put constituer une équipe à laquelle il confia le développement de l‘hydraulique numérique, qui sera très vite adoptée et répandue dans le monde entier. En effet, ce matériel récent exigeait de pouvoir développer des méthodes numériques permettant de résoudre les équations différentielles, ce qui constituait une approche nouvelle pour l'époque. Le mérite de Francis Biesel aura été de s'entourer de personnes aux compétences complémentaires. Il fit notamment appel aux ingénieurs P. Arnaud et G. Ransford et au mathématicien A. Preissmann, de Zurich, déjà expérimenté dans ce domaine. Leurs avancées dans la mise au point de méthodes de calcul par programmes informatiques furent révélées lors d'un Congrès de Recherches Hydrauliques à Dubrovnik, en 1961, où sur vingt quatre communications concernant le calcul, douze provenaient d'ingénieurs Sogréah. De dix personnes en 1958, le Département de Sciences Appliquées de Sogréah en comptera quatre-vingt en 1962, et cette discipline florissante est toujours porteuse d’avenir.

Étude de la protection d'un site portuaire

Parallèlement à ces résolutions de problèmes hydrauliques par l’informatique, Sogréah se chargea de diverses activités de calculs de gestion (paie, facturation, comptabilité) et de recherche opérationnelle qui allaient prendre une place tout aussi importante dans la vie de l'entreprise. Équipé successivement d’un IBM 7070 (1962), puis d’un IBM 360-65, les études appliquées (comme celles concernant les modèles mathématiques des réseaux viaires et de circulation urbaine, le procédé PERT, etc.) et de conception logicielle (P.V.S., ou Programme de dépouillement des sondages, OLGA, ou programme d’ordonnancement de la production,...) effectuées à Sogréah contribuèrent à leur manière à la renommée mondiale de l’informatique grenobloise. Comme cela sera aussi le cas pour le groupe d'étude et d'édition logicielle Hardis, entre autres, ces travaux profitaient directement des développements théoriques et d'applications au sein des écoles d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Grenoble.

Début 1969, ces activités informatiques s’étant considérablement développées, il fut constitué à Grenoble une société indépendante de Sogréah : l’Institut International d’Informatique, avec pour sigle 3i, dont le Président Directeur Général, Francis Biesel, continuait d’être, en parallèle, Directeur scientifique pour les études hydrauliques de Sogréah. Puis en 1983, la Compagnie américaine General Electric, en constituant le groupe GE Hydro France ayant pour objet de reprendre toutes les activités développées à l'origine par les Établissements Neyrpic, racheta 45 pour cent du capital de 3i, dans le but de conduire une politique informatique nationale ambitieuse.

Ce document a été élaboré à partir d'un travail préparatoire de doctorat portant sur l’histoire de la mécanographie et de l’informatique à Grenoble de 1945 à 1980. L’auteure de cette thèse, Mlle Cyrille Plénet, y collecte les témoignages et les documents archivistiques permettant de rendre compte de l’originalité du tissu industriel grenoblois et des apports de ses différents pôles de recherche à la science informatique.

Voir notamment le site : https://amicaledesretraitesogreah.e-monsite.com/pages/laboratoire-modeles-reduits/le-laboratoire-de-sogreah-a-beauvert-en-1969.html

et aussi : https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/archives-du-cern-les-pepites-grenobloises