L'IBM 360/40 AUX JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE

Publié par ACONIT (Association pour un Conservatoire de l'Informatique et de la Télématique), le 25 avril 2025 950

ou La gestion de l’information en temps réel - exposé du cas concret d'un enjeu informatique

Par Pierre Thorel et Cyrille Plenet

(rediffusion d'un article de l'ACONIT datant de 2009, à l'occasion des 40 ans d'activité

de l'association grenobloise pour un conservatoire de l'informatique)

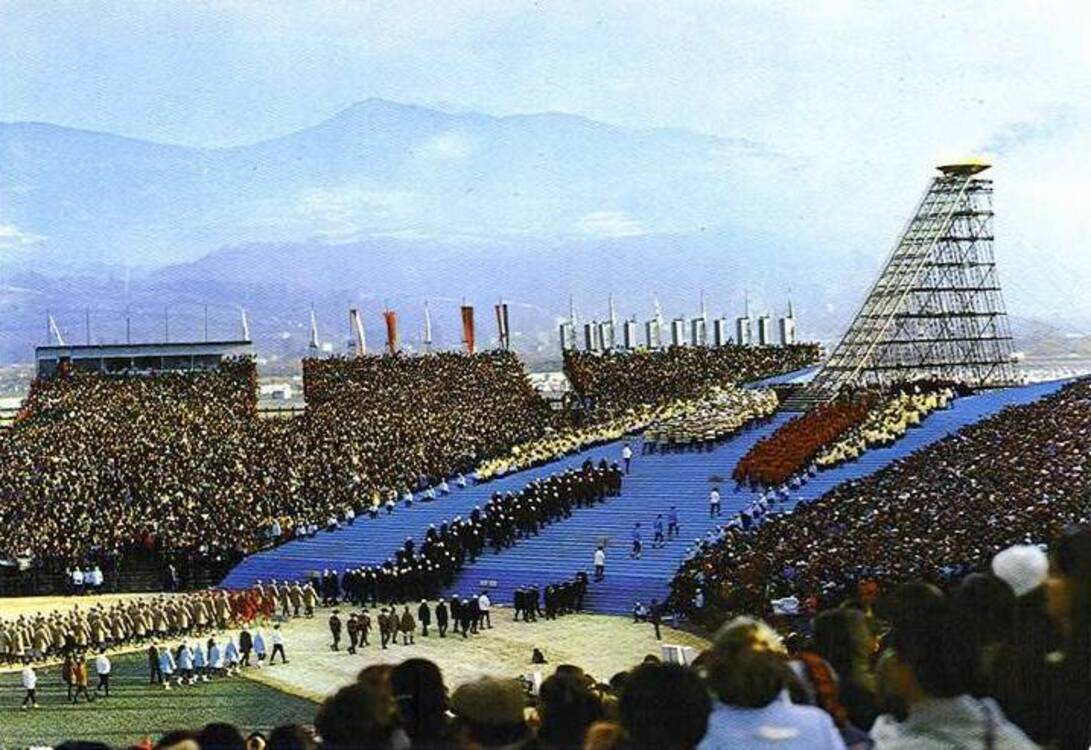

(photographie d'en-tête : la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver 1968 à Grenoble)

Le 28 janvier 1964, Grenoble est désigné comme site des Jeux Olympiques d’hiver de 1968. Mais avec ses quelques 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, la plus plate des villes de France ne pouvait rien faire sans les stations du Dauphiné qui l’entourent et qui se rangent immédiatement à ses côtés pour relever le défi. Il est alors décidé que les épreuves se dérouleront en dix lieux différents répartis sur six sites géographiques dont les extrêmes, l’Alpe d’Huez et Autrans, sont distants de 101 km. A cette dispersion géographique s’ajoute la dispersion disciplinaire habituelle, puisque les 1400 athlètes attendus participant à 131 compétitions réparties entre 8 disciplines distinctes.

Dès cette décision prise, IBM mandate un de ses ingénieurs commerciaux, Yves Gracy, pour prendre en main l’organisation de la participation d’IBM aux jeux de Grenoble. Le premier travail fut de définir un cahier des charges. Cela se basait sur l’expérience d’IBM dans les jeux précédents, en particulier ceux de Squaw Valley, mais l’ambition allait être d’une toute autre ampleur à Grenoble. Dès le début, il est apparu à IBM qu’il était indispensable d’avoir la maîtrise absolue de la distribution de l’information qui serait élaborée par ses soins. Car seuls les résultats de cette distribution seraient visibles, et si l’on voulait convaincre les partenaires et, derrière eux, le public de l’efficacité du traitement en temps réel, il fallait que les délais de distribution fussent maîtrisés et réduits à leur minimum. Le cahier des charges couvrait donc quatre chapitres :

- collecte des informations brutes sur les différents sites où elles étaient produites,

- transmission de ces informations vers le centre de traitement,

- traitement et calcul des résultats dans le centre de calcul centralisé,

- diffusion de ces résultats auprès des différentes catégories d’usagers.

La diffusion devait s’adapter aux exigences parfois contradictoires de ces divers publics : spectateurs des tribunes, journalistes de la presse écrite ou parlée, agences de presse, télévision… N’oublions pas que cet événement fut une grande première pour la télévision en couleurs en France. Cette diffusion s’est donc faite sur 28 emplacements et en 5 modes de sorties adaptés aux demandes. Le traitement de l’information était centralisé au centre de calcul Malherbes, situé au cœur de Grenoble. Cependant, il fallait aussi que les résultats soient disponibles près du lieu des épreuves, et ceci de façon quasi instantanée, pour attester du traitement en temps réel (ce terme signifiant, stricto sensu, que le temps de traitement de chaque information est inférieur à celui de la perception humaine). C’est la première fois qu’une telle expérience avait lieu à si grande échelle.

Les informations à fournir aux 2500 journalistes présents à Grenoble ou sur les sites de compétitions étaient de trois types :

- les historiques des athlètes, des épreuves, le rappel des règles des épreuves (données pouvant être collectées à l’avance),

- les listes de départ (numéros de dossards, résultats des tirages au sort, …),

- les résultats (de trois ordres : chronométrages ou scores intermédiaires, classements provisoires, c’est-à-dire en données brutes non corrigées, classements définitifs après décision des jurys).

A l’élaboration de ces documents s’ajoutaient des travaux de servitude : liste des athlètes par nation, liste des journalistes accrédités, …

Ces informations étaient livrées sous différents modes :

- dossiers papier distribués immédiatement dans les 3 centres de presse délocalisés,

- affichage par tubes cathodiques, avec possibilité d’incrustation sur les images télévisées,

- cartes perforées,

- bandes perforées à destination des agences de presse,

- affichage sur les panneaux géants installés sur les sites d’épreuves.

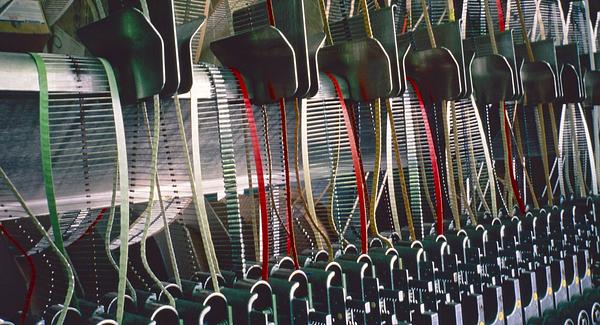

La saisie des informations brutes se faisait manuellement par des opérateurs sur des postes de type terminal 1050 distribués sur les sites d’épreuves.

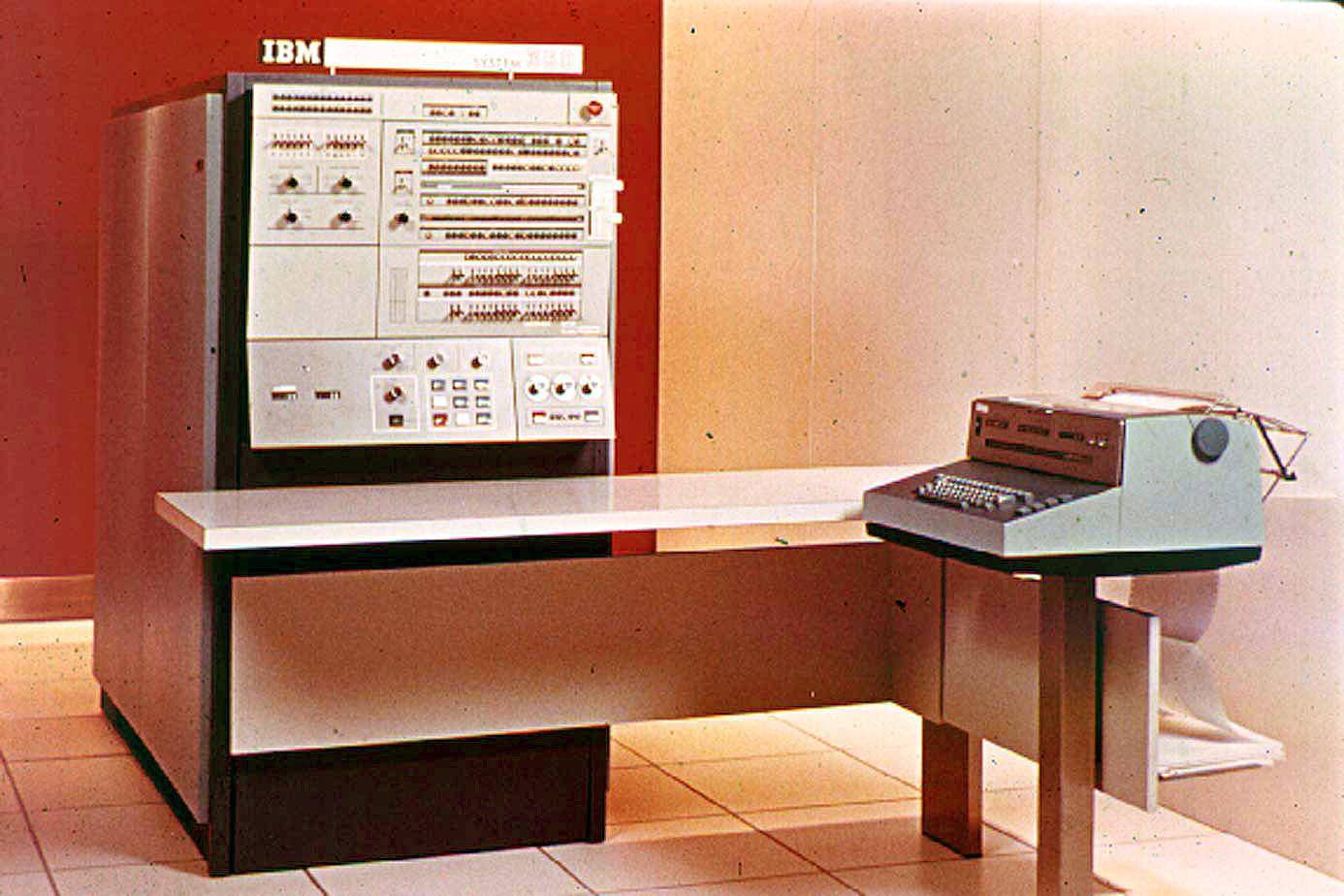

Le matériel central utilisé pour orchestrer tout ce travail était constitué de deux calculateurs IBM 360/40 fonctionnant en duplex, des unités de transmission 2701 et 2702, des MODEM, et toutes les unités d’entrée-sortie (écrans, perforateurs de cartes, imprimantes, perforateurs de rubans, terminaux de saisie, etc.). Bien entendu, aucune panne ou défaillance n’étant admissible, il y avait un doublement systématique des matériels et la mise en œuvre de procédures de commutation d’un matériel d’entrée-sortie sur un autre similaire, en cas de besoin.

(vue du module de base - ou unité centrale - de l'ordinateur IBM 360/40 créé en 1965, accompagné d'un terminal téléscripteur)

Les programmes avaient été conçus spécialement pour gérer ces traitements. Ils étaient de deux sortes :

- les programmes de contrôle de tout le réseau (gestion des unités d’entrée-sortie, gestion des messages, etc.),

- les programmes de traitement intégrant les règles sportives de chaque épreuve.

Ces programmes étaient tous installés sur la mémoire centrale afin de permettre un traitement des données incidentes en temps partagé simultané. Ces programmes ont été testés à l’occasion des épreuves préolympiques qui se sont déroulées l’année qui précédait. Cela a permis de corriger les ultimes erreurs.

Il est à noter que la transmission des informations entre tous ces lieux s’est faite sur un réseau de lignes spécifiquement dédiées, que l'on décida d'enterrer afin de ne pas altérer le paysage et pour se soustraire aux aléas climatiques.

Durant la durée des jeux, l’ensemble de ce dispositif a mobilisé 200 agents IBM. Les résultats étaient transmis tellement rapidement par rapport aux pratiques antérieures que les journalistes ont été les premiers surpris et ont du modifier leur façon d’élaborer les commentaires. On a même vu certains journalistes sportifs de télévision refuser d’incruster sur les images diffusées en direct les informations disponibles, car il ne leur semblait pas possible que ces données fussent autre chose que pure invention ! Il fallut l’intervention insistante du responsable d’IBM pour que cette prévention soit levée le deuxième jour.

Comme apothéose de ce succès, le recueil de tous les résultats définitifs (une brochure de plus de 100 pages) a été distribué aux officiels au cours de la cérémonie de clôture.

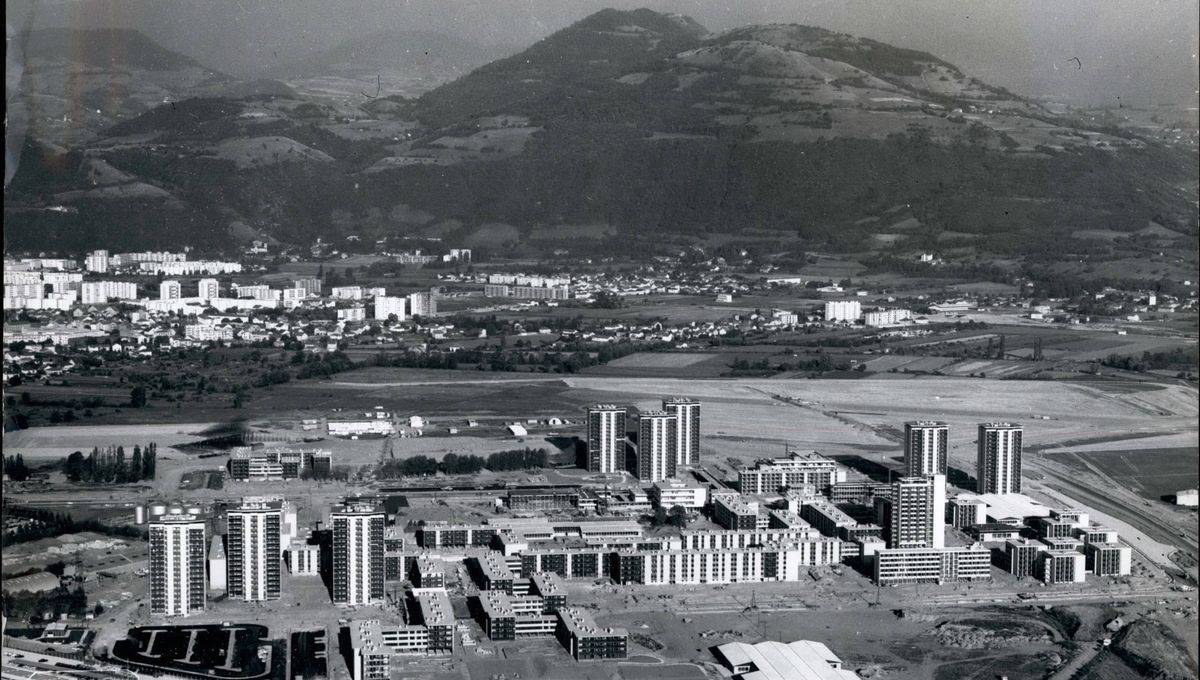

(livraison du Village olympique - rappelons qu'à l'occasion de cet événement à portée mondiale, Grenoble est une ville qui changea totalement de visage)

En plus du tour de force technique et industriel réalisé à cette occasion, cette opération est intéressante parce qu’elle représente pratiquement le premier grand projet informatique civil au sens où on l’entend aujourd’hui, puisqu’on y retrouve :

- la désignation d’un chef de projet responsable de l’ensemble de l’opération,

- l’élaboration d’un cahier des charges très précis décrivant toutes les spécifications exigées quant aux programmes, aux entrées-sorties, à la formation des opérateurs,

- la mise au point des procédures de sécurité, en cas de défaillance technique,

- et surtout, le délai impératif à respecter, avec un calendrier précis d’exécution des différentes étapes de réalisation et de test des logiciels, d’installation des lignes et du matériel d’interface, dont certains furent des prototypes, en particulier en ce qui concerne les panneaux géants dont il a fallu coordonner la fabrication avec les pays de l’Est. La longue durée de l’exécution ne souffrait en effet pas un seul jour de retard, car tout devait être prêt pour le 6 février 1968, lorsque le Président de la république française, Charles De Gaulle, déclarerait ouverts les JO de Grenoble.

Seul le budget de l’opération n’était pas défini à l’avance, et il n’a pas même été évalué avec précision après. Les gains de notoriété pour la firme IBM se situaient bien au-delà.

Une autre originalité de cette opération, qui semble banale aujourd’hui, du fait de l'émergence des réseaux internet et autres web, fut la réalisation d'une gestion de l’information en temps réel, avec une répartition des lieux de collecte et de restitution sur un très large territoire.

______

en 2009, Cyrille PLENET était chargée d'études à l'Université Cap Gémini Sogeti,

et Pierre THOREL, agent du CNRS et des Universités de Grenoble, trésorier de l'ACONIT.

Article mis en forme par Xavier Hiron, ACONIT