[Diaporama] Création et études de sondes luminescentes

Publié par communication CNRS Alpes, le 16 octobre 2025 450

Dans les domaines de l’ingénierie cellulaire par microscopie et de la santé, les sondes luminescentes sont utilisées pour la détection de certaines biomolécules ou encore, la détection quantitative d’un gène dans une cellule. Pourtant, les spectres d’émissions de ces fluorophores ne se distinguent pas toujours très bien parmi la fluorescence propre du milieu biologique. Résultat : un risque d’erreur d’interprétation.

Au sein du Laboratoire chimie et biologie des métaux (LCBM – CNRS / CEA / UGA) de Grenoble, une équipe travaille au développement de sondes luminescentes originales, combinant une protéine reconnaissant une séquence d’ADN particulière et des lanthanides. Ces métaux, faisant partie des terres rares, sont sélectionnés pour leur fluorescence.

Les sondes luminescentes sont fabriquées par chimie click. Cette méthode permet de créer des liaisons fortes entre deux espèces chimiques pour former une molécule stable, bénéficiant des propriétés de ses constituants. Ces sondes sont formées d’une protéine et d’europium, un lanthanide possédant une luminescence rouge.

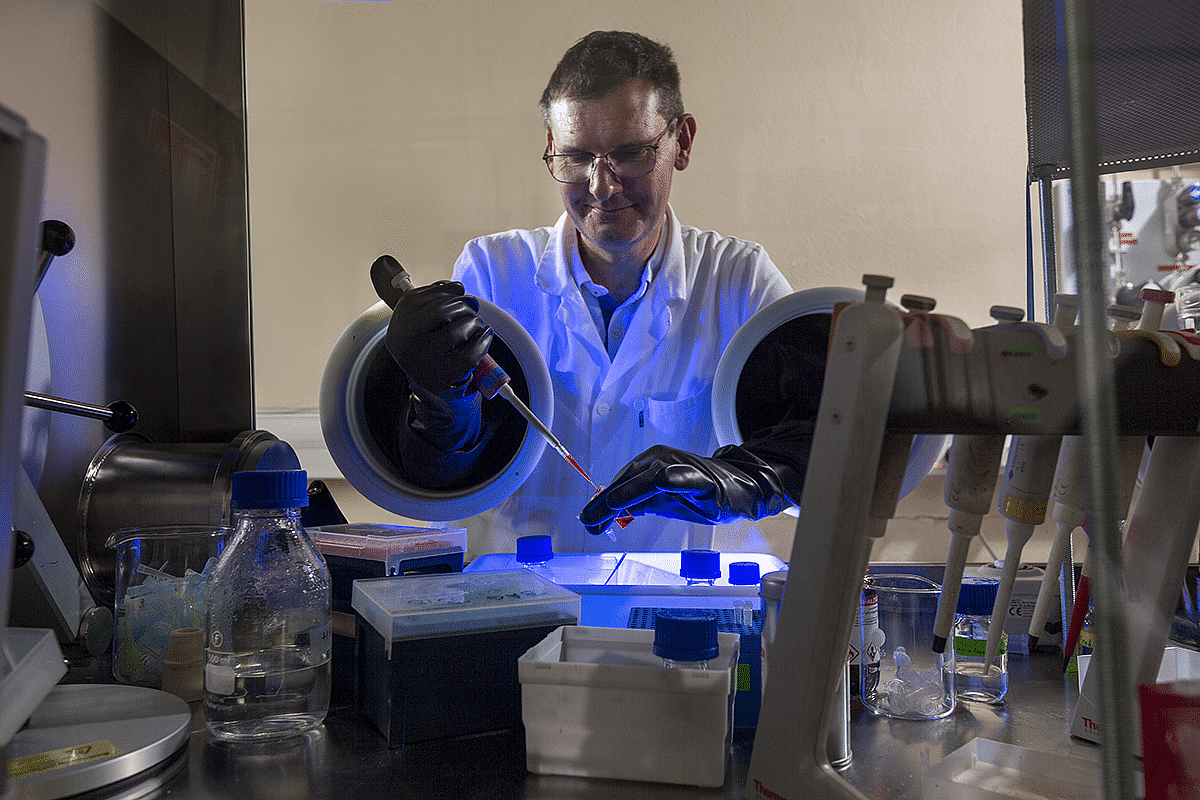

Les manipulations sont réalisées dans une boîte à gants car la protéine est sensible à l’oxygène, notamment lors de la réaction chimique qui permet de l’attacher au lanthanide.

La sonde est diluée dans une solution aqueuse au pH neutre (ou solution tampon) sous éclairage UV. Celui-ci permet un contrôle en direct et à l’œil nu de la fluorescence du lanthanide. Le mélange est déposé sur un agitateur magnétique afin de l'homogénéiser à l'aide d'un barreau aimanté rotatif placé dans la solution.

Cette étape est nécessaire pour obtenir une solution qui permettra de caractériser les sondes fluorescentes par spectroscopie ou de réaliser l’incubation de cellules avant observation en microscopie.

Les solutions obtenues sont ensuite observées à l’œil nu sous un éclairage UV à température ambiante, comme lorsqu'elles seront utilisées sous microscopie. Sur cette photo, le microtube de gauche contient une molécule organique dont la luminescence connue et maîtrisée sert de témoin pour attester que le dispositif fonctionne. Les autres contiennent des sondes luminescentes formées par chimie click, constituées de protéines et de mélanges de lanthanides, terbium et europium, à différentes concentrations.

L’observation sous éclairage UV peut également se faire avec les solutions placées dans des cuves en spectroscopie en quartz, un matériau transparent à la lumière UV contrairement au verre. La fluorescence bleue correspond ici à une molécule organique dont la luminescence connue et maîtrisée sert de témoin pour attester que le dispositif fonctionne. Les autres cuves contiennent des sondes luminescentes constituées de protéines et de lanthanides (terbium et europium) en différentes concentrations.

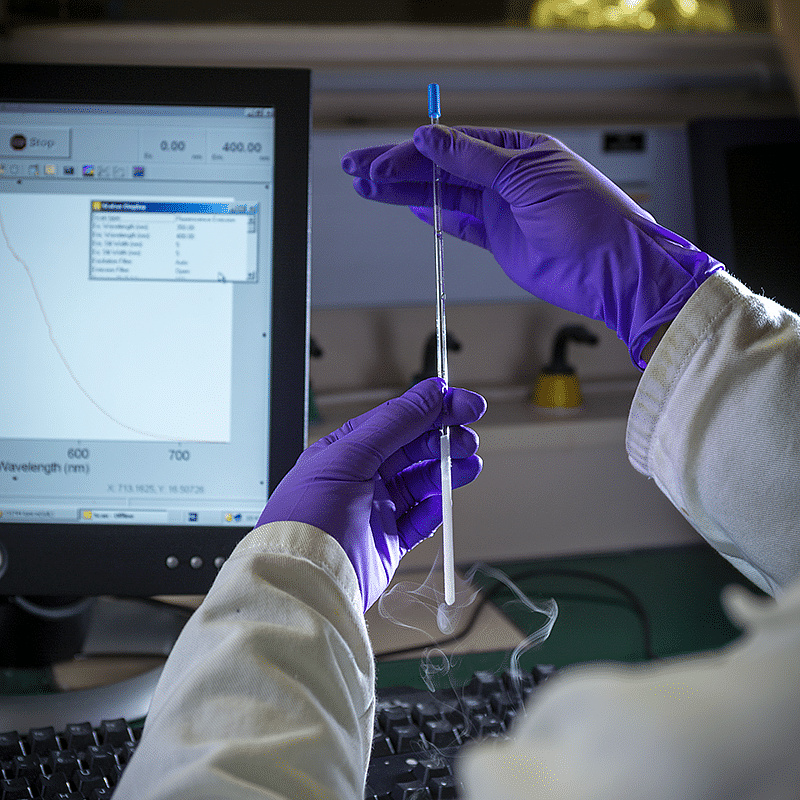

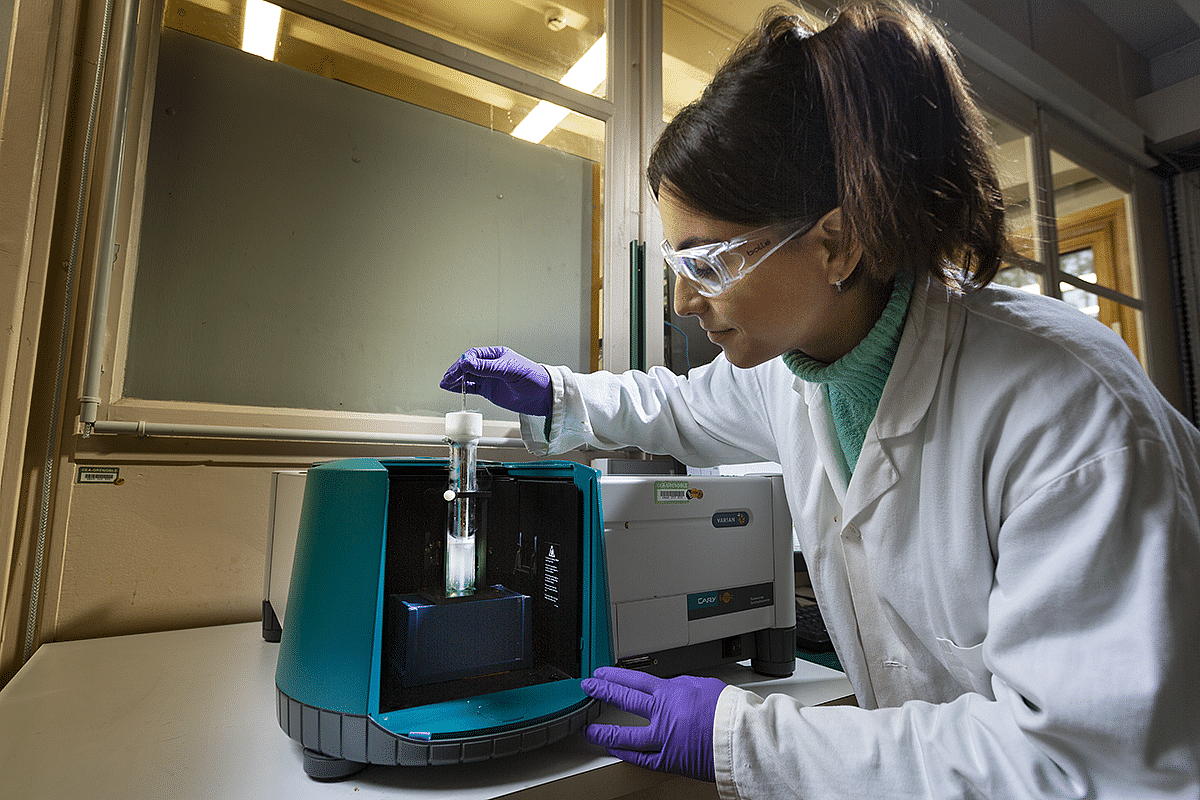

Une caractérisation des sondes est également réalisée à basse température. Une solution tampon est préparée, contenant une sonde luminescente dans un tube en quartz afin de réaliser une analyse au spectromètre de fluorescence. Le tube est plongé dans un récipient appelé dewar et contenant de l’azote liquide à -196 °C pour faire baisser sa température avant analyse

Le dewar et le tube sont ensuite placés dans le spectromètre de fluorescence ou spectrofluoromètre. Les spectres d’émission à basse température sont différents de ceux à température ambiante. Il est possible d’en tirer des informations sur l’efficacité de l’émission des fluorophores.

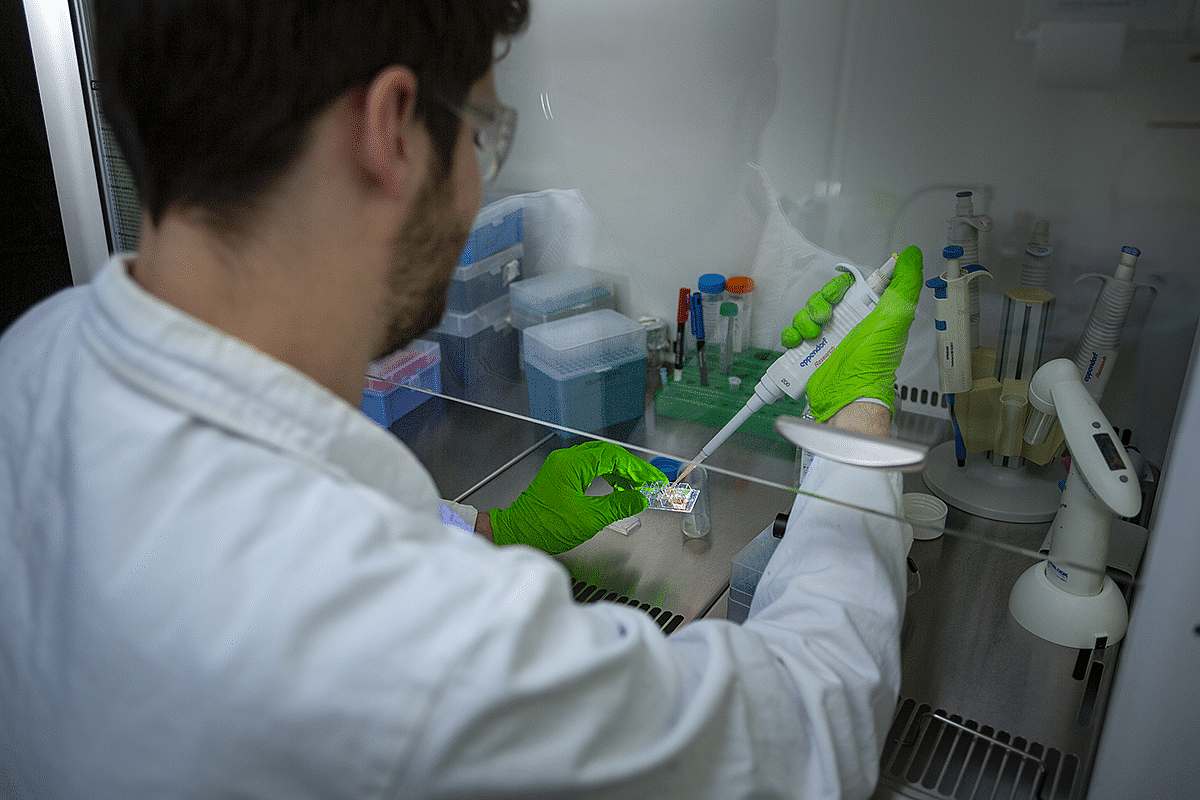

Une fois toutes ces étapes réalisées, les sondes luminescentes sont étudiées dans un milieu biologique, en partenariat avec l’Institut pour l’avancée des biosciences. Des cellules sont mises à incuber sur des plaques constituées de plusieurs compartiments, avec une solution contenant des sondes diluées

Ces sondes sont formées de protéines capables de reconnaître de manière spécifique l’ADN et de lanthanides aux propriétés fluorescentes. La préparation et la manipulation de ces plaques est faite sous hotte pour empêcher les milieux de culture d’être contaminés ou de contaminer l'extérieur. La fluorescence verte est obtenue avec du terbium et la rouge avec de l’europium, deux lanthanides appartenant aux terres rares.

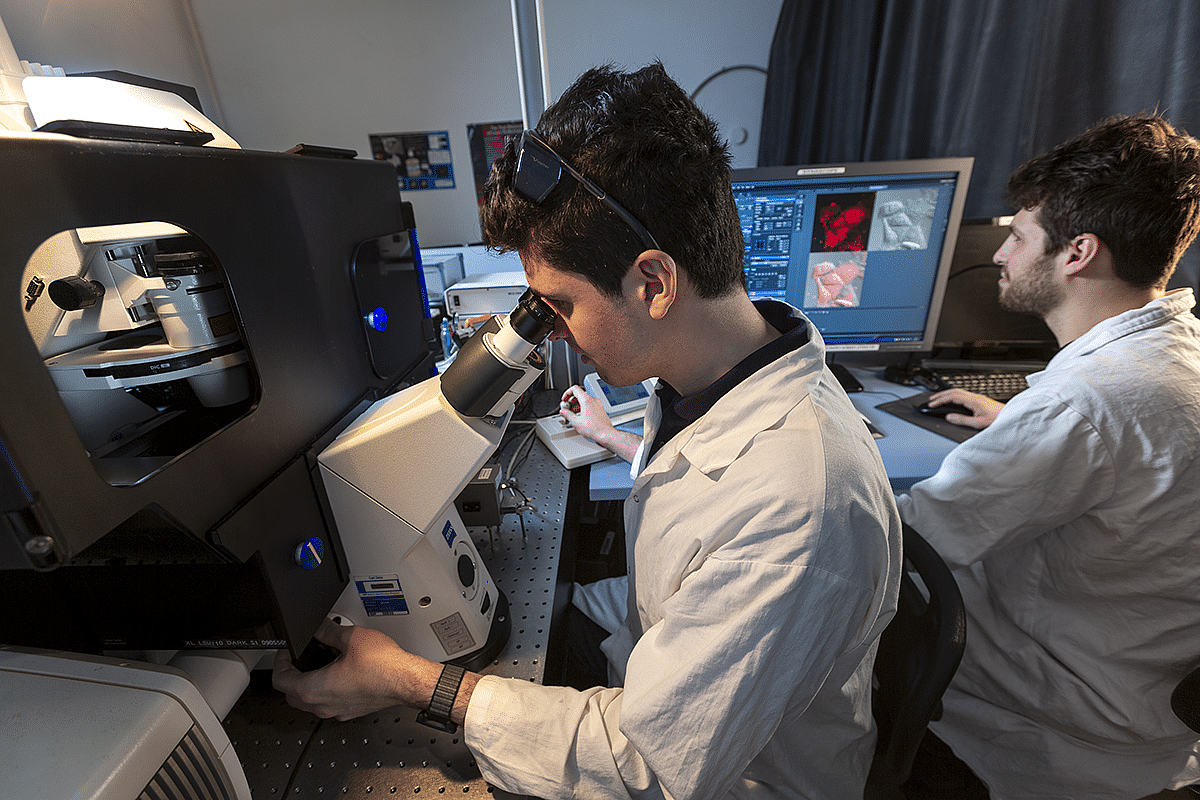

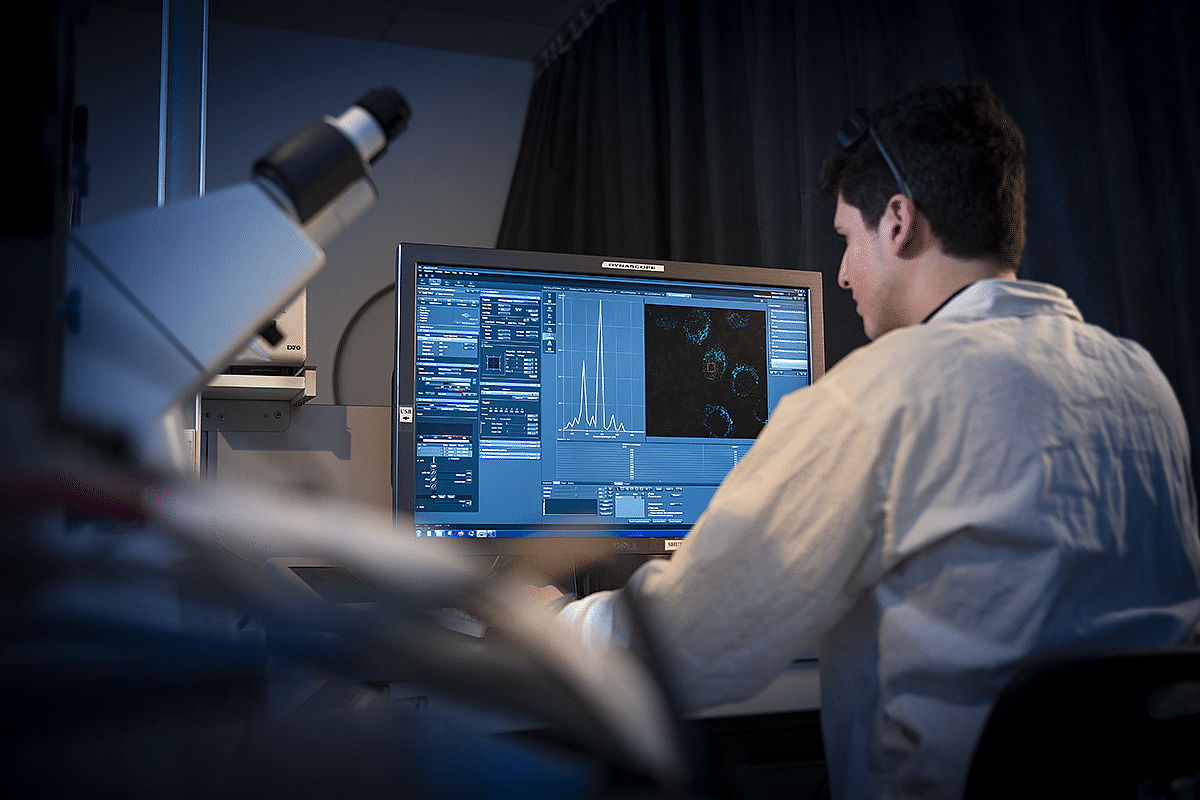

Une fois l’incubation faite, les échantillons sont placés sous un microscope. La microscopie sert à vérifier la présence de ces sondes dans les cellules ainsi que la source d’émission de fluorescence. Le but est de s’assurer que ce sont bien les lanthanides qui émettent cette luminescence et qu’il ne s’agit pas d’une émission parasite d’un autre élément

Les spectres d’émission des fluorophores, ici le terbium, sont transmis depuis le microscope et analysés via les outils informatiques dédiés.

_ _ _

Découvrez le reportage photos complet « Création et études de sondes luminescentes » sur la médiathèque du CNRS.

En savoir plus sur les projets "Sciences avec et pour la société" (articles, vidéos, conférences...) à destination du plus grand nombre

_ _ _

Crédit photos : © Christian MOREL / LCBM / CNRS Images

Texte : Olivier Sénèque / LCBM ; CNRS Alpes

Ces recherches ont été financées en tout ou partie, par l’Agence nationale de la recherche (ANR) au titre du projet ANR - RECODNA - AAPG2018. Cette communication est réalisée et financée dans le cadre de l’appel à projet Sciences Avec et Pour la Société - Culture Scientifique Technique et Industrielle pour les projets JCJC et PRC des appels à projets génériques 2018 (SAPS-CSTI-JCJC et PRC AAPG 18).