Hugues Bonnefon, La place de la technique et de l'action publique dans nos sociétés

Publié par Elsa Morin, le 24 octobre 2025 490

Hugues Bonnefon est jeune sociologue au laboratoire de sciences sociales PACTE, à Grenoble. Il s’intéresse en particulier à la filière e-fuel, plébiscitée actuellement pour une aviation durable. Entre technique et action publique, Hugues interroge le terrain sur ce sujet très actuel et mobilisateur.

Ce qui le passionne ? Découvrir de nouveaux terrains, déconstruire des évidences et aider les gens à mieux comprendre le monde complexe dans lequel ils vivent.

- Peux-tu te présenter ?

Je suis sociologue, c’est-à-dire que j’étudie comment nos sociétés s’organisent pour traiter les problèmes qui se posent à elles. Dans le cadre de DéfiCO2, j’interroge plus particulièrement les conditions institutionnelles et sociales dans lesquelles s’inscrit la demande de recycler le CO2 émis. La perspective de synthétiser du kérosène à partir de CO2 récupéré est actuellement en plein boom.

Ce sujet est assez nouveau pour moi. Mes connaissances en chimie sont plutôt rudimentaires et, à la différence de nombreux collègues de science politique spécialistes des questions environnementales, je m’intéresse depuis peu aux politiques menées dans ce domaine.

J’ai réalisé ma thèse de sociologie à Sciences Po Paris sur un secteur qui n’a a priori pas grand chose à voir avec le CO2 : mon sujet portait sur les fouilles archéologiques préventives imposées par l’État avant des travaux. Ce qu’il y avait de sociologique là-dedans, c’est le travail de conciliation entre les projets de développement économiques d’une part, et l’énergie consacrée à considérer les traces du passé avant qu’elles ne soient détruites. Pourtant, après avoir étudié ce secteur peuplé de professions techniques et marqué par des contraintes spécifiques, j’y vois des parallèles avec le captage et la valorisation du carbone (CCU). Notamment dans la manière de réguler des projections sur le futur, dans le contexte de développement économique d’une filière industrielle, dans la prise en considération des temporalités alternatives (passé pour l’archéologie, futur pour le CCU).

- Peux-tu nous raconter ton parcours plus en détail ?

J’ai su très tôt que je souhaitais faire des sciences sociales : au lycée, je voulais me lancer dans l’ethnologie. Mes études en sciences sociales m’ont conduit à plutôt m’intéresser à la complexité de notre propre société, et ce faisant à me tourner vers la sociologie, ma discipline actuelle.

J’ai effectué une classe préparatoire BL « lettres et sciences sociales », formation interdisciplinaire comprenant entre autres des mathématiques, de l’économie, de la philosophie, de l’histoire et de la littérature. J’ai ensuite intégré un master en sociologie à Sciences Po Paris, puis j’y ai préparé ma thèse. Elle s’intitule « Exhumer le patrimoine, enterrer le service public. Les archéologues face à la libéralisation des fouilles préventives. » J’ai analysé dans quelles mesures les pressions économiques affectaient les recherches des archéologues, dans un contexte général d’évolution des services publics et de recours accru aux acteurs privés.

En sociologie, les thèses durent 6 ans en moyenne ; ce n’est pas la même temporalité que pour les sciences expérimentales. Cela est principalement dû au long travail de terrain qu’implique le fait de suivre des activités humaines, qui ont leur propre rythme. Accéder à différents milieux sociaux, s’y acculturer et suivre leurs péripéties sur une durée significative est un travail au long cours. De plus, on enseigne en même temps que l’on effectue nos recherches. J’ai pour ma part enseigné la sociologie tout au long de ma thèse auprès d’étudiant·es en licence et master, à Sciences Po et à l’ENS de Paris Saclay principalement.

J’ai soutenu ma thèse en octore 2024. J’ai ainsi enchaîné directement après ma thèse en tant que jeune chercheur postdoctoral avec DefiCO2.

En sociologie, les thèses durent 6 ans en moyenne ; ce n’est pas la même temporalité que pour les sciences expérimentales. Cela est principalement dû au long travail de terrain qu’implique le fait de suivre des activités humaines, qui ont leur propre rythme.

- Quel est ton sujet de postdoc ?

Je m’intéresse au développement industriel de filières de réutilisation de CO2 capté, et principalement à la filière e-fuel. Les industriels utilisent depuis longtemps le CO2 pour divers usages, mais la synthèse de carburants à partir de CO2 recyclé constitue une nouvelle voie fortement promue pour décarboner les transports maritimes et aériens.

Nous sommes partis du constat que la valorisation du CO2 après captage (CCU) avait été une voie assez peu créditée par les pouvoirs publics mondiaux pour sa contribution aux réductions des émissions de CO2, mais que les discours étaient en train de changer.

Le CCU, de par ses coûts énergétiques et économiques élevés, et sa concurrence avec le stockage géologique du CO2, n’était généralement pas une voie de décarbonation privilégiée. Le CCU est une solution parmi d’autres qui peut être vue comme prioritaire ou pas, et jusqu’à présent c’était un peu le parent pauvre des solutions.

Mais récemment, le CCU est revenu en force. Afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone qu’elle s’est fixés, la France a arithmétiquement besoin de développer ce levier pour réduire la quantité de CO2 dans l’air. De son côté, l’Union Européenneimpose à présent aux compagnies aériennes d’utiliser 35% de e-fuel d’ici 2050 dans leurs carburants. Par conséquent, d’énormes projets d’usines de e-fuels ont été annoncés ces derniers mois. Mais on en est encore dans une phase où tout doit se décider sur le plan industriel. Pour un sociologue, observer in vivo ce moment décisif est une aubaine.

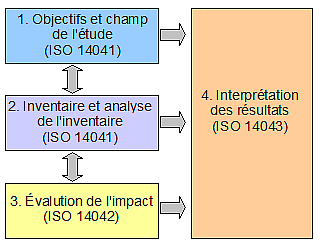

Dans mon enquête, je fais notamment un focus sur la place des analyses de cycle de vie (ACV) dans cette histoire : comment établit-on le bénéfice environnemental des procédés de valorisation du CO2 ? Ces outils de calculs sont considérés comme le nec plus ultra pour contrôler ce que change une technologie en termes de ressources et sur l’environnement. On peut donc s’attendre à ce que les ACV jouent un rôle dans les arbitrages politiques et industriels, et donc dans le développement de la filière e-fuel. Or, quand on interroge des expert·es sur ces ACV, iels sont rarement complètement d’accord. Ainsi, alors que ces outils sont communément crédités d’un fort potentiel d’objectivité, les méthodes de calcul retenues, leur paramétrage et l’interprétation des résultats se révèlent bien plus perméables qu’il n’y paraît à des points de vue situés sur les solutions à privilégier.

Je m’intéresse au développement industriel de filières de réutilisation de CO2 capté, et principalement à la filière e-fuel. [...] Je fais notamment un focus sur la place des analyses de cycle de vie (ACV) dans cette histoire : comment établit-on le bénéficeenvironnemental des procédés de valorisation du CO2 ?

- Qu’est-ce qui te motive à étudier la valorisation du CO2 après captage (CCU) ?

En général, je suis motivé en tant que sociologue par la découverte de nouveaux mondes sociaux. C’est assez grisant d’observer comment s’organise un milieu, avec ses acteur·rices, ses enjeux, mais aussi ses nécessaires éléments de cohérences et d’incohérences.

Ici, l’aspect actuel du CCU, autour d’un enjeu mobilisateur (NDLR : le changement climatique) rend le sujet encore plus passionnant. Il y a une variété de préoccupations sociales – les acteur·rices gravitant autour du CCU ne sont pas nécessairement d’accord sur les solutions à apporter.

Il y a aussi une mobilisation de la société sur ces sujets, avec différentes controverses et représentations sociales à analyser.

Ici, l’aspect actuel du CCU, autour d’un enjeu mobilisateur (NDLR : le changement climatique) rend le sujet encore plus passionnant. Il y a une variété de préoccupations sociales – les acteur·ices gravitant autour du CCU ne sont pas nécessairement d’accord sur les solutions à apporter.

- Comment es-tu accompagné sur ce postdoc ?

Cette enquête est supervisée par Thomas Reverdy, qui est expert des régulations des marchés de l’énergie.

Je suis également rattaché au laboratoire de sciences sociales PACTE, dans l’équipe Régulations composée de sociologues et politistes. Au sein de ce collectif, nous sommes plusieurs à travailler au sens large sur la régulation socio-économique des activités techniques. Je suis le seul au laboratoire à étudier spécifiquement le CCU, mais beaucoup de mes collègues s’intéressent à des problématiques environnementales donc peuvent m’aider pour mon travail, par comparaison avec mon cas et par discussions pour enrichir ma réflexion.

Cette expérience est ultrapositive, j’apprécie beaucoup de découvrir Grenoble, je trouve qu’il y a une super communauté de recherche ici.

- On ne s’imagine pas toujours le quotidien dans un laboratoire en sciences sociales. Quelle est la journée type d’un chercheur en sociologie ?

Contrairement aux sciences expérimentales, qui nécessitent parfois des équipements conséquents, la sociologie peut pour ainsi dire se pratiquer à l’aide d’un simple carnet, d’un stylo et d’un dictaphone. Le travail est fait d’allers-retours entre le terrain, qui désigne les situations que l’on va observer et les gens que l’on va interroger, et le « laboratoire », qui en sciences sociales désigne à la fois le lieu où l’on se retire pour analyser nos données et un espace de rencontres entre sociologues. On y épluche nos notes de terrain, ou nos données statistiques, on lit beaucoup pour mettre nos observations en parallèle avec l’état des connaissances sociologiques, et on participe à des séminaires de recherche où les uns et les autres soumettent leurs études à la sagacité de leurs collègues.

Pour mon sujet, je vais voir des industriel·les, des représentant·es publics (administration centrales, élu·es) des chimistes, des lobbyistes qui contribuent aux régulations (c’est-à-dire des associations professionnelles qui essayent d’organiser la filière du CCU), des expert·es dans différentes agences gouvernementales, des ONG...

Mais le travail ne se résume pas aux entretiens : il faut croiser avec la littérature grise (NDLR : l’ensemble des documents produits par l'administration, l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche, les services, les ONG, les associations, etc. qui n'entrent pas dans les circuits habituels d'édition, que l’on peut rassembler en une catégorie « documents bureaucratiques »).

La sociologie peut pour ainsi dire se pratiquer à l’aide d’un simple carnet, d’un stylo et d’un dictaphone. Le travail est fait d’allers-retours entre le terrain, qui désigne les situations que l’on va observer et les gens que l’on va interroger, et le « laboratoire », qui en sciences sociales désigne à la fois le lieu où l’on se retire pour analyser nos données et un espace de rencontres entre sociologues.

- As-tu déjà des résultats sur ton projet ? Quelles sont tes activités du moment ?

Nous sommes encore aux premières hypothèses. Ma stratégie d’enquête a été de commencer par lire la littérature grise sur le CCU. J’ai ainsi passé les premiers mois à lire les rapports publics produits sur le sujet, mais aussi la réglementation.

Je suis également l’évolution du secteur via une revue de presse, et je me tiens au courant via la littérature scientifique (qui écrit sur le CCU, pour dire quoi). De plus, cette année, il y a eu une concentration de concertations préalables à la construction d’usines de e-fuels en France. Il s’agit deréunions publiques encadrées par la Commission nationale du débat public (CNDP) où les porteur·euses de projet justifient leurs activités auprès des citoyen·nes.

Il y a ensuite un travail d’articulation entre ce que j’observe sur mon terrain et la sociologie des sciences et techniques.

- Qu’est-ce que tu penses du CCU, cette thématique commune de DéfiCO2 ?

En tant que sociologue, je dois veiller à suspendre mon jugement, à ne pas entrer dans le débat que je dois justement analyser en situant les prises de position de divers groupes d’acteurs concernés.

Ceci étant, ce qui rend le CCU si intriguant, c’est le décalage entre les forts objectifs qui lui sont assignés à brève échéance en termes de réduction des émissions de CO2, et le fait que ces technologies ne soient pas encore pleinement opérationnelles. L’urgence climatique impose un développement à marche forcée du CCU, mais paradoxalement ce calendrier peut susciter du scepticisme voire une remise en cause de la stratégie de la part de certains acteurs.

En tant que sociologue, je dois veiller à suspendre mon jugement, à ne pas entrer dans le débat que je dois justement analyser.

- Comment vis-tu l’interdisciplinarité au sein de DefiCO2 ?

J’apprécie beaucoup cet espace de collaboration. Je n’avais jamais eu ce degré de contact avec des chercheur·euses en sciences expérimentales auparavant. D’un côté, il y a quelque chose de très exotique – et un peu intimidant – pour moi dans le degré de technicité et le langage de mes collègues chimistes. Cette sensation d’étrangeté n’est pas tant un obstacle qu’une situation stimulante intéressante à entretenir, à l’exemple deBruno Latour, un sociologue des sciences qui a réalisé à la fin des années 1970 une ethnographie fameuse d’un laboratoire californien de biochimie comme il aurait étudié des indiens d’Amazonie.

Mais par ailleurs, j’ai été agréablement surpris de l’accueil réservé aux sociologues. On se complète : nous avons besoin de leur degré de technicité pour comprendre, et nous leur apportons nos perspectives de sciences sociales.

On se complète : nous avons besoin de leur degré de technicité pour comprendre, et nous leur apportons nos perspectives de sciences sociales.

- Pourquoi avoir choisi de faire un postdoc, et pourquoi celui-ci en particulier ?

Un postdoc était une évidence car je souhaite continuer dans la recherche publique. J’ai eu la chance pendant ma thèse d’être formé dans un milieu très professionnalisant, très orienté vers la pratique académique du métier d’enseignant-chercheur en sociologie.

J’aime la recherche dans ma discipline, car j’aime documenter des activités humaines, en lever les implicites et déconstruire des évidences sur ce qui meut la société. Révéler les logiques sous-jacentes d’un milieu ou d’un système social a une vertu émancipatrice. En sociologie, on prend au sérieux les expériences des gens qu’on interroge. On ne dit pas qu’on va vous expliquer la vie, on vous écoute, et on recherche les logiques d’ensemble qui permettent de tenir les variations de pratiques et de discours. Tout en étant informé, par expérience, que nos représentations dépendent bien souvent de paramètres insoupçonnés (illusions sociales, croyances, intérêts).

Révéler les logiques sous-jacentes d’un milieu ou d’un système social a une vertu émancipatrice. En sociologie, on prend au sérieux les expériences des gens qu’on interroge. On ne dit pas qu’on va vous expliquer la vie, on vous écoute.

- Comment envisages-tu l’avenir vis-à-vis de ta recherche ?

Un des enjeux de mon enquête repose sur l’incertitude actuelle quant au développement effectif des e-fuels, et plus largement des solutions techniques recherchées pour atteindre la neutralité carbone. Ces entreprises collectives dépendent du degré d’engouement ou de réticences de la société civile. On observe d’ailleurs au niveau international une vague de climatoscepticisme, notamment autour de Donald Trump, ce qui a pour conséquence de freiner ou de remettre en cause diverses initiatives et politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si je continuerai à travailler sur le CCU à l’avenir, mais il est probable que j’étudierai d’autres sujets liés aux questions environnementales. Pouvoir y contribuer est important.

Ce qui m’intéresse fondamentalement dans le fonctionnement de nos sociétés, c’est la place des professions techniques, la production de savoir, et le rapport entre expertise, action publique et société.

- Aurais-tu un conseil pour les étudiant·es qui souhaitent s’orienter dans la même voie ?

La clé quand on entreprend une thèse en sociologie, c’est de cultiver une grande curiosité pour ce qui anime les gens concernés par notre sujet. Cela veut dire qu’il faut aller à leur rencontre le plus possible, frapper au maximum de portes, sans avoir peur de paraître ignorant ou néophyte. Au contraire, paraître naïf et sans a priori, c’est souvent la meilleure manière d’amener vos interlocuteurs à vous expliquer bien plus que vous ne l’auriez demandé.

Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la thèse est un exercice long, exigeant et solitaire. On a vite fait d’être absorbé par son enquête, ou de paniquer parce que c’est difficile de mettre de l’ordre dans tout ce qu’on a observé. Il faut donc veiller à garder un bon équilibre entre sa vie personnelle et son travail. Ce n’est pas inné, donc je conseillerais de bien choisir un cadre professionnalisant et protecteur pour préparer sa thèse, c’est-à-dire un laboratoire avec un bon suivi collectif des doctorants, un encadrement qui veille au grain, et de travailler régulièrement au laboratoire pour y rencontrer des collègues avec qui partager ses doutes et ses découvertes.

Faire une thèse en sociologie reste une superbe expérience, on apprend beaucoup, on a une grande autonomie, et on trouve du sens à produire la connaissance.