Les microalgues, une potentielle voie de décarbonation... Solution vivante ou lettre morte ?

Publié par Elsa Morin, le 30 septembre 2025 950

Imaginez une merveille qui capture le CO2 de l’air, avec pour seule énergie celle du soleil, et qui nous donne même en échange de l’oxygène et des ressources carbonées... Cette magie, elle existe : c’est la photosynthèse ! Championnes en la matière, les microalgues font l’objet d’études. Seraient-elles les candidates idéales pour remplacer le pétrole et « sauver la planète » ? La réponse n’est pas si simple... Plongez avec nous dans le monde des algocarburants.

Les microalgues, organismes unicellulaires photosynthétiques microscopiques très présents dans les océans, jouent un rôle majeur dans la régulation du climat en captant le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique et rejetant de l’oxygène. Via la photosynthèse, les microalgues transforment en effet le CO2 en divers types de molécules. Parmi ces composés, de l’huile, qui est étudiée comme potentiel carburant. Des chercheur·euses de Grenoble s’intéressent ainsi aux microalgues et à la possibilité de leur exploitation.

Mais si lors des dernières décennies on a beaucoup entendu parler du potentiel ces microalgues, les applications concrètes n’ont pas encore émergé. L’exploitation de microalgues est-elle toujours une solution vivante, ou est-ce une idée morte-née ?

Biocarburants : une idée pas si récente

La découverte du pétrole s’est accompagnée d’une augmentation de nos besoins de consommation. Les sociétés humaines se sont développées plus rapidement que jamais grâce à cette ressource fossile surpuissante. Mais le revers de la médaille est à présent connu : les activités humaines récentes, de par leur utilisation des énergies fossiles, sont la cause du changement climatique actuel, qui est sans précédent.

Face à ce constat alarmant, mais aussi face à la déplétion des ressources fossiles, on observe un regain d’intérêt envers le biosourcé, le « fait à base de plantes ».

C’est ainsi qu’est née, dans les années 70, l’idée de biocarburants, appelés aussi agrocarburants. Issus du maïs ou du colza, les biocarburants de première génération restent aujourd’hui majoritaires1, bien qu’ils soient décriés. En effet ces derniers utilisent des terres arables, et sont ainsi la cause de déforestation massive dans les pays du Sud et de pressions sur les coûts de l’alimentation pour les populations locales. Les biocarburants de seconde génération, utilisant des déchets forestiers ou agricoles, sont plus vertueux car ils ne rentrent pas en compétition avec l’alimentation. Cependant, ils entrent en compétition avec d’autres pratiques : bois pour le chauffage, compost pour l’agriculture…

Microalgues, maxiqualités

De ces limites est venue l’idée d’utiliser des microalgues comme biomasse. Ce sont les carburants de troisième génération qui empruntent cette nouvelle voie. Les avantages seraient multiples.

Tout d’abord, concernant le terrain : les algues ont besoin de relativement peu de surface, et peuvent être cultivées dans des environnements défavorables à l’agriculture traditionnelle (terres arides ou polluées, zones artificialisées, bassins d’eau usées, etc). De plus, il existe une grande diversité d’organismes, et nombre d’entre elles sont issues de milieux marins, ce qui signifient qu’elles n’ont pas besoin d’eau douce pour vivre, un atout important à l’heure de la raréfaction en eau douce globale. Les microalgues sont également connues pour leur croissance, plus rapide que celle des végétaux terrestres. Enfin, les microalgues produisent une biomasse riche en lipides comme par exemple les oméga 3, mais aussi diverses protéines, oligosaccharides, vitamines et antioxydants. Des composés connus pour leur impact positif sur la santé, pouvant également être utiles dans des secteurs aussi variés que les industries cosmétiques et agroalimentaires, l’énergie, ou encore le traitement des eaux usées...

Des algues prêtes-à-manger, moins prêtes à brûler

Jusqu’à présent, c’est l’industrie agroalimentaire (et en moindre mesure, cosmétique) qui ont le plus exploité le filon des microalgues, car les molécules utilisées dans ces industries sont de plus haute valeur ajoutée que dans le secteur de l’énergie. Cela signifie que l’on peut les vendre plus cher, et ainsi amortir les coûts de production et extraction, qui restent importants. Ainsi, face aux coûts d’exploitation élevés et à la réglementation complexe associée, beaucoup d’industriels de l’énergie se sont désengagés sur les projets de biocarburants à base d’algues.2 Ces entreprises, pour la plupart pétrolières, ont jugé les avancées de la recherche trop lentes. Il est vrai que de nombreux verrous technologiques existent pour l’exploitation de ces microalgues comme biocarburants.

Des verrous technologiques subsistants

Dans les laboratoires de la Presqu’île de Grenoble, la recherche n’a pas dit son dernier mot, et on continue ici à travailler en collaboration public-privé sur le sujet des microalgues.

Juliette Salvaing, chercheuse à l’INRAE, travaille depuis des années sur les diatomées, des microalgues marines. Elle nous explique que sur ce sujet des biocarburants de 3ème génération, il y a principalement deux verrous technologiques : la production de biomasse et la libération d’huile.

Prenons le premier. En général, la cellule de la microalgue a le choix entre produire beaucoup de lipides (qui constituent l’huile d’intérêt), et beaucoup de cellules. Pour produire de l’huile en quantité, il faut « stresser » la cellule, cela lui envoie un signal pour qu’elle stocke du gras. Mais dans ces conditions de stress, la cellule ne veut pas se multiplier. L’augmentation de la population est bloquée.

Le deuxième verrou, la libération de l’huile, donne-lui aussi du fil à retorde à la scientifique et aux étudiant·es qu’elle encadre. Pour pouvoir récupérer les lipides d’intérêts, c’est-à-dire l’huile qui formera le biocarburant, il faut casser la cellule qui l’enferme. Or les cellules ont les parois très solides. Les casser demande donc beaucoup d’énergie. On presse, on chauffe, ou on déshydrate pour sortir l’huile tant convoitée, ce qui ne se fait pas sans accrocs : la déshydratation par exemple « crame » tout le reste de la cellule, alors qu’on aurait pu en utiliser une partie, telle ses protéines ou autres molécules d’intérêt.

En 2023, le doctorant Damien Le Moigne a réussi obtenir des plus grosses gouttelettes d’huile, et a rendu l’expulsion de la cellule plus facile, en supprimant l’expression d’une protéine située sur la membrane entre l’huile et la cellule. Habituellement, il y a 1 à 2% d’huile produite. Avec cette suppression de l’expression de la protéine, on multiplie par 6 ou 7 la quantité d’huile produite en conditions normales, et par 10 en conditions de stress (exposition à une forte lumière).

De plus, il suffit d’appliquer une petite pression et on observe l’expulsion des gouttelettes. Cette modification est donc très avantageuse puisqu’elle agit sur les deux verrous à la fois.

Il reste à étudier si l’huile ne se dégrade pas avec cette modification de protéine. L’étape suivante sera menée dans un laboratoire partenaire, le GEPEA à Saint Nazaire. Il est en effet nécessaire d’effectuer des essais à plus grosse échelle pour savoir si la souche conserve ce comportement quand on la cultive en gros volume.

Des recherches sont donc en cours sur la question, tout comme sur le mécanisme de libération des gouttelettes, qui reste majoritairement incompris.

Eau, Lumière, CO2… et nutriments

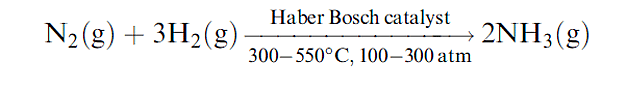

Au-delà de la biotechnologie, des questions pratiques subsistent pour exploiter les microalgues comme carburant. L’apport d’engrais interroge notamment. Car les microalgues ne vivent pas que de CO2 et d’eau fraiche : comme toute plante, il leur faut également des nutriments pour fonctionner. Aujourd’hui, l’immense majorité des engrais sont synthétisés à partir de gaz naturel fossile (composé de méthane, CH4). Ce gaz est utilisé pour produire de l’hydrogène, qui, combiné à l’azote de l’air, donne de l’ammoniac, lequel permet à son tour la synthèse de différents engrais azotés. C’est le fameux procédé Haber-Bosch, conçu pour augmenter la fertilité des sols et maximiser les rendements. Si cette technique a joué un rôle clé dans le développement de nos sociétés ce dernier siècle, nourrissant des millions de personnes, elle n’est pas sans conséquences sur l’environnement. Selon un rapport de l'ONU publié en 2007, l'application d'engrais serait l'un des facteurs qui provoque « la destruction des habitats de poissons, la pollution côtière et une prolifération néfaste d'algues ».3Le cycle de l’azote est à présent tellement perturbé que la limite planétaire associée a été franchie. Avant d’exploiter les microalgues à grande échelle, il faut donc se poser la question des intrants, et des quantités.

La photosynthèse, gage de robustesse et non de performance

Travailler avec le vivant, c’est aussi travailler sur les concepts d’évolution, et donc d’échelle de temps. La photosynthèse est apparue sur Terre il y a plus de 3 milliards d’années. Et si on connait bien son principe (transformer, avec l’aide de l’eau, des nutriments et du soleil, le CO2 de l’air en chaînes de carbone appelées sucres), on connait moins son rendement : il tourne autour de 1% ! Les plantes n’utilisent donc pas 99% de l’énergie solaire qui arrive jusqu’à elles. Le vivant n’a pas optimisé le procédé de la photosynthèse. Il semblerait que les plantes fonctionnent ainsi pour se prévenir d’éventuels aléas. Ce mode sous optimal leur permettrait de gérer les fluctuations lumineuses et biologiques. Selon le chercheur en biologie Olivier Hamant4, nous devrions nous inspirer de la nature et favoriser la robustesse à la performance. C’est-à-dire favoriser la capacité à se maintenir stables (sur le court terme) et viables (sur le long terme) malgré les fluctuations du monde.

Ainsi, bien qu’il soit essentiel d’exploiter de nouvelles sources d’énergies, il ne faut pas oublier que l’on ne trouvera jamais mieux que le pétrole d’un point de vue performance : contenu énergétique dense, facile à exploiter et à distribuer. La sortie du pétrole s’accompagnera-t-elle d’une sortie du « culte de la performance » ?

Ce qui est certain, c’est que si les biocarburants permettront peut-être de remplacer une petite partie du pétrole pour des usages particuliers, ils ne dispenseront pas d’une réduction des usages.

Sources :

2. https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/17/big-oil-algae-biofuel-funding-cut-exxonmobil

4. https://stm.cairn.info/rencontre-contre-le-culte-de-la-performance-la-robustesse-du-vivant?lang=fr

Merci à Juliette Salvaing pour son aimable participation.