Juliette Blanchet : science et conscience climatiques

Publié par GREC Alpes Auvergne, le 1 août 2025 1.6k

Juliette Blanchet est directrice de recherche CNRS à l’Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) en hydroclimatologie et co-anime le Groupe Régional d’Expertise sur le Climat Alpes-Auvergne (GREC AA). Attirée très tôt par la recherche, elle revient ici sur la manière dont son intérêt pour les géosciences, puis pour la médiation scientifique, s’est construit progressivement en lien avec son engagement écologique.

En quoi consiste votre travail de recherche en hydroclimatologie ?

L’hydroclimatologie est la partie de la climatologie qui s’intéresse au cycle de l'eau, plus particulièrement en lien avec le régime des précipitations et ses conséquences pour l'environnement. Dans mon travail, j’étudie les événements extrêmes dans le contexte du changement climatique en regardant, par exemple, l'évolution des caractéristiques des forts orages par rapport aux évènements passés et leur évolution dans le futur, notamment au regard de la fréquence des évènements mais aussi de leur intensité. Je me penche également sur les pénuries en eau, c’est-à-dire les sécheresses, et leur évolution. Je travaille sur des données remontant typiquement aux années 1950 et sur les projections climatiques qui peuvent aller jusqu’à 2100.

Comment en êtes-vous arrivée à étudier ces sujets ?

Bien que la recherche ait été un moteur dans mon parcours, l’hydroclimatologie n’était pas la thématique que j’envisageais. Après des études en maths, je m’intéressais plutôt aux approches théoriques qu’appliquées et j’ai fait ma thèse en modélisation statistique pour la reconnaissance d’images. Puis, au fur et à mesure que ma sensibilité à l’écologie se développait, je me suis interrogée sur la finalité de ce que je faisais qui me semblait hors sol. Je me suis tournée vers les géosciences et suis allée travailler à l’Institut de recherche sur la neige et les avalanches SLF en Suisse. C’est là que j’ai trouvé un cadre professionnel qui me parlait avec des sujets qui avaient du sens pour moi. Aujourd’hui encore je peux voir l’utilité dans ce que je fais, ma curiosité est sans cesse aiguisée et j’ai l’impression que je ne pourrai jamais m’en lasser.

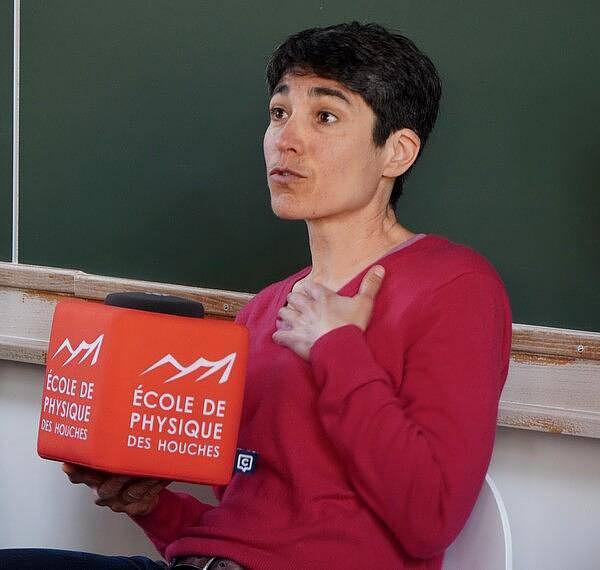

Intervention de J. Blanchet lors de l'école Arts et sciences de l'école des Houches en mars 2025

© D. Peyronel, IPSL

Quelle place occupe la médiation dans votre activité ?

Essayer de convaincre, de faire passer des idées et de faire circuler les savoirs en dehors du monde académique est l’un des intérêts de la recherche. Face aux enjeux climatiques qui affectent, non pas une partie de la population, mais chacun d’entre nous, il est d'autant plus important de remplir notre mission scientifique de transmission des connaissances auprès du plus grand nombre. Mais il faut aussi trouver un équilibre avec son activité de recherche, c'est-à-dire, contribuer à la production de connaissances, et sa vie extra-professionnelle car les interventions peuvent vite devenir chronophages et beaucoup de demandes sont pour des interventions le soir et le week-end. Il est important de se fixer des limites pour ne pas trop déborder sur le temps personnel, même si on est passionné et qu’il y a un besoin de répondre aux demandes d’expertise croissantes.

Quelle est la place du scientifique dans le débat public autour des questions climatiques?

C’est une question qui fait débat au sein de la communauté scientifique. Certains scientifiques font des interventions politiquement engagées. Personnellement, je pense que nous sommes là pour transmettre l’état des connaissances et donner aux acteurs toutes les clés pour comprendre le changement climatique et prendre les décisions de manière éclairée, mais pas pour donner notre avis personnel. Il s’agit de dire ce que l’on sait mais aussi ce que l’on ne sait pas, car la climatologie est une science encore très perfectible, puis c’est aux politiques de décider et aux citoyens de voter pour les mesures qu’ils souhaitent voir mises en place. Si je ne donne pas mon avis politique en tant que scientifique, en tant que citoyenne j’essaie d’aligner mon mode de vie avec les enjeux que j’étudie qui me confrontent à l’urgence climatique. Il ne s’agit pas seulement d’alerter sur le fait qu’il faut agir, mais d’incarner cet engagement et commencer à agir soi-même.

© D. Peyronel, IPSL

Quelles sont vos actions de médiation auprès des acteurs publics ?

Je travaille beaucoup avec la métropole de Grenoble sur les questions d’adaptation et de risque, notamment d’inondation. J’ai été sollicitée pour apporter de la connaissance ou comprendre les besoins mais je n’ai jamais accompagné les processus de décision. En n’intervenant qu’en amont, j’ai le sentiment que les résultats de recherche souffrent d'un manque de visibilité et qu'il est plus simple pour les décideurs de les mettre de côté. Idéalement il faudrait inclure les scientifiques dans les processus de l’amont à l’aval, c’est-à-dire, de l’apport de connaissances à l’accompagnement de la prise de décision, mais c’est à mon sens encore rarement le cas. A l’heure actuelle, il y a encore un vrai besoin de médiation au sein du monde politique. J’ai pu m’en rendre compte lors d’une intervention auprès d’acteurs publics dans le cadre de la formation obligatoire des fonctionnaires d’État. Face à l’enjeu de la ressource en eau, l’un d’eux proposait d’aller chercher de l’eau sur les comètes avec des fusées. Même dans la haute fonction publique, on est encore loin de la compréhension des problématiques liées au climat.

Qu’est ce qui freine selon vous l’appropriation des connaissances climatiques sur le terrain par les citoyens et les politiques ?

Il s’agit peut-être moins d’un problème d’appropriation et d’apport de connaissances que de la difficulté de changer d’état d’esprit. Cela concerne aussi bien les acteurs publics que les citoyens. Il y a des territoires où la recherche sur le climat est mieux prise en compte que d’autres dans les politiques publiques mais le temps court des mandats rend difficile la mise en place de politiques climatiques à long terme. Beaucoup des actions menées sont le fruit de mesures de réaction aux crises et non de planification. Mais ce n’est pas qu’aux acteurs publics d’agir. Lors de la convention citoyenne pour le climat de la métropole de Grenoble, dont j’ai fait partie du comité de pilotage, j’ai pu voir que beaucoup de citoyens ont tendance à attendre que les autres agissent. Il est encore compliqué pour certains d’accepter de changer leurs habitudes. Or, un engagement au niveau individuel est essentiel pour accompagner le changement global qui s’impose.

Vous pouvez retrouver les publications de Juliette Blanchet ici.

A lire aussi : Inondations alpines et changement climatique | ECHOSCIENCES - Grenoble

Louise Chevallier