Louis Pons, une autre approche de la création*

Publié par Xavier Hiron, le 6 mai 2021 1.8k

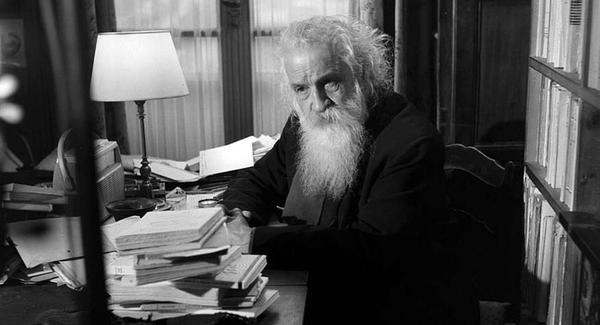

Photographie d'en-tête : Louis Pons dans son atelier © galerie An.Girard, Paris, 2013

(* texte réflexif élaboré à l’issue de la conférence intitulée Une poétique du rebut dans l’art et la littérature, donnée par Madame Catherine Coeuré le 26 septembre 2013, dans la cadre de l’exposition Louis Pons, braconnier de l’art, Musée Hébert, La Tronche. Cette conférence s'est attachée à replacer la démarche esthétique de Louis Pons, faite d'accumulation d'objets récupérés, dans une perspective créative plus générale, en montrant que la finalité expressive primait le tout. C'est cet aspect qui sera développé dans le texte qui suit.)

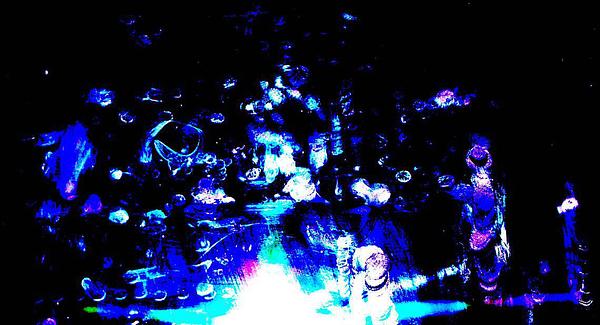

Diabolik Koko de Louis Pons, 1986, présenté à l’exposition Images, magies, coproduite par Marc Le Bot et Présence contemporaine (Aix-en-Provence) en 1990.

L’expérience artistique développé par le plasticien Louis Pons touche à quelques aspects fondamentaux de la production artistique. Son plus grand intérêt est d'avoir abordé le sujet de la création sous l'angle du rebut, ce qui le rend propice à l’envisager par son élément le plus matériel : c'est-à-dire le plus immédiatement accessible - et donc compréhensible - pour un auditeur.

Entre autres prolongements suggérés par sa démarche, le plus essentiel serait que toute création artistique procède de deux phases distinctes, même si elles peuvent paraître confondues ou simultanées lorsqu’elles sont vécues de l'intérieur par l’artiste lui-même. Ces deux phases seraient :

1/ l’accumulation préalable de matériaux plus ou moins indifférenciés ;

2/ la restitution postérieure, sensible et formellement ordonnée, que constitue l’œuvre d’art. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on identifie souvent le fonctionnement de l’artiste créateur à celui d’une écluse. C’est aussi par ce biais que l’on peut prétendre que tous les individus, au cours de leur existence (et les artistes tout particulièrement), se créent peu à peu à eux-mêmes leur propre mythologie.

Deux exemples viennent immédiatement à l'esprit pour exprimer cette filiation : en premier lieu, pour ce qui concerne l’implication personnelle des artistes (voir infra) menant à l’adéquation de la forme restituée, chacun reconnaît le statut de modèle à Charles Baudelaire. Tous s'accordent aussi à dire qu'il est le reflet d'une période (qui plonge d’ailleurs ses racines dès l’émergence du mouvement des romantiques allemands) où, à la fois, la production artistique a changé de nature (lyrisme formel rigoureux) et l'artiste de statut (expression individualisée de la modernité désenchantée). Phénomène que le poète français a manifestement su exprimer le mieux.

Comme autre exemple pris dans le domaine littéraire, Jean Gaulmier, professeur à la Sorbonne, dans une préface des poèmes de Victor Hugo (collection l’Intégrale, Seuil, Paris 1972), note à quel point ce dernier artiste développe, pour sa part, une véritable « science de la récupération du matériau littéraire » - et il faudrait d’ailleurs ajouter ici : pour l'essentiel autoproduit -. Il s'approprie par ailleurs des définitions entières de diverses encyclopédies et d'un dictionnaire de marine pour construire le sublime recueil Les Travailleurs de la mer, ainsi que le roman qui le suit (ensemble très beau). Mais plus crucial encore, Victor Hugo produit, sans véritable intention préconçue semble-t-il, une multitude de petits textes (généralement le matin au lever) qui donnent libre cours à sa pensée du moment, ou accumule constamment une foule de notes de voyages. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il décide s'il peut valablement les utiliser dans tel roman ou pour tel poème (parfois, d'ailleurs, pour les deux en même temps), et en retravaille la forme en conséquence. Ce qui fait que l'on trouve très peu de « déchets » (c'est-à-dire de segments de textes produits non insérés dans l'œuvre finale) chez cet auteur pour le moins prolifique, aux dires de ce commentateur.

Le deuxième exemple - mais on pourrait en trouver des milliers d'autres de nature équivalente - provient de ce que je connais le mieux : à savoir, ma propre production. Dans le roman Retour vers Cliff End, 2007-2013, je cite un de mes poèmes assez explicite en matière de processus de création :

Il explorait de par la ville

Toutes les aspirations serviles.

Les cafés où les hommes s’agglutinent

Dans les vieilles ruelles, sous les glycines

Malsaines des faubourgs.

Il aspirait à découvrir

Parmi les herbes et les rires

Ce point d’expansion maximale

De la foule grouillant sous les auvents

Du grand déferlement des marchés clairs.

Il humait l’air glacé

Qui pique les narines :

Car il savait qu’un mot

Appelle les autres mots.

Puis, le soir

Avant que d’éteindre sa lampe

Avec la flamme de son encre

Il fouillait dans le ventre

De cette ville immense.

Il explorait de par la ville

Ainsi se font particulièrement sensibles les deux temps distincts que j’évoquais plus haut. Et ce qui porte sens ici est que ce poème est issu d’une production relativement précoce dans ma démarche poétique (pour être exact, il date de l'époque de mon arrivée à Grenoble, en 1986). Ce genre de production a été l’un des précurseurs du texte générique intitulé Essai sur le mouvement, objet de mes articles précédents. Et c'est aussi dans cette perspective que je me suis intéressé, il y a plusieurs années de cela, à la démarche artistique d'un Bob Dylan par exemple, en produisant plus de 300 traductions accompagnées de deux textes synthétiques (Une esquisse de Bob Dylan, 2012, et Redécouvrir Bob Dylan, juin 2013) exprimant cette perception particulière que nous livre la production artistique actuelle.

Se pose donc désormais - et c'est ce qui est en jeu principalement et de toute évidence dans le déchiffrement de la production artistique - la question cruciale de la phase de restitution (ou, pour reprendre l’image de l’écluse citée plus haut, de la libération). Quelle est-elle ? Il me semble que, loin d’être désordonnée, elle doive se concevoir en une dose d'implication personnelle telle qu'elle est à même de produire potentiellement une plus-value sensible et/ou intellectuelle patente, et qui serait jugée d'autant plus pertinente qu'elle parlerait naturellement à la sensibilité du plus grand nombre. Et elle le ferait d'autant plus aisément qu'elle choisirait, pour ce faire, de se cristalliser dans une cohérence formelle (c’est-à-dire plastique) qui ne se justifie que par et pour elle-même. Par là, on commencerait à toucher du doigt la substance spécifique de ce que l’on appelle communément une « œuvre d'art ».

Pour exprimer cette posture « artistique », un autre poème, plus ancien que le précédent - et un peu plus souterrain encore -, me vient ici en mémoire :

Insectes, l'amour est un brûloir

Où taons, guêpes et moustiques

Viennent dans un élan, intrépides

Volontaires et tout aveuglément

Se cramer les yeux.

Les corps se carbonisent.

Et les ailes tombent en miettes.

Et les gueules, lorsqu'en un bruit léger

Et futile - un glissement -

S’évapore en fumée

Leur doux métal vaporisé !

L'amour est une lampe violette.

Or moi, suivant mon tout petit

Bonhomme de chemin

J’aime tout aussi bien du plus loin que je peux

Et bénis la distance de garder à nos rêves

Leurs lointaines richesses.

C'est, voyageur ailé

L’exacte ambition de ton rapport au monde.

Insectes

Ce qui se dessinerait, à partir de ce qui vient d’être explicité, serait la potentialité d’établir un mètre-étalon de l'œuvre d'art. Et ce mètre-étalon - en quelque sorte, une jauge de cette plus-value artistique dont je tente, mais en vain, bien entendu, d'esquisser les contours -, pourrait se définir par « les intentions » de l'artiste. Et lorsque j'évoque ce terme d'intentions, ce n'est pas seulement les objectifs affichés pour telle ou telle production artistique en particulier (propension qui nourrit, de nos jours, une mode du discours plus ou moins oiseux autour de l'œuvre d'art, logorrhées fournies par les artistes eux-mêmes), mais bien d’éclairer les motivations profondes qui tendent à créer, sur le long terme et sans qu'il soit besoin de les dire, une évidente « cohésion interne » de l'œuvre d’un artiste, prise dans sa globalité.

On en viendrait ici à une notion dont on proscrit pourtant, de nos jours, l'expression dans tout discours sur l'art. Et cette notion est celle de la qualité intrinsèque de l'œuvre d’art, voire de sa valeur sociale effective. Or on sait depuis longtemps que l'art est le reflet des sociétés qui l'ont produit, et l'on pourrait même en venir, actuellement, à examiner cette légitimation établie a posteriori au niveau des « groupes sociaux se reconnaissant à travers telle ou telle expression artistique ». Tout esprit un tant soit peu expéditif en déduirait aisément qu'aucun mètre-étalon ne peut exister dans l'absolu, et que l'appréciation de la qualité d'une œuvre d'art est, par définition, un exercice à géométrie variable. Du point de vue de son historicité, certes. Mais j'ai pu noter avec plaisir une évocation « retenue » sur le rôle éventuel joué par une clé présente sur l'une des sculptures argumentée lors de la conférence de Madame Coeuré (évoquant ainsi le thème qui me tient à cœur de la signification intrinsèque des œuvres d’art).

Si j'évoque ce dernier point, c'est qu'il existe, à mon avis, un risque certain, voire une certaine propension au « vide de sens » dans les productions artistiques contemporaines issues, justement et pour une large part, de ce modèle porté à sa pire extrémité de la récupération pour la récupération - mais ceci est également vrai pour toute autre forme de langage que le langage plastique, notamment pour le musical -. Phénomène qui me semble directement hérité de cette volonté d’affichage que génère inéluctablement notre société dite de consommation. Le danger étant que le matériau ne soit plus traité que pour le matériau en soi, le motif restant développé pour lui-même, et nous risquons de tomber facilement dans une représentation non signifiée, ou si peu, alors même qu’elle se voudrait figurative (ambiguïté qu’avait su éliminer avec bonheur l’art abstrait propre au XXe siècle). Ce qui, à mon sens, est l’apanage de l’art qu’on appelle décoratif. L’étape antérieure de ce phénomène avait été incarnée par le fait que, s'il est légitime d'éprouver un réel coup de cœur esthétique pour un « totem » créé par un artiste récent, comme Gaston Chaissac par exemple, il n'en restera pas moins vrai que sa nature totémique aura été totalement « désubstancialisée » par rapport à la fonction tribale incomparablement plus forte que revêtaient ces insignes identitaires au sein des communautés primitives qui les ont générés.

Finalement, ces diverses constatations nous amènent à concevoir que, au cœur de toute perception plastique autonome en cours d’élaboration, pour ce qui concerne la lecture de sa pertinence, tout dépend des apprentissages que l’artiste aura suivi au préalable de sa production ou se sera forgé à lui-même. Les enjeux principaux étant que :

1/ les messages intégrés par chaque œuvre d’art correspondent bien à une strate sensible du continuum social dont elles émanent ;

2/ que la forme restituée de ces messages subtiles reste potentiellement accessible, avec plus ou moins d’effort, il est vrai, au public à qui elles sont destinées.

Et ce, quel que soient l’épaisseur des couches de justifications (ou de rebuts) dont ces dites œuvres d’art se seraient parées.

Xavier HIRON

(en octobre 2023 - versions revues en juillet 2025 -, ajout de 4 fichiers PDF de poésie "de la maturité", disponibles en marge de gauche)

De gauche à droite : Charles Baudelaire le dandy, Jean Gaulmier le syrien, Victor Hugo le patriarche © wiki commons.